時代箪笥とは、江戸時代から大正時代に製造された和箪笥を指す言葉です。特に作られた時期が古く、木工、金工、塗装が美しく価値の高い箪笥をそのように呼びます。日本の昔の職人たちによって作られた箪笥は、現在芸術的価値があるものとされています。

時代箪笥の特徴

まだ電動の工具や大きな工場が無かった時代に、職人の技によって丁寧に作り上げられたのが時代箪笥です。吸い付くようにぴたりと閉まる引き出しや、隠し収納が仕掛けられた箪笥など、機械が無いこのころに緻密な設計が光るのには驚かされます。

堅牢に作られ丁寧に使われてきた古い箪笥は、現代の骨董品としての価値があるものになっています。これこそが時代箪笥の特徴といえます。

素材・装飾など

箪笥の素材は、使用用途によって異なります。例えば、衣装箪笥ならば調湿性の高い桐材を使用していることが多く、水屋箪笥ならば堅牢な欅を、といった具合にまちまちです。

装飾もそれぞれ種類によって異なりますので、次の項目にてご案内します。

時代箪笥の種類

時代箪笥の衣装箪笥

時代箪笥の中でも多くを占めるのが衣装箪笥です。使われる素材は、桐、杉、桧、栗、欅など様々です。衣装箪笥とは衣装を保管するための箪笥のことであり、保管しているものの性質上開け閉めも丁寧に扱われたため、良い状態の時代箪笥が多くあります。近年の衣装箪笥と異なることは、欠けの生じやすい角に金具を付けたデザインが多いことです。また、引手や錠前金具にも装飾が施され見た目にも華やかでありつつ、時代を感じる重厚感や趣きが特徴です。地域の生活、環境に合わせて一番早くに庶民に普及した箪笥だったため、かなり古い時代箪笥を見つけることもできます。また、金物には縁起物の装飾があったり、人々の幸せを願う当時の面影を見つけることができます。

「衣装箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

時代箪笥の水屋箪笥

水屋箪笥とは台所で使われる箪笥のことで、食器や調理器具などを収納する箪笥を指します。使われる素材は、桧、ナラ、欅、杉、桐などが多く、水回りの湿度に耐えられるよう塗装が施されます。時代箪笥の水屋箪笥はこっくりとした経年を感じる木目が特徴的で、和の風情を強く感じられる特徴があります。これは台所で使われていたことにより、ススや煙などでいぶされて独特の風合いが出ているためです。それでいてモダンな雰囲気もあるため、意外にも現代のインテリアにもマッチする特徴があります。

「水屋箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

時代箪笥の帳場箪笥

帳場箪笥とは、昔の会計カウンターで使われていた箪笥を指します。現在の家具では他のアイテムに置き換えられているためほとんど見かけない箪笥で、帳場箪笥というだけで時代を感じられます。素材には欅や栗、桧などが使われていました。客人に見えるところに置く箪笥であるため、デザインは細かな細工や金物遣いが豪華なものが多い特徴があります。店が繁盛していることをアピールしたい当時の商人の思いが込められています。

「帳場箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

時代箪笥の船箪笥

船箪笥は商船に積み込んで使った箪笥で、貴重品などを保管していました。大切な貴重品を濡らさないよう、外側に欅などを使い内側は水が染み込まないような気密性の高い桐材を使用していました。船箪笥は商船に使われていた箪笥のため、陸路や航路が主流になった現在ではほとんど作られていません。当時は船頭のステータスアイテムでもあったため、非常に豪華なつくりをしているのが特徴で存在感の強い時代箪笥の一つです。小ぶりの箪笥に木面を覆いつくさんばかりの金属をあしらったデザインが特徴です。

「船箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

時代箪笥の車箪笥

足元に車輪を付けたデザインの箪笥です。緊急時に持ち出せるようにこのような設計になっています。江戸の大火事の時に車箪笥を引いて逃げる人で道が溢れ被害が拡大したことから、江戸、京都、大阪では制作・使用が禁止されました。車箪笥は比較的人の目につく場所に置かれていた箪笥のため、豪華なデザインのものが多いことが特徴です。大切な衣類をしまうだけでなく、帳場箪笥のようなつくりをしたものもあり、当時の人々が火事から守りたかったものをうかがい知ることができます。

「車箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

時代箪笥の薬箪笥

医師や薬屋で使った薬を整理・保管する箪笥で、非常に多くの小さな引き出しが並んだ個性的なルックスです。現在はキャビネットにとって代わられたため、薬局などで見る機会が減りました。薬箪笥は医師や薬屋が使いやすいようオーダーして作っているものがほとんどのため、引き出しの大きさはまちまちです。また実用に重きを置いているため、装飾もシンプルなものが多くなっています。ずらりと並んだ小さな引き出しが存在感のある箪笥です。

「薬箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

時代箪笥の階段箪笥

階段の機能を兼ねた収納箪笥です。階段下に収納を設け、狭い家屋でも便利に使われていました。かつては実際に2階に上がるための階段としても作られていたため、非常に堅牢な設計になっています。客人から見える位置に配置することが多かったため、デザインにこだわりをもたせ見せる収納としても活躍していました。独特の形状が趣深く、現在も人気のある時代箪笥です。

「階段箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

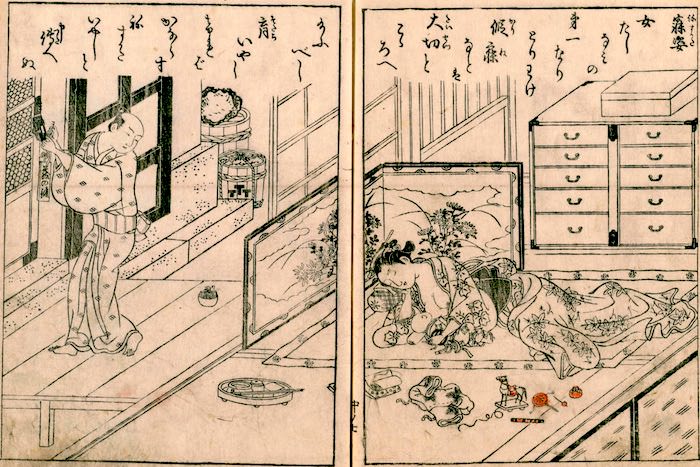

時代箪笥の歴史

現代の生活では、収納家具やテーブル、ソファなど家具に囲まれていることが当たり前になっています。しかし、江戸時代までの日本では、庶民の家には家具がほとんどありませんでした。床での生活がメインで、そもそも衣類や食器も必要最低限のものしかもっていなかったため、家具の需要が無かったのです。

それが江戸時代の後期に入ると、次第に人々の暮らしが豊かになり庶民も家具を持つようになっています。明治から大正時代に入ると、良質な箪笥が作られるようになり、大切に使われた箪笥は時代箪笥として今に残されているのです。