アンティーク家具のお手入れは、基本的に乾拭きだけでOKです。「アンティーク家具はデリケートで、定期的なメンテナンスが必要」というイメージがあるかもしれませんが、実際そんなことはありませんよ。

アンティーク家具は、約100年もの長い年月を生き残ってきたもの。ワックスなどでの頻繁なメンテナンスが必要なら、ここまで長く使い継がれることはなかったでしょう。ほったらかしでも傷まないからこそ、価値あるアンティーク家具なんです。

私はラフジュ工房で店長を務める岩間と申します。これまで数々のアンティーク家具をリペアし、長年使ってきた実体験をもとに、アンティーク家具のお手入れについての正しい知識をお伝えしたいと思います!日々のお手入れ方法や、特別なお手入れが必要なアンティーク家具はどんなものか、その際のメンテナンス方法について、お話ししますよ。

アンティーク家具は、一度リペアが済んだものであれば、現代物の家具と同じように、面倒なお手入れなしに使えます。ぜひ、正しい知識を身につけて、肩肘張らずににアンティーク家具のある暮らしを楽しんでください。

Contents

アンティーク家具の日々のお手入れは、乾拭きのみでOK!

アンティーク家具は、家具の種類や仕上げ方法にかかわらず、特別なお手入れは必要ありません。汚れが気になった時に、乾拭きするだけでOKです!

大切なアンティーク家具だからといって、頻繁に水拭きしたりすると、かえってワックスが落ちたり、塗膜が傷ついたりして、汚れやキズが付きやすくなってしまいます。特に収納家具などのアンティーク家具はほったらかしが一番です。

また、ダイニングテーブルなど、水拭きで掃除したいアンティーク家具は、硬く絞った布巾で水拭きしてOK。ソファやチェアなどの布製家具であれば、一般的な家具と同じく、掃除機などでお手入れして構いません。アンティーク家具だからと言って、特別気を配る必要はありませんよ。

特別なお手入れが必要なのは、水回りのアンティーク家具・水拭きする家具・本革製家具のみ

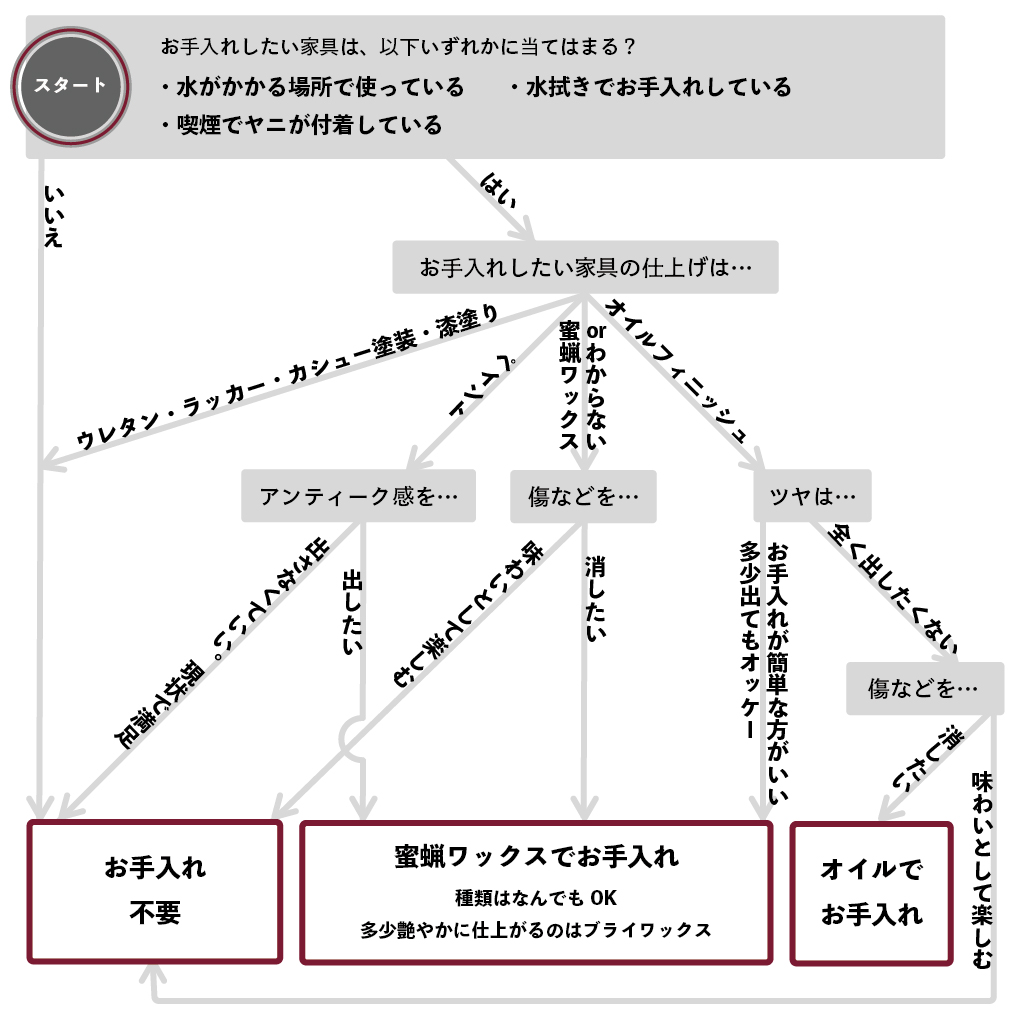

アンティーク家具で、ワックスやオイルなどによるお手入れが必要なのは、ごく一部のみです。どんなアンティーク家具だと特別なお手入れが必要なのか、その場合、おすすめのお手入れ方法は何か、わかりやすいフローチャートを用意しました。まずは、こちらをお試しください。

フローチャートでお手入れが必要だと判断した方は、2章の具体的なお手入れ方法へお進みください。

アンティーク家具は、ワックスやオイルによるお手入れをせずとも、コンディションが悪くなるわけではありません。水拭きなどでワックスやオイルが落ちやすい場所であれば、再塗装すると傷や汚れが目立たなくなり、木肌がしっとりとして味わいが増します。そのため、メンテナンスが好きな方は、定期的にワックスやオイルでお手入れするのもいいでしょう。

しかしながら、お手入れが面倒だなという方は、ワックスやオイルなどのお手入れは不要です。

当店以外の多くのアンティーク家具屋は、定期的にワックスなどでメンテナンスすることを推奨していますが、お手入れしなかったからといってアンティーク家具がダメージを負ってしまうことはありません。私自身、アンティーク家具を10年以上使っていますが、ワックスなどでのお手入れはしたことがありません。乾拭きだけできれいな状態を保っています。

また、ウレタン塗装やラッカー塗装、カシュー塗り、漆塗り仕上げのアンティーク家具は、塗膜がきれいでしっかりいているほど、乾拭きにより傷つく可能性大です。汚れていない限り、乾拭きなどでもお手入れしないのがベスト。

車の塗装を想像してもらえればわかりやすいかと思いますが、車は普段乾拭きでお手入れしませんよね。アンティーク家具も同じで、しっかりとした塗装がされているものは、お手入れ不要です。

特別なお手入れよりもエアコンの風・直射日光・過度な湿気を避けることが重要

アンティーク家具は、ワックスやオイルなどによるお手入れよりも、大切なことがあります。それは、

- 日常使いするアンティーク家具は、エアコンの風・直射日光を避けること

- 保管しておくアンティーク家具は、過度な湿気を避けること

です!これさえ守れば、普通の家具と同じようにノーメンテナンスでOKです。

アンティーク家具は、エアコンの風や直射日光が当たると、木が乾燥して割れたり、変形したりしてしまいます。また、過度な湿気のある場所に放置しておくと、変形やカビなどの原因になってしまいます。ちなみにこれはアンティーク家具と言うよりは、木製家具全般に言えることです。

家具にとって良い環境は、暑すぎず、乾燥しすぎず、湿気も多すぎない場所。つまり、私たちが快適だと感じる環境が、家具にとっても良い環境なんです。

なので、エアコンの風や直射日光が直撃しない場所であれば、部屋のどこに置いてもトラブルなしに使えます。特別なメンテナンスは不要です。

蜜蝋ワックス・オイルを使ったアンティーク家具のお手入れ方法を紹介!

続いては、アンティーク家具のワックス・オイルメンテナンスが必要な方へ、お手入れ方法をわかりやすくご紹介したいと思います!

アンティーク家具の蜜蝋ワックスでのお手入れ方法

まずは、アンティーク家具を蜜蝋ワックスでお手入れする方法から。はじめに、以下のものを準備しましょう。

準備するもの

- 蜜蝋ワックス

蜜蝋ワックスは、ブライワックスやジャックポールワックス、シェラックワックスなど、なんでもOKです。メーカーごとの違いはほとんどありません。コスパや匂いなど、自分なりの好みで選んでみてください。ワックスの色は、現状のアンティーク家具と近いカラーを選ぶか、無色のものを使うと失敗しません。塗膜のあるアンティーク家具であれば、どの色を選んでもほとんど染み込まず、同じような仕上がりになります。

- ウエス 3枚ほど

ウエス(乾いた状態の毛羽立ちのない柔らかい布)をご用意ください。着なくなったTシャツの端切れなどがおすすめです。

お手入れ手順

- アンティーク家具の表面をウエスで乾拭きし、ホコリや汚れを落としてください。

- 新しいウエスに蜜蝋ワックスを取り、木目に沿ってたっぷりと塗ってください。

- 新たなウエスを使って、余分な蜜蝋ワックスを拭き取ってください。

- 蜜蝋ワックスを磨くように、木目に沿って拭き上げれば完成です!

蜜蝋ワックスは、仕上げの拭き取りが足りないと、触った時にベタついたり、色移りしたりしてしまいます。サラサラの状態になるまで、しっかりと拭き上げてくださいね。

また、蜜蝋ワックスを塗った後に、しばらく放置する方法もありますが、私としては時間をおかずにすぐに拭き上げることをおすすめしています。時間を空けると蜜蝋ワックスが固くなってしまい、最後に拭き上げても、ワックスが残ってしまうことが多いからです。そうすると、ツヤのあるきれいな仕上がりにはなりません。塗膜がしっかり残っている家具ほど、手早く拭き上げた方がきれいに仕上がりますよ。

アンティーク家具のオイルフィニッシュでのお手入れ方法

アンティーク家具をオイルでお手入れする際は、以下のものを準備しましょう。

準備するもの

- オイル

オスモオイルやビボスオイル、ワトコオイルなど、お好きなオイルを用意しましょう。オイル系塗料は、蜜蝋ワックスと比べて、匂いがきつめのものが多く、塗った後の乾燥時間も長めです。種類によって、匂いや乾燥時間に差があるので、使いやすいものを選んでください。 - ウエス 3枚ほど

ウエス(乾いた状態の毛羽立ちのない柔らかい布)を用意しましょう。着なくなったTシャツの端切れなどがおすすめです。

お手入れ手順

- アンティーク家具の表面をウエスで乾拭きし、ホコリや汚れを落としてください。

- 新しいウエスにオイルを含ませ、木目に沿って塗ってください。

- そのまま20〜30分ほど放置して、オイルを家具に浸透させます。

- 新たなウエスを使って、木目に沿いながらオイルを磨き上げてください。

- 半日〜1日ほど乾燥させて完成です!(使用するオイルによって乾燥時間が変わります)

オイルフィニッシュは、乾燥に時間を要します。完全に乾燥しないうちに、物を置いたり、触れたりすると、オイルが移ってしまうのでご注意ください。

また、オイルを含んだウエスは、オイル成分が酸化して、自然発火を起こす危険があります。使い終わった後は、ウエスを水に浸し、ビニール袋などに入れて、密閉してから捨てましょう。

本革製アンティーク家具のお手入れ方法

本革製のアンティーク家具は、本革の種類によってお手入れ方法が異なります。それぞれのお手入れ方法を紹介しますので、お手持ちのアンティークソファがどの種類か確認してからお手入れしてみてください。

まずはアンティーク家具の本革の種類を確認!

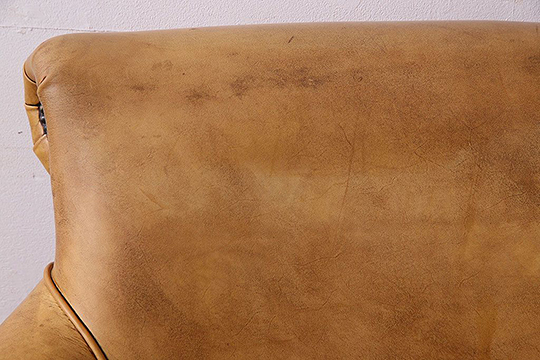

アンティーク家具の本革は、染料仕上げのもの、顔料仕上げのもの、染色していないヌメ革のもの、と大きく3種類があります。

染料仕上げの本革は、革の表面をコーティングせず、革を染めて色をつけたもの。革の自然な表情や質感、経年変化が出ているのが特徴です。ヌメ革は、染色などしていないナチュラルな革です。

染料仕上げの本革とヌメ革は、どちらも革本来の質感を生かして仕上げたもの。色合いは違いますが、質感はよく似ています。ヌメ革はベージュ〜ブラウンのナチュラルな色合い、染料仕上げは黒やブラウン、オレンジ、緑などより幅広いカラーがあります。

顔料仕上げの本革は、革の表面を着色材入りの塗料でコーティングしたもの。本革の傷や汚れなどを隠し、均一でツヤのある質感に仕上げています。使い込んでも傷や汚れがつきにくく、経年変化が少ない仕上げです。

このように、本革の種類は、質感の違いでおおむね判断できます。わからない場合や自信がない場合は、購入先のアンティークショップに確認してみると確実です。

続いて、種類別に適切なお手入れ方法をご紹介します。

染料仕上げの本革・ヌメ革製アンティーク家具のお手入れ方法

染料仕上げの本革・ヌメ革製のアンティーク家具は、日々使用する中でオイルがだんだんと落ち、乾燥してくると、ひび割れや色あせなどが起きてしまいます。そのため、乾燥を防ぐためにも、半年〜1年に一度くらいのペースでオイルメンテナンスを行うのがおすすめです。

お手入れする際は、以下の手順で行ってください。

準備するもの

- ウエス3〜4枚

柔らかく毛羽立ちのないコットン生地がおすすめ。着古したTシャツの端切れなどがベストです。 - 革用オイル

レザーメンテナンスオイルやレザートリートメントなど、お好きなものをご用意ください。

お手入れ方法

- 本革の表面についたホコリや汚れを落とすため、乾いたウエスで優しく拭いてください。

- 新しいウエスにオイルを含ませ、全体に優しく塗ります。ムラなく均一に染み込むよう、伸ばすように塗るのがコツです。

- 全体にオイルを塗ったら、新しいウエスでオイルを拭き取ります。ベタつきがなくなるまで拭いてください。

- 風通しの良い日陰に半日〜1日ほど放置し、オイルを馴染ませてください。

染料仕上げの本革・ヌメ革のアンティーク家具は、革本来の味わいが感じられる反面、傷や汚れがつきやすいという特徴があります。ちょっとした傷やシミは、オイルメンテナンスすることで周りと馴染んで目立たなくなりますよ。ただ、ある程度の汚れや傷などは、その家具の持ち味として楽しむ心持ちも必要です。

また、染料仕上げの本革・ヌメ革のアンティーク家具は、クリーナーなどを使ってお手入れすると、逆にシミになってしまうこともあるのでご注意ください。どうしてもクリーナーを使いたい場合は、目立たない場所で試してから使いましょう。

顔料仕上げの本革製アンティーク家具のお手入れ方法

顔料仕上げの本革製アンティーク家具は、すでに表面がコーティングされているので、汚れがついたとしても乾拭きや水拭きできれいになります。オイルなどでのお手入れは不要です。

顔料仕上げの本革でも、お手入れのしすぎは逆に塗膜を傷めてしまうことにつながります。基本的には乾拭き、汚れた時には水拭きのみでお手入れするだけにしましょう。

もし水拭きで落とせない汚れがついてしまった場合は、中性洗剤を水に薄めて布に含ませ、優しく拭いてみてください。汚れが落ちたら、洗剤が残らないよう水拭きし、最後に乾拭きして水分を拭き取りましょう。

また、顔料仕上げの本革製アンティーク家具は、中性洗剤ではなく、革用クリーナーを使っても大丈夫です。念のため、まずは目立たないところで試し拭きしてください。

アンティーク家具のお手入れに関するよくある質問

ここからは、アンティーク家具のお手入れについて、よくある質問にお答えしていきます。アンティーク家具のトラブルで困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

アンティークテーブルに輪染みが!消し方を教えて

アンティークダイニングテーブルについてしまった輪染みは、仕上げの種類によって、セルフメンテナンスで対処できるものと、できないものがあります。

オイルフィニッシュのアンティーク家具の場合

オイルフィニッシュのアンティーク家具は、塗膜がないため、水分が木肌に染み込みやすいのが特徴。水滴のついたコップなどを置くと、すぐに輪染みができてしまいます。

お手入れ方法としては、上から同じ色のオイルや蜜蝋ワックスを塗って、シミを周りと馴染ませるのがおすすめ。シミを取り除こうと思って、やすりがけをすると、かえってその部分だけ色が変わって悪目立ちしてしまいます。オイルやワックスを塗るだけに留める方が無難です。

そもそもオイルフィニッシュのアンティーク家具は、傷やシミなども味わいとして楽しみたいという方に向いている仕上げ方法。多少のダメージは、その家具の個性として味わっていただければと思います。できるだけ傷や汚れは避けたいという方は、次の蜜蝋ワックスでお手入れするのがおすすめですよ。

蜜蝋ワックス仕上げのアンティーク家具の場合

蜜蝋ワックスのアンティーク家具は、多少水を弾きますが、長時間水気を放置するとシミになってしまいます。また、熱いコップなどを置くと、白っぽいシミができやすいです。

お手入れ方法としては、オイルフィニッシュの場合と同じく、同じカラーの蜜蝋ワックスを塗って、周りと馴染ませるのがおすすめです。やすりがけしてシミを取り除こうとすると、かえってそこだけ色が変わってしまうので、やすりがけせずに蜜蝋ワックスを塗るのがベターです。

ペイント塗装のアンティーク家具の場合

ペイント塗装のアンティーク家具の場合、水を弾くので、輪染みがついても水拭きや乾拭きでのお手入れだけで落とせます。ただ、アンティーク風ペイントなどで木肌が見えている部分がある場合は、木肌に水が染みてシミができてしまうことがあります。

シミが水拭きや乾拭きで落ちない場合は、ペイントの上から無色の蜜蝋ワックスを塗布してシミを馴染ませるか、DIYが好きな方なら天板全体をペイントで再塗装する、という手もあります。蜜蝋ワックスを塗ると、木肌がしっとりと潤って、さらにいい味わいが出ますよ。

全体をペイント塗装するのは、蜜蝋ワックスでお手入れするよりも大変ですが、傷や汚れをきれいに消したり、色を変えて模様替えを楽しむにはおすすめの方法です。お好きな方法を試してみてください。

ウレタン塗装やラッカー塗装、カシュー塗り、漆塗りのアンティーク家具の場合

ウレタン塗装やラッカー塗装、カシュー塗りのアンティーク家具は、水をしっかり弾くため、水気がシミになることはほぼありません。水拭きや乾拭きすれば大半はきれいになります。

しかしながら、長年使って塗装が薄くなっているアンティーク家具や、漆塗りのアンティーク家具は、長時間水気を放置するとシミができることがあります。また、熱したての鍋やグラタン皿などを直接置いてしまうと、白っぽいシミができてしまうことがあります。

ウレタン塗装やラッカー塗装、カシュー塗り、漆塗りのアンティーク家具にシミや傷ができた場合、セルフメンテナンスでのお手入れができません。一度塗装をすべて剥がして再塗装するしかないため、プロによるメンテナンスが必要です。

これらはシミに強い塗装ではありますが、日頃からコースターや鍋敷きを使うなど、最低限の配慮をしておきましょう。

アンティーク家具を傷つけてしまった…補修方法は?

アンティーク家具に傷がついた場合も、もともとの仕上げ方法によって、お手入れ方法が異なります。それぞれ紹介しますので、当てはまるところをご覧ください。

オイルフィニッシュのアンティーク家具の場合

オイルフィニッシュのアンティーク家具が傷ついた場合、同じカラーのオイル塗料か、蜜蝋ワックスで傷を馴染ませて補修します。オイル塗料と蜜蝋ワックスの違いは、以下の通りです。

- 木肌の雰囲気

ほとんど違いはありませんが、蜜蝋ワックスの方が多少ツヤが出る場合があります。オイル仕上げは、木肌がよりカラリと乾いた印象です。 - 木肌の保護力

蜜蝋ワックスの方が多少水を弾きます。 - お手入れしやすさ

オイルの方が塗った後の乾燥時間が長く、匂いがきつい場合が多いです。蜜蝋ワックスの方が手軽にお手入れできます。

このように、オイルと蜜蝋ワックス仕上げは、見た目にはほとんど差がありませんが、お手入れのしやすさで言うと、蜜蝋ワックスに軍配が上がります。オイルは、塗膜を作らないので、木肌がよりマットでカラリとした雰囲気。北欧ヴィンテージ家具に多い仕上げです。どちらかお好みの方法を選んでみてください。

蜜蝋ワックス仕上げのアンティーク家具の場合

蜜蝋ワックス仕上げのアンティーク家具に傷がついた場合は、木肌と同じカラーの色付き蜜蝋ワックスで補修します。お手入れは、輪染みの場合と同じく、やすりがけなどはせず、上から蜜蝋ワックスを塗るだけにしておく方がおすすめです。細かい傷なら、これだけで全く目立たなくなりますよ。

ペイント塗装のアンティーク家具の場合

ペイント塗装のアンティーク家具が傷ついた場合は、同じカラーのペンキを塗って馴染ませるか、多少の傷なら何もせず、味わいとして楽しむのがおすすめです。大きな傷の場合は、思い切って全体を再塗装するのもいいですね。

ペンキは、上から塗装するだけで、下地がしっかりと隠れます。そのため、気軽にリメイクが楽しめるというメリットがありますよ。

クリーム色の下地にくすんだ青緑を塗り重ねた例

アンティークらしい雰囲気が好きな方であれば、上から違うカラーで塗装して、完全に乾いてから、少しずつ下地を見せるようにやすりがけをするのもおすすめ。少し上級者向けのリメイク方法ではありますが、西洋アンティーク家具のような表情豊かなアンティーク家具に仕上がりますよ。

ウレタン塗装やラッカー塗装、カシュー塗り、漆塗りのアンティーク家具の場合

ウレタン塗装やラッカー塗装、カシュー塗りのアンティーク家具が傷ついた場合、セルフメンテナンスでの補修はできません。一旦、すべての塗装を剥離してから再塗装が必要なため、プロに修復を依頼しなければなりません。

プロに塗装剥離と再塗装を依頼する場合の価格は、アンティーク家具のサイズや状態にもよりますが、当店の場合、10万円前後が目安です。ご希望の方は、お気軽にご相談ください。

アンティーク家具の引き出しが開けにくい…対処方法はある?

アンティーク家具は、木が湿気を吸って膨らんだり、歪んだりすると、引き出しが開けにくくなることがあります。

その場合は、シリコンスプレーを使ってお手入れしてみてください。開けにくい引き出しを抜いて、引き出しとチェスト本体が摩擦する部分に、まんべんなくシリコンスプレーを吹きかけましょう。

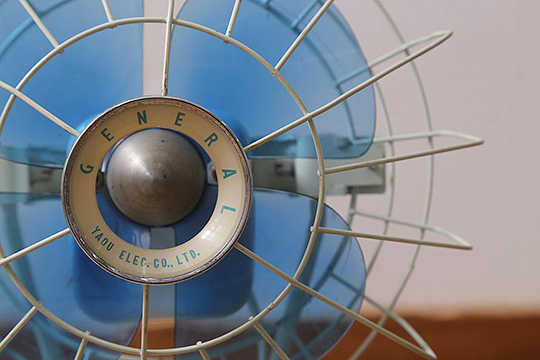

もし、湿気で引き出しが膨らんで全く動かない場合は、無理に抜こうとすると引き手金具などが壊れてしまう恐れがあります。他の動く引き出しを抜いてから、扇風機などで家具に風を当てて乾燥させてみてください。湿気が抜けると、引き出しが動きやすくなります。

シリコンスプレーは、噴射した部分にシリコン被膜を形成し、滑りを良くするもの。木製の家具や建具だけでなく、金属やゴム、プラスチックなど、あらゆるものに使えて、誰でも簡単に扱えます。当店でも愛用しているアイテムです。

アンティーク家具にニオイがついてしまった…消す方法はある?

アンティーク家具に、香水や食品など、ニオイが強いものを収納していると、そのニオイが移ってしまうことがあります。

ニオイへの対処法は、風をひたすら当て続けること。引き出しや棚板を取り外して、扉を全開にして、扇風機などを使って風を当ててみてください。時間の目安は、100時間以上です。

樟脳(昔ながらの防虫剤)など、強力なニオイがついている場合は、完全に取り切ることが難しいかもしれませんが、多くのニオイはこれで吹き飛ばせます。

当店でアンティーク家具のニオイ消しをする場合は、水や専用の洗剤を使って徹底的に洗い、ひたすら風を当て、それでもダメな場合は内部の木材を削ったり、新材と交換するなどして対処しています。この中でもご家庭でもできる方法が、風を当て続ける方法というわけです。

もし、これでダメだった場合は、ご希望であれば、当店でアンティーク家具のニオイ取りのリペアを行うこともできます。気になる方は、一度ご相談ください。

アンティーク家具に虫がいるかも…対処方法は?

アンティーク家具は、リペア済みのものであればきちんと殺虫処理が完了していますが、オークションなどで販売されている未リペアのアンティーク家具を購入した場合は、虫食いが生じていることがあります。また、使われる環境によっては、後から虫がついてしまうこともあります。

もしもアンティーク家具に、画鋲を刺したような小さい穴がポツポツと空いていて、木屑がパラパラと落ちているようであれば、キクイムシなどの害虫が潜んでいる可能性が大。放っておくとアンティーク家具が穴だらけになってしまうので、できるだけ早めに、木製家具用の殺虫スプレーで対処しましょう。

殺虫スプレーは、細いノズルが付いているので、そのノズルを穴に差し込んで、噴射して殺虫しましょう。一度スプレーするだけで大きな効果があります。

ただ、もし虫の卵が残っていると、時間をおいてまた虫食いが発生する恐れがあります。そのため、時間をおいて様子を見つつ、木屑が出てこなくなるまで何度かスプレーしましょう。

殺虫が完了したら、穴を木工補修用粘土で埋めると、きれいに補修できます。

もし、虫食い被害が酷く、木を触るとボロボロと崩れてしまうような状態であれば、傷んだ部分を新材に交換するしかありません。当店でもリペアを受け付けていますので、お困りの方はご相談ください。

アンティーク家具のがたつき・歪み・割れ・欠けなどの大きなダメージはプロに相談を

当店でのアンティーク家具修理例

アンティーク家具は、エアコンの風や直射日光などにさらされ続けると、がたつきや木部の歪み、割れなどが起きる恐れがあります。また、引越しなどで配送中に破損したり、接合部が緩んだり、何かものを落としたりして一部が欠けてしまう、なんてこともあるかもしれません。

アンティーク家具が大きなダメージを負ってしまった場合は、アンティーク家具屋に修理をご依頼ください。一見どうしようもないダメージに思えても、修復のプロの手にかかれば、きれいに元どおりの状態に再生できます。

また、お客様ご自身でお手入れをご希望の場合は、できる限りアドバイスなどさせていただきます。対処法がわからないまま、あれこれ試してしまうと、ダメージを悪化させてしまうこともあるので、まずは購入先のアンティーク家具屋に相談してみてくださいね。

ラフジュ工房では、お手持ちのアンティーク家具の修理・リメイクを受け付けています。他店で購入したアンティーク家具や、家に昔からある古い家具など、どんなアンティーク家具でも修理できますよ。アンティーク家具の修理例や価格について詳しく知りたい方は「アンティーク家具を修理して使い継ごう!職人によるリペアがおすすめ」の記事をご覧ください。

最後に

リペアが済んだアンティーク家具は、乾拭きでお手入れするだけで、何十年もきれいな状態を保てます。ワックスやオイルでお手入れせずとも、アンティーク家具のコンディションが悪化することはありません。アンティーク家具だからといって固く身構えずに、もっと気軽に楽しんでみてくださいね。

・どんな修理も歓迎!凄腕の職人チーム

・どんな修理も歓迎!凄腕の職人チーム