アンティーク家具のお手入れ 5つのポイント!

-

直射日光・過乾燥・多湿を避ける

-

ダメージをどこまで「味」と捉えるか見極める

-

基本のお手入れは乾拭きだけで十分

-

トラブルが発生しても適正な対処をとれば永く愛用していける

-

西洋製と日本製。それぞれの特徴に合わせたケアでお手入れ効果がさらにUP

アンティーク家具の普段のお手入れ方法を詳しく解説!

アンティーク家具とは一般的に100年以上前に作られた家具のことを指しますが、その定義は国やショップによって異なります。

ここでは「製造から100年以上経過した家具」「100年は経過していないけれど古い家具」の2種類をアンティーク家具とし、美しく永く使用していくためのお取り扱い方法・お手入れ方法をご紹介していきます。

アンティーク家具の基本のお取り扱い方法は?

- 直射日光を避ける

- 過度な乾燥・湿気を避ける

- ダメージをどの程度まで味と捉えるか

直射日光にさらされることで乾燥や色褪せが起こり、見た目や質の劣化を加速させてしまいます。

直射日光の当たらない場所に置くことが望ましいですが、難しい場合はカーテンで遮ったり、布を被せたりなどして対処しましょう。

過度な乾燥はひび割れや変形を引き起こす恐れがあり、特に木や革といった素材には注意が必要です。

直射日光だけでなく、エアコンの風が直撃するような環境も乾燥を促進させてしまうため回避してください。

また多湿・水気のある環境は、カビや腐食が発生しやすくなります。

湿気や熱気がこもらないようこまめに換気をしたり、除湿機などを使用して室内湿度が40〜60%となるよう調湿しましょう。

そしてアンティーク家具を扱う時に大事なのは「水に濡らさない」ということ。コースターやクロスを敷くことで水気や汚れの付着を防ぎ、更に傷も付きにくくなるので安心感を持って使用できますよ。

アンティーク家具は古い時代に作られ、長年使い込まれてきた物だけに、傷・欠け・シミ・サビなどそれなりのダメージがあることは念頭に置いておかなければなりません。

使用上に問題がなければ、ある程度のダメージは味と捉え、アンティークの醍醐味としてそのままの姿を楽しむことができます。

素材や塗装の種類・ダメージの大きさによってはセルフリペアも可能で、自分の手で味わいを育てていくことができるという点も魅力のひとつです。

もし使用上に問題のあるダメージだったり、セルフリペアできないような大きなダメージは欠陥となり補修が必要となります。

味か欠陥かの判断は人によって異なりますが、多少のダメージは大前提とし、どこまでを味とするかをしっかりと見極めながらアンティーク家具を楽しみましょう。

アンティーク家具の基本のお手入れ方法は?

基本は乾拭きだけでOK

アンティーク家具のお手入れは難しくて大変なイメージがあるかもしれませんが、実はとっても簡単です。

きちんとリペアされている物であれば、ホコリや汚れが気になった時に、柔らかい布で乾拭きするだけで十分なのです。

もし落ちにくい汚れがあった時には、かたく絞った布で水拭きをして綺麗にします。最後に乾拭きをして水気をしっかり拭き取るのがポイントです。

必要以上に拭いたり磨き過ぎてしまうと表面の塗装が傷み、汚れや傷が付きやすくなってしまうので、過度なお手入れにはご注意ください。

アンティークだからといって気負いせず、気軽なお手入れでアンティーク家具を快適に使用しましょう。

アンティーク家具にガタつきがある時は?

アンティーク家具は、当時手作業で作られていたものが多く、木製品であれば木の経年変化によって軽微な傾き(歪み)が生じるのはよくあることです。

ショップに売られている物はきちんとリペアされているはずなので、数ミリ程の軽微なガタつきであれば、強度や使用上に問題はありません。

それでももし気になるようであれば、フェルトや厚紙を脚に貼って調整するだけで簡単にお悩みを解消できますよ。

また家具ではなく床の傾きが原因であることもあり、家具の置き場所を変えてみるだけでガタつきが気にならなくなる場合もあります。

もし4本の脚が床についていてもグラグラしたり、傾きが大きく使用上に問題がある場合は、専門業者へ修理依頼をしましょう。

アンティーク家具のガタつきが気になる方は、以下で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

⇒アンティーク家具のガタつきに関する記事はこちら

アンティーク家具にカビが発生してしまったら?

カビが発生しやすい素材といえば木です。

特にオイルやワックスなど天然由来の塗装材を使用した物に発生しやすいです。

カビが見られたらまず、水でかたく絞った布を使いカビを除去しましょう。仕上げに乾拭きをして水分を拭き取ります。

除去した後は、カビの原因である湿気を飛ばすためしっかり乾燥させます。

カビの再発を防ぐため普段から室内湿度には気を付け、家具と壁に少し隙間を開けたり、こまめな換気を行なって風通しの良い環境にしておきましょう。

アンティーク家具に虫食いがあったら?

プロの手でリペアされていないアンティーク家具や、使用する環境によって虫が付いてしまうことがあります。

画鋲を刺したような穴がいくつかあり、木屑がパラパラ落ちているようであれば虫がいる証拠です。

放置しておくと家具が穴だらけになってしまうため、できるだけ早く木製家具用の殺虫スプレーで対処しましょう。

殺虫スプレーの細いノズルを穴に差し込み、一度スプレーするだけで大きな効果が得られます。

虫の卵が残っている可能性もあるので、時間を置いて様子を見ながら、木屑が見られなくなるまで何度かスプレーしておくと安心ですよ。

殺虫が完了したら、穴を木工補修用粘土で埋めると綺麗に補修できます。

もし虫食いが深刻で、すぐボロボロと崩れてしまうような状態であれば、専門業者に相談しましょう。

アンティーク家具の引き出しが開けにくい時は?

木製のアンティーク家具は、木の吸湿・放湿作用によって形が歪み、引き出しが開けにくくなることがあります。

もし引き出しが抜けるのであれば抜き出し、引き出しと本体が摩擦する部分にシリコンスプレーを吹きかけてみてください。シリコンの被膜が形成されることで、摩擦部分の滑りを良くします。

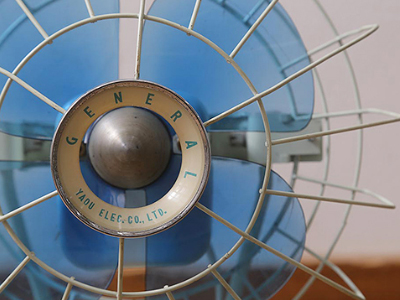

引き出しが抜けないという場合は、他の動く引き出しを抜いてから扇風機などで風を当てて乾燥させてみます。吸湿による歪みが原因であれば、乾燥させることで湿気を飛ばし、引き出しが動きやすくなることがあるのでぜひ試してみてください。

力づくで抜こうとしたり、開けにくいまま無理に使用し続けると、引き手金具などが壊れてしまう恐れがあるので注意が必要です。

シリコンスプレーは他にも、金属・ゴム・プラスチックなどあらゆるものに使えるので、お家に1本あれば便利アイテムとして重宝しますよ。

アンティーク家具に輪染みができてしまったら?

輪染みができやすいのは、やはり木製テーブル・机などの天板ですよね。

セルフで補修できるか、プロに任せるべきかの判断は、表面に施された塗装の種類によって変わってきます。

天板や塗装別の詳しいお手入れ方法については、こちらをご覧ください。

⇒天板のお手入れ・お取り扱い方法はこちら

⇒塗装別のお手入れ方法はこちら

アンティーク家具のニオイが気になったら?

購入したアンティーク家具を家に迎え入れた際、人によってはニオイが気になるということがあるかもしれません。

ニオイの原因は修復や仕上げに使用した塗装のニオイである可能性が高く、人体に害を及ぼす心配は無いものの、気になる方にとっては悩みのタネですよね。

またアンティーク家具に香水や食品などのニオイが強い物を収納することで、そのニオイが移ってしまうこともあります。

そうしたニオイへの一番の対処法は、ひたすら風を当て続けることです。

引き出しや棚板は全て取り外し、扉は全開にして、扇風機などを使って100時間以上風を当ててみてください。

樟脳(昔ながらの防虫剤)などの強力なニオイが付いている場合は、完全に取り切ることが難しいかもしれませんが、大抵のニオイはこの方法で改善できますよ。

西洋アンティークと日本(和製)アンティークのお手入れの違いは?

家具は作られた国によっても特徴があるため、それぞれお手入れの方法も変わってきます。

特徴に合わせたお手入れを行うことで、より効果的にケアすることができるのでぜひ参考にしてみてください。

〈西洋アンティーク家具〉

彫刻やステンドガラスなど、装飾性が高く線が細いものが多い西洋アンティーク家具。その分お手入れも丁寧に行いたいところです。

彫刻部分はブラシや刷毛などを使い、傷が付かないよう優しくホコリや汚れを取り除きましょう。

ステンドグラス部分は、繊維の付かない柔らかい布やマイクロファイバークロスなどで乾拭きするだけで十分綺麗になります。

もしガラスクリーナーを使用する際は、ガラスに直接吹き付けると他素材の部分に液体がかかり、変色やシミの原因となる恐れがありますので、必ず布に含ませて拭くようにしてください。

またステンドグラスでよく見られる、ガラスとガラスを繋ぐ黒い鉛線はケイムといい、水気が付いたままだと変色する可能性があります。水拭きなどをした後には乾拭きでしっかり水分を拭き取るようにしてください。

家具の取っ手や引手は、真鍮などの金属素材で煌びやかに作られていることが多く、ケアを怠ると金属特有のサビや変色といったトラブルが起きかねません。細かな部分ではありますが、忘れずにお手入れを行いましょう。

西洋アンティークでは無垢材家具だけでなく、高級木材を使用した美しい木目の突板家具も豊富にあります。

無垢材と突板、それぞれの特性に適した取り扱いやお手入れを行うことで、美しい状態を維持しながら長く使用することができますよ。

西洋アンティーク家具によく使われている素材別のお手入れ方法は以下の各ページで詳しくご紹介しています。

⇒ステンドグラスのお手入れ・お取り扱い方法はこちら

⇒真鍮のお手入れ方法はこちら

⇒無垢材のお手入れ・お取り扱い方法はこちら

⇒突板のお手入れ・お取り扱い方法はこちら

〈日本(和製)アンティーク〉

日本(和製)アンティーク家具は、実用性や機能性を重視した無駄のない作りをしているのが特徴です。

家具の素材には使用目的に適した木材が使われていて、その木の優れた機能性を活かすためにも、木材別に合ったお手入れを心掛けましょう。

天然木を素材とし、天然由来の塗装材で仕上げられた物は、カビや虫食いといった問題が発生しやすいので、家具を置く環境にも注意が必要です。

水屋箪笥のように水回りに設置することの多い家具や、ちゃぶ台のように水拭きする機会が多い家具は、オイルやワックスなどの塗装が落ちやすいため、艶や機能性を蘇らせたい場合には再塗装するのもオススメですよ。

和と洋を織り交ぜた作りが特徴の大正ロマン家具では、西洋アンティークのような細やかな彫刻を施したものが多いです。西洋製と同様の方法でケアをしてください。また大正ロマン家具の中には当時の布をそのまま使用した椅子・ソファなどもありますが、長年の使用で裂けやすくなっているため優しく扱うようにしてください。

もうひとつお手入れに注意しておきたいアイテムが、当時のガラスを使用した家具です。お手入れ方法は前述したステンドグラスと同様ですが、ほとんどが約2mmほどの薄い作りをしている上、年代物のため傷などのダメージも多少あります。さらに現代とは違い手仕事で製造されたガラスには独特の揺らぎが見られ、全てが一点物という特徴を持っています。繊細で貴重なアンティークガラスを使用し続けるためにも、破損などしないよう慎重なお手入れを心掛けたいですね。

木材別・和箪笥のお手入れ方法は以下の各ページで詳しくご紹介しています。

⇒木材別のお取り扱い方法はこちら

⇒和箪笥のお手入れ・お取り扱い方法はこちら

ラフジュ工房では家具・建具・照明などの修理やリメイクを承っております。

お手入れだけではどうにもならない不具合はラフジュ工房にお任せください。他店でご購入されたものでも大歓迎!

豊富な実績を持つ熟練のリペアスタッフが、お客様のご要望に沿って丁寧に修理・リメイクいたします。