ガラス工芸や木工芸など、日本の伝統工芸にまつわる仕事。手仕事や職人の世界に興味がある人なら、一度は「どんな求人が出ているんだろう」と調べたことがあるのでは?

今回は、伝統工芸に関わる仕事を検討している方へ向け、仕事の種類や内容、求人探しにおすすめのサイトなど、まとめてお話ししたいと思います。

伝統工芸品をつくる。作り手の仕事

まずは、伝統工芸を生み出す職人の仕事について見ていきましょう。

切子職人

ガラスを用いる伝統工芸の中でも人気の高い「切子」。切子とはカットガラスのことで、回転砥石を用いてガラスの表面を削ることで、模様を描く装飾加工法のことを指します。

切子ガラスと言えば東京の「江戸切子」、鹿児島の「薩摩切子」が有名どころで、江戸切子は2002年に国の伝統的工芸品に指定されました。 新作の展示会なども頻繫に行われており、職人が腕を競って新たな作品制作に励んでいます。

主な作業としては、割り出し(図を描く基本となる線を引く)・粗削り(基本線に沿って溝を掘る)・3番削り(より細かなカットを入れる)・石掛け(カット面を均一に、滑らかに整える)・磨き(ガラスの表面を磨き、透明感を出して仕上げる)があります。切子職人はこの各工程を何度も繰り返して腕を磨き、約10年という長い年月をかけてようやく一人前として認められます。

吹きガラス職人

ガラス工芸では最も求人数の多い、吹きガラス職人。吹きガラスとは、融解したガラスを金属製の長いパイプの先に巻き取り、息を吹き込んで成形するガラス工芸の技法のこと。 風鈴や花瓶、風鈴、照明のシェードなど、さまざまな工芸品が吹きガラスで作られています。

吹きガラスには、「宙吹きガラス」と「型吹きガラス」という2種類の制作方法があります。 宙吹きガラスは、型を使わず空中でガラスに息を吹き込んで成形する技法。一方の型吹きガラスは、金属や木、石膏などの型の中で息を吹き込んで成形します。宙吹きガラスは一つ一つ表情の違いが出やすく、手作りらしい温もりが感じられるのが特徴。型吹きガラスは複雑な形にも成形しやすく、ほぼ同じ形のものをいくつも作ることができます。

吹きガラス職人は、専門学校や養成学校、美術系大学の工芸科などで基礎を学び、ガラス工房に就職するのが一般的です。造形力やセンスのほか、ガラスの特性や加工法など多くの技術的な知識が必要とされるため、一人前になるまでには10年かかるとされています。 最近では個人の作品をネットショップで手軽に販売できるため、工房に就職せず学校卒業後すぐにフリーの作家となる人もいます。

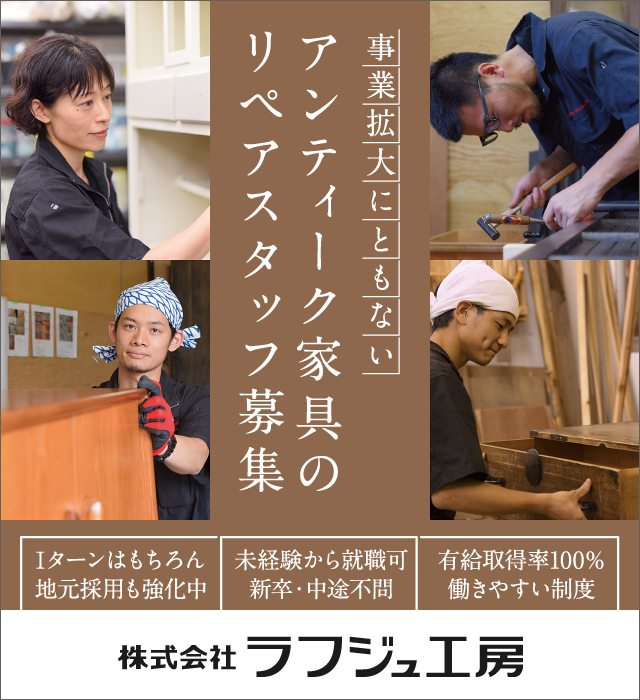

箪笥職人

木工芸に関する求人で人気なのは、箪笥職人の仕事です。伝統工芸品の箪笥には宮城の「仙台箪笥」、福井の「越前箪笥」、岩手の「岩谷堂箪笥」、新潟の「加茂桐箪笥」などがあり、これらは100年を優に超える長い歴史があります。

近年では、インテリア志向の多様化やビルトインクローゼットの普及などにより、箪笥の製造数、ひいては職人の数自体も減少してきています。ただ、素晴らしい技術が詰まった造りと美しさに魅力される、根強いファンがいるのも事実。伝統的な旅館や和邸宅用にと買い求める人や、古い箪笥を修理してまた使いたいという人に支えられています。

箪笥職人になる道は人それぞれ。職業訓練校や専門学校などで基礎を学んで就職する人もいれば、高卒ですぐに弟子入りする人もいます。求人を出しているところは比較的多い ので、後ほど紹介する求人サイトをチェックしたり、各組合のホームページを覗いてみるなどして、積極的に求人を探しましょう。

最近では、古い箪笥のリペアや箪笥以外の商品の開発に取り組んでいる工房もあります。単に職人としての技術を身につけるだけでなく、これからどうやって伝統工芸を残していくか、考え行動できる人が求められています。

竹細工職人

竹細工は竹を使って、かごや花器、茶道具、簾など日用品やインテリア用品を作ります。工程としては、竹を割き、削って帯状の素材を作り、編んで形を作るのが基本です。伝統工芸の産地としては、大分の「別府竹細工」や岡山の「勝山竹細工」が有名ですね。

プラスチック容器やダンボール箱などが普及し、近年はあまり目にしなくなっていた竹細工。ですが最近では、手仕事品や古物が好きな人たちの間で竹かごが注目されたり、アクセサリーやバッグといった伝統に捉われない新たな商品が作られるなど、その良さが見直されつつあります。

竹は軽くてしなやか、加工の自由度が高いという特徴をもち、日本全国に生育し成長も早いため、新たな商品を開発するにはもってこいの素材です。 職人とデザイナーがコラボした商品開発も多く行われています。

竹細工職人になるのに必要な資格はありません。職業訓練校や専門学校などで学んだり、職人へ弟子入りして職人になるのが一般的です。求人は多いとは言えませんが、インターンや弟子を受け入れている工房もありますよ。 竹細工職人も箪笥職人と同じく、伝統工芸をどう残していくかが課題となっており、職人として技を磨きつつ、新たな道を開拓できる人が求められています。

鋳物職人

鋳物(いもの)とは、鉄やアルミ合金、銅、真鍮などを高温融解し、型に流し込んで冷やし固める金属成形方法「鋳造(ちゅうぞう)」で作られたもののこと。 鋳物を作る職人は、鋳物製造会社や自動車部品メーカーなどで募集されています。

鋳物職人の仕事は、製品のデザイン・設計、鋳型の制作・組み立て、鋳込み(溶解した金属を型に注ぎ入れる作業)、型出し(固まった製品を型から外す作業)、仕上げ、塗装などがあります。頻繁に重いものを運んだり、持ち上げたりする場面が多く、夏は灼熱の環境で作業をしなければならないため、相当な体力が求められる仕事です。 また、超高温の金属を扱うだけに、一瞬の気の緩みが重大なケガに繋がる可能性も。危険と隣り合わせの仕事なので、集中力が長く続く人でなければ向きません。

鋳物職人には特別な資格は必要なく、未経験歓迎の企業も多いです。とは言え鋳造経験者や、「金属溶解技能士」「鋳造技能士」などの資格所有者、職業訓練校や専門学校で学んだ人は優遇される傾向にあります。鋳物職人の仕事は、一人前になるまで早い人で3〜4年ほどかかると言われています。

彫金職人

彫金とは、鏨(たがね)と呼ばれる鋼鉄性の金工用ノミを使って、金属に模様を彫ることです。 使用する金属は、金、銀、銅、プラチナ、真鍮、鉄、アルミ、錫など多種多様。彫金の伝統工芸で有名なのは、熊本の「肥後象嵌(ひごぞうがん)」や「東京彫金」などがあります。

職人の求人はあまり多くありませんが、主に仏具や伝統建築・家具の装飾金具、アクセサリーなどの彫金工房、ジュエリーメーカーなどから募集が出ています。

彫金職人は個人作家として独立する人も多く、中にはアーティストとして活躍している人も。最近はネット販売も盛んなので、美大や専門学校などで彫金の基本を学んだ後、そのままフリーランス作家になるケースもあります。 教室を運営しつつ、作品制作をしている人もいますよ。

鍛金職人

鍛金とは金型を使わずに、叩いて形を成形する技法のこと。 何十種類もの当金(あてがね)と金槌や木槌を使い、ひたすら叩いて理想の形を作り出します。鉄、ステンレス、銅、真鍮、鈴、アルミ、銀、金など幅広い金属を取り扱いますが、メーカーや工房によって扱う金属は決まっています。 鍛金の有名な工芸品としては、新潟の「燕鎚起銅器」や「越後与板打刃物」、長野の「信州打刃物」、「東京銀器」などがあります。

鍛金で作り出される製品は幅広く、アクセサリーや器、カトラリー、鍋といった日用品から、仏具や刀などの伝統的工芸品、はたまたオブジェなどの美術品までさまざまです。仏具や刀などの伝統工芸品は需要が限られていますが、後継者が不足している分野でもあり、若い職人が求められています。こちらも比較的、未経験歓迎の求人が多い傾向にあります。

陶芸職人

陶芸家の仕事は、陶磁器の材料となる土選び、土作りに始まり、ろくろ回しや手びねりでの造形、窯焼き、絵付けなどがあります。一人で全て行うのが一般的ですが、大きな窯元の工房などでは分業制にしているところもあります。

陶芸家の求人は数が多く、色々な地域の募集が見つかりやすい仕事です。 有名な産地としては、佐賀の「伊万里焼」や「有田焼」、滋賀の「信楽焼」、石川の「九谷焼」、京都の「清水焼」などがあります。

陶芸業界には、「土こね3年、ろくろ8年」という言葉があって、陶芸家として一人前になるには約10年は必要だと言われています。 初心者から弟子入りを果たす人もいますが、一般的には美大や専門学校、陶芸教室などで陶芸に触れたことのある人が多いです。そして最終的には、独立して自身の工房を持つのが主流です。

ちなみに、陶芸工房は教室やカフェなどを併設しているところが多く、職人が接客や事務、企画など制作以外の業務をこなす場合もあります。求人では資格・経験は不要なところが多いですが、業務に通じる接客や講師などの経験があれば優遇される場合も。

漆職人

漆に関わる職人には、木地師、塗師(ぬし)、蒔絵師などがあります。木地師はお椀やお盆、家具など木工品の素地を作る職人。塗師は、木地に漆を塗る職人。蒔絵師は、漆塗りに金銀粉を蒔き、絵を描く職人です。 漆塗りは、それぞれの工程で膨大な知識と経験を要するため、分業体制をとっているのが一般的。中でも人気なのは塗師ですが、「下地3年塗り10年」と言われ、一人前になるのに10年以上の歳月を要します。

漆塗りの有名な産地と言えば、石川の「輪島塗」や福島の「会津漆器」、福井の「越前漆器」など。漆職人に特別な資格は要りませんが、大学、短大、専門学校、職人育成学校などに通ってから工房へ弟子入りする人が多いです。職人の求人は決して多くないものの、後継者として弟子を受け入れているところもあるので、根気強く探してみましょう。

織物職人

織物職人は絹や綿、麻などの糸を使った織物のデザインから織り機での制作までを手掛けます。 織物というと着物が思い浮かびますが、現在では着物の需要が少ないため、ネクタイやアクセサリーといった服飾品からインテリア用品のファブリックまで、幅広い商品が作られています。有名どころとしては、新潟の「小千谷縮」や「小千谷紬」、長野の「信州紬」、京都の「西陣織」などがあります。

織物業界も織り手の高齢化により、若い世代の後継者を募集しているところが多いです。 未経験歓迎のところも多く見られ、工房や織物メーカーなどに就職し働きながら技術を学ぶ人もいれば、服飾専門学校や美大・短大で学んで就職する人もいます。

覚えるのに3年、一人前になるには10年前後かかると言われる長い道のり。 根気強く取り組める人、そして新たな商品開発や織物工芸の発信に意欲のある人が求められています。

染色職人

染色職人は、織物の材料となる糸を作って染めたり、布製品を染めるのが仕事です。東京の「手描友禅」、愛知の「有松・鳴海絞」、京都の「京友禅」、沖縄の「琉球びんがた」などが有名ですね。

染色には、「先染め」と呼ばれる染色した糸で布を織る技法と、「後染め」と呼ばれる布を織ってから染色する技法の2つがあります。 先染めでは、繭を鍋で煮てほぐし、手で糸をとり出すところから始まり、細い糸を撚り合せ、洗い、染めるといった作業を行います。先染めは織った際の色に深みが出やすいのが特徴で、高級感のある着物やショール、タペストリーなどに用いられる技法です。

一方の後染めは、染料を溶かした液体に布を沈める「浸染(しんぜん)」という方法や、染料と糊を混ぜ布にプリントする「捺染(なっせん)」という方法で染めます。後染めは大量、かつ低コストで染められるのがメリットで、無地の布や手ぬぐいなどに多く用いられています。

染色の求人は、京都など有名な産地での募集が比較的多いようです。 織物と同じく若手が必要とされている状況で、今の時代にあった商品作りが必要とされています。専門学校や大学などで服飾や染織工芸について学び、工房や織物・繊維メーカーなどに就職する人が多いです。

和紙職人

和紙の原料作りから制作、販売まで幅広く携わる和紙職人の仕事。実は、和紙の材料となる樹木の栽培から手掛ける兼業農家の場合が多く、和紙を作るのは基本的に冬場のみ。 その他の季節は、材料の収穫や畑の管理などに従事します。

和紙作りと言うと紙をすく職人の姿が目に浮かびますが、紙すきの工程は制作のごく一部。材料を刈り取るところから皮をはぐ、水にさらす、煮る、ほぐすなどの工程を経て、水ととろろを加えて混ぜて、ようやく紙をすく作業に入ります。そこから水を切って乾燥させ、やっと和紙が出来上がるわけです。

有名な産地としては、島根の「石州半紙」や岐阜の「本美濃紙」、埼玉の「細川紙」などがあり、これらはユネスコの無形文化財にも登録されています。伝統的な書道用半紙や日本画用紙など以外にも、照明や家具など、今の暮らしにも合う商品の開発が進められています。

和紙職人になるには、早い人でも3〜5年かかると言われています。また、職人と名乗れるようになってからも日々研究と勉強です。資格は特に問われないことが多いので、未経験で弟子入りするか、職業訓練校や和紙組合が運営する教室で学び、工房に勤務する人が多いです。一人前の和紙職人は1日300枚の紙をすくと言われ、一定の品質とスピードが求められます。

石工職人

石工職人の求人は、石を燈ろうなどに加工する石彫工が主です。石彫工は、石をひたすらノミで削って形にする仕事。 時には、歴史的石造物の修復を手がける職人もおり、一人前になるには10年はかかると言われています。石工の有名な産地としては、島根の「出雲石燈ろう」、愛知の「岡崎石工品」、京都の「京石工芸品」などがあります。

石工職人の仕事には、原石を切り出す石採工、石垣などを作る石積工もあります。 どれも特別な資格は必要ありませんが、職業訓練校や専門学校で学んで石材加工会社や建築会社へ就職する人もいます。求人数は多くないものの、他の職人と比べると休日や給与などの待遇が良いところが多いです。

仏具職人

仏具業界にはさまざまな職人がいて、仏師や木地師、彫師、塗師、蝋色師(ろいろし)、蒔絵師、彩色師、箔押師、表具師、餝師(かざりし)などが制作に携わっています。仏具は大きく分けると、木製仏具、金属製仏具、木彫仏、仏画軸があります。宗派によって作りが異なっており、その種類はなんと1,500~1,600種類にも及ぶのだそう。

国の伝統的工芸品に指定された産地は全国に15あり、「山形仏壇」「三条仏壇」「金沢仏壇」「京仏壇」などが有名です。仏具職人になるには、専門学校や職業訓練校で学んで就職するか、職人に弟子入りするのが一般的。伝統の技を学びつつ、今の時代にあった仏壇の形を考えることが求められています。

日本人形職人

日本人形の制作は、頭師、髪付師、手足師、小道具師、着付け師、甲冑師などに分業するのが基本的なやり方です。人形本体から織物衣装や鎧兜、扇などの小道具に至るまで、幾人もの職人の手で作られています。 有名どころとしては京都の「京人形」、埼玉の「岩槻人形」、福岡の「博多人形」などがありますね。ちなみに人形職人には、修理を専門に担う修理師という職人もいます。

仕事としては、雛人形や五月人形などを作ることが多いです。人形師になるには高卒で弟子入りするか、専門学校や教室で学んで人形制作会社に就職するのが一般的。求人は多くないため、各企業・工房の自社サイトでリクルートページをチェックするなど、アンテナを張り続けることが大切です。

こけし職人

こけし職人の仕事は、材料となる木を伐採することから始まり、乾燥、木取り、荒挽き、かんな掛け、磨き、漂白、描彩、仕上げ、販売まで幅広い業務をこなします。

こけしは伝統的な仕様で作られる伝統こけしと、伝統をもとに新たに生み出された新型こけし(近代こけし)の2種類があります。 伝統こけしでは宮城県が有名ですね。伝統こけしを作る職人の場合、弟子入りして学ぶことが必須です。数は少ないながら、後継者として弟子を募集している工房もありますし、近年では若い世代の職人がテレビなどで取り上げられ、話題になりました。

一方の新型こけしは、東北だけでなく各地に工房があります。新型こけしのコンクールも開催されていて、伝統に捉われないユニークなこけしが続々と誕生しています。

伝統工芸品を売る。販売の仕事

続いては、職人が作った伝統工芸品を販売する仕事。作り手として働く以外にも、ショップの販売スタッフや事務スタッフなど、伝統工芸への関わり方は色々あります。

販売・営業職

伝統工芸に関する仕事で、おそらく最も募集が多いのが販売や営業職の求人です。主に工房や百貨店、工芸品のセレクトショップなどが募集しています。

エンドユーザーに工芸品を直接販売するところもあれば、ウェブショップを中心に販売するところなど業態はさまざま。いずれにしても、販売・営業職は職人と使い手の架け橋となる立場です。工芸品について深く知りつつ、お客様の立場で考えたり、商品を提案する力が求められます。 また、店舗によっては販売や営業だけでなく、商品管理や事務処理、商品企画、体験教室のインストラクターや運営補助など、幅広い業務を任される場合もあります。

海外への販売に力を入れている企業もあるため、その場合は英語や中国語などの語学力があると優遇されるでしょう。百貨店だと、大卒以上など一定の学歴を条件にしているところもあります。

事務職

事務職の仕事は、工芸品メーカーやショップの受注・発送管理、営業事務などが主な業務。 企業によっては、簡単な制作作業や検品、商品発送、接客応対、ウェブショップ運営などの業務を掛け持つこともあります。販売職と比べると求人は多くありませんが、欠員や業務拡大をきっかけに募集されることがありますよ。

伝統工芸事業は国の補助金をもらっている事業者も多いため、補助金申請や報告書の作成といった仕事を任される場合も。また、オーダーメイドでの工芸品制作を受け付けている工房では、営業をサポートすることも多いです。一般的にパソコンスキルさえあれば、未経験でも応募できます。

企画・デザイン職

企画・デザイン職は、自社商品の開発や、メーカーなどからの依頼で商品開発を行います。商品の企画からデザイン、設計、職人との交渉などを担当し、伝統工芸の技術を生かしたものづくりに取り組みます。 扱っている工芸品によって企画やデザインをする分野はさまざまで、織物や染色関係であればテキスタイルやグラフィックデザイン、木工や竹工なら家具やプロダクトデザインなど。企業によっては、外部のデザイナーとコラボした商品開発などを行う場合もあり、その際は商品のディレクションを担当します。

デザインに関する幅広い知識や技術が求められる ため、大学や専門学校などで基本を学び、企業に就職するのが一般的です。

求人探しに役立つサイト

伝統工芸に関わる仕事は、大手求人サイトではなかなか見つかりにくいもの。ということでここでは、求人探しにきっと役立つおすすめの求人サイトをご紹介します。

「四季の美」

「四季の美」は、日本全国にある伝統工芸職人の求人や、後継者の募集情報を掲載している求人サイト。 染織や漆器、陶磁器、金工品、木工・竹工、人形・こけし、PR・支援など、伝統工芸品にまつわる幅広い仕事が紹介されています。すだれ職人や座布団作り職人など、今回紹介しきれなかったマイナーな職人の求人もあるので、より視野が広がるはずですよ。

募集終了となっている求人も多いですが、求人募集は随時更新されているので、こまめにチェックするのがおすすめ。「四季の美」では、職人へのインタビューや伝統工芸のいろはを紹介した記事なども充実しています。 職人を目指す上で知っておきたい情報が凝縮されているので、ぜひ一度見てみてください。

>>「四季の美」はこちら

「日本仕事百貨」

「日本仕事百貨」は、いろんな人の生き方や働き方を紹介する求人サイト。 求人を募集している企業を取材し、そこに勤める人の仕事や働き方を記事としてまとめています。

幅広い仕事の求人が掲載されていますが、「伝承と継承」というジャンルでは、伝統工芸や伝統的なものづくりに関する求人募集が充実しています。 職人として働く人、伝統工芸を発信する人、職人と一緒にものづくりに取り組む人など、千差万別の工芸との関わり方を見ることができるので、今まで気付けなかった仕事に出会える可能性大です。

>>「日本仕事百貨」はこちら

「伝統工芸インターン」

日本の伝統工芸職人の技を動画で紹介するサイト、「ニッポン手仕事図鑑」。そんな「ニッポン手仕事図鑑」から生まれたサービスが、「伝統工芸インターン」です。「伝統工芸インターン」は、全国各地の伝統工芸に関するインターンシップ情報を配信するLINEアカウントです。 後継者不足に悩む職人と、職人を目指す人を繋ぐために作られました。

今後はインターンシップ以外にも、伝統工芸に関する情報や求人も扱う予定とのこと。ニッポン仕事図鑑で気になる工房を見つけたら、伝統工芸インターンでインターンシップの受付がないかチェックしてみる、なんて使い方もおすすめですよ。

>>「伝統工芸インターン」はこちら

「ガラス工芸広場」

「ガラス工芸広場」は、ガラス工芸に関する総合情報サイト。 その中の求人コーナーに、ガラス工房の求人情報が豊富に掲載されています。職人の募集をはじめ、制作アシスタント、吹きガラス体験教室のインストラクターやアシスタント、教室やショップの運営補助など幅広い職種が募集されています。全国各地の求人が載っているので、ガラス職人を目指している人はぜひチェックしてみてください。

>>「ガラス工芸広場」はこちら

伝統工芸職人を目指すなら。知っておきたいこと

最後に、伝統工芸職人を目指すなら知っておきたい注意点についてお話します。

待遇面のこと

伝統工芸職人の求人と言うと、なんとなく待遇が良くないイメージがある人も多いのでは。実際のところ、その待遇は職場によってまちまちです。同じ正社員募集でも、休みは日・祝のみで月給13万〜、各種手当などはなしというところもあれば、土日祝休み、月給20万〜といったところもあります。

さらに、求人を出していない工房に直接問い合わせて弟子入りする場合は、もっと厳しい条件で働くのが一般的。仕事量が減っている小さな工房では、職人が1人食べていくだけで精一杯、弟子を取ったとしても十分な給料が払えない、という場合も多いです。それでも伝統の技を絶やすわけにはいかず、給与の代わりに知識や技術を教えてもらう、という考えのもとで雇われるのです。

ただ、近年では後継者不足で伝統工芸の存続が危ぶまれていることから、各自治体で職人や求職者へ補助金を支給し、少しでも負担を減らそうとしているところもあります。

また、中には安く住むことのできる寮を完備している企業もあります。働くうえでやりがいを重視するにせよ、企業や自治体の制度をうまく活用して、待遇面も納得できる職場を見つけましょう。

年齢や性別のこと

伝統工芸の職人は、基本的に学歴や職歴は関係ありません。高卒でも新卒でも、社会人からでも、意欲や適性があれば雇ってもらえます。ただ、職人の技は習得するまでに長い時間がかかるため、一般的には40歳以下を条件として募集しているところが多いです。

また、ガラス工芸や木工芸、金工芸など、重いものを運んだり力がないと危険な作業を伴う場合には、体力に自信のない女性は敬遠されます。

弟子になるということ

伝統工芸の職人やものづくりの世界は、作品を見て憧れて入ってくる人の多い業界です。しかし、実際挫折する人が多いことも肝に銘じておかなければなりません。

弟子として働くということは、工芸の技術だけでなく挨拶や掃除、立ち振る舞いなどの日常行動から指導されるのが普通です。さらに、「技は見て盗め」という職人気質なルールのもと、制作については教えない、失敗すると厳しく叱咤されるという工房もあります。

これは厳しい職場の一例ですが、職人によって指導の仕方はそれぞれ。応募する前に直接話を聞きに行ったり、工房を見学させてもらったりして、自分に合うかどうか見極めることが大切です。

・お子さんや自分の生活に合った働き方を

・お子さんや自分の生活に合った働き方を ・未経験でも、向上心とプロ意識があれば歓迎!

・未経験でも、向上心とプロ意識があれば歓迎!