建具の製作、取り付け、修理などを行う建具職人。最近では馴染みが薄くなり、「建具屋ってどんな仕事をしているの?」なんて声も多く聞かれます。

そこでこの記事では、少しでも建具職人に興味があったり、将来なりたいと思っている方のために、建具職人の具体的な仕事内容などをご紹介します。 求人情報を探している方にも役立つ内容になっているので、ぜひチェックしてみてください。

建具屋・建具職人の仕事内容

和建具の製作

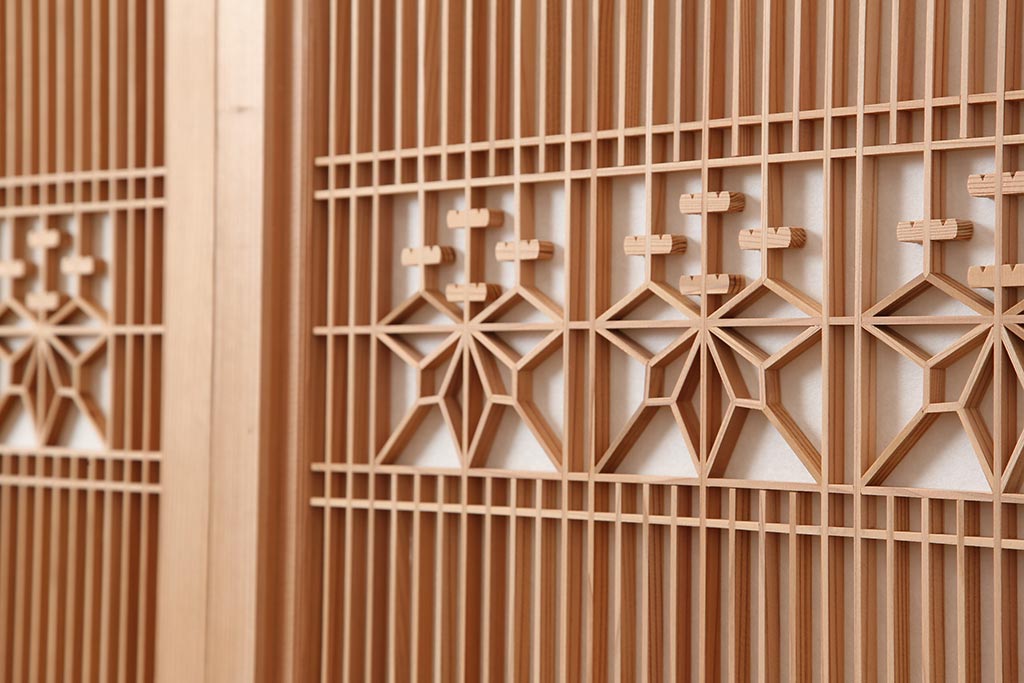

建具職人と言えば、やはり思い浮かぶのは和建具。障子や襖(ふすま)、格子戸や門戸などの伝統的な建具を製作します。

昔ながらの和建具作りは、木の種類や乾燥状況・木目などの見極めと、確かな腕が求められる仕事です。 木材の性質を理解した上で、設置後に建具がゆがむことがないよう、鑿(のみ)や鉋(かんな)などの道具を駆使しピッタリの寸法に作り上げます。

和建具を扱う職人の中には、繊細な組子細工に特化した組子職人や、表具(掛軸・屏風・和額など)を手掛けることができる表具師を兼ねた職人もいます。表具師は、掛軸、屏風、巻物、衝立、額などの新調・補修のほか、障子や襖の新調・張替えなども行います。

また、無垢材の場合どうしても湿度の変化などで木が収縮し、スムーズに開け閉めができなくなることも。そういった建具の調整やメンテナンスも、建具職人の重要な仕事です。

洋建具(フラッシュ建具)の製作

近年の住宅建具で多くみられる、フラッシュ構造の建具。フラッシュ構造とは、枠組みされた芯材に合板(ベニヤ)などを張り合わせてパネルを作る構造のこと。

木工に携わる人の中にはこれを劣ったものとする人もいますが、フラッシュ構造の建具を製作するにもそれなりの経験が必要です。正確に枠を組み上げ、できあがった枠組みに板材を取り付けるプレス作業、扉の寸法に合わせサイズを整える寸法カット、ドアノブや鍵穴用の穴を空ける加工など、それぞれの工程で細やかな作業が求められます。まずはフラッシュドアで経験を積み、その後本格的な和建具の道へ進むという職人も多いようです。

造作家具の製作も!

建具屋=建具しか扱わないのかと言うとそうでもなく、実は、室内造作家具の製作まで幅広く手掛けているところも多いんですよ。 本来は建具は建具屋、家具は家具屋と別れていましたが、木を扱う点や加工機械などが似ていることから、次第にどちらも兼ねる形態が増えてきたんです。

幼児用の安全柵や仏壇など、基本的に作れるものならなんでも作る!というスタンスのところが多いので、建具以外の製作もこなせるようになれば、仕事の幅が広がりそうですね。

ちなみに逆もまた然りで、家具屋が建具を作っているケースもあります。 その場合、求人には「家具製作・建具製作」「木工職人・建具職人」などのように記載されていることが多いです。建具屋じゃないと建具を作れないなんてことはないので、求人を探す際はそういうところもチェックしてみると良いですよ。

気になる将来性

昔ながらの木製建具に代わって、フラッシュ戸やアルミサッシなどが主流となった建具業界。正直なところ、この40年くらいで建具屋さんの数は激減しています。

ただ、だからといって建具屋の仕事がなくなると考えるのは早計です。昨今のレトロブームや古民家ブームの影響もあり、最近では古き良き木製建具に魅力を見出す人も増えてきました。 それに上でお話したように、建具屋の仕事には既存建具の修理や調整も含まれます。人口減少によって、今後の住宅産業は新築からリフォーム・中古住宅へと大きく変わっていくとも言われていますが、たとえ新規での製作が減ったとしても、メンテナンスの仕事がなくなることはないでしょう。

ですから、よっぽど大きな変化が住宅産業に押し寄せない限り、建具屋や建具職人の仕事はなくならないと言えます。 一人前の建具職人になるにはある程度の時間がかかりますが、地道に努力していく覚悟があるのなら、今から建具職人の世界に飛び込んでみる価値はあります。熱意をもってさまざまな経験を積み、スキルを身につけることで、建具職人として食べていくことは十分可能でしょう。

建具職人になるには

建具職人になるには、特に資格や学歴は必要ありません。 高校や大学を卒業後に建具会社に入社したり、あるいは職業訓練校へ行ってから就職するのが一般的です。就職してからとにかく現場で技を磨いていくのが、建具職人へのスタンダードな道。木の種類や木目の活かし方を見極める必要があり、一人前の職人となるにはおよそ10年ほどかかるとも言われています。

もう一つ、建具職人に欠かせない技術と言えば、建具を開口部の寸法にぴったり合わせること。これができなければ一人前の建具職人にはなれません。手先の器用さ、かつ細かい作業への集中力は必須です。

なお、建具職人を目指す上で必須となる資格はないものの、「建具製作技能士」と呼ばれる国家資格を取得していると仕事の幅が広がります。 受験資格には一定期間以上の実務経験が必要なので、キャリアを積みながら資格取得を目指していくと良いでしょう。この資格は、建具製作のプロフェッショナルとして必要な能力を備えているという証にもなるため、取得すれば建具職人としての信頼を得ることにもつながります。

求人の探し方

求人サイトをチェック

建具屋や建具職人の求人を探すなら、まずは求人サイトをチェックしてみましょう。おすすめなのは「ハローワークインターネットサービス」。 ハローワークがもつ求人情報を全て閲覧することができるので、圧倒的な情報量の中から仕事内容、就業場所、採用年齢などを絞り込んで検索できます。

企業側の利用が無料ということもあり、他の求人サイトには出ていない情報が載っている可能性も。 地方の小さな建具屋さんなどの求人も見つかるかもしれません。

直接問い合わせる

求人サイトをチェックしていても目ぼしい求人情報がヒットしない…という場合には、気になる建具店のホームページを片っ端から調べるのも手です。 ホームページ内にリクルートページがあれば、そこから問い合わせてみましょう。

もし採用に関する情報が載っていなかったとしても、諦めるのは早いです。思い切って一度問い合わせてみることで、採用につながるというケースもあります。 また、今後募集をする可能性はあるか、あるとしたらいつ頃の予定かなど、採用に至らずとも有益な情報を得られる場合もあります。

組合からたどる

実は建具業界には、「全国建具組合連合会」という組合の連合会が存在します。 ここのホームページには、組合に加盟している各都道府県の建具屋が一覧で載っているので、そこからたどって問い合わせてみるのもアリですよ。

また、ホームページには建具の展示会情報など、ためになる情報が随時アップされています。イベントごとは人脈をつくる貴重なチャンスです。 そこで得た縁がつながって職を得られる可能性もありますので、機会があればぜひ積極的に参加しましょう。

>>「全国建具組合連合会」はこちら

・お子さんや自分の生活に合った働き方を

・お子さんや自分の生活に合った働き方を ・未経験でも、向上心とプロ意識があれば歓迎!

・未経験でも、向上心とプロ意識があれば歓迎!