収納家具として日々の生活に欠かせない存在である棚やラック。そんな日常と切っても切り離せないアイテムだからこそ、アンティークのものを取り入れて、お部屋をおしゃれにしたいものですよね。けれど「アンティークの棚」とひと言でいっても、その種類はあまりにも膨大で、どれにしようか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。また、欲しいアンティークの棚はイメージできているのに、肝心の呼び名が分からなくてなかなかたどり着けないこともあるかもしれませんね。

そこで今回のANTIQUE LOGでは、アンティークの棚・ラックを選ぶために知っておきたい種類・用途別の選び方・インテリアコーディネート実例、さらにはDIYの方法など、必要な情報をぎゅっとまとめてご紹介します。

この記事を読んでいただければ、途方も無い道のりと感じてしまいがちなアンティークの棚・ラック選びもぐんとスムーズになるはずです。情報量が多めですが、後悔の無いアンティークの棚・ラックと出会うためにぜひ目を通していただければと思います。

それでは順番にチェックしていきましょう!

Contents

アンティークの棚・ラックにはどんな種類が?まずは見ておきたい扉の有無

「アンティークの棚・ラック」は、棚収納が備わったアンティーク家具全般を指す呼び名なので、その種類は非常に広範囲に及びます。そのためどんなタイプのものがあるか、全体像をきちんと押さえた上で自分の欲しい一台を絞っていくことが、漏れ無く検討するために欠かせません。ここでは最も分かりやすい扉の有無という視点から、アンティークの棚・ラックの種類を見ていきたいと思います。

隠せる扉あり・開放的な扉無しのアンティークの棚、あなたはどっち?

アンティークの棚には、棚収納スペースに扉が設けられているタイプと、扉が無く開けっ放しの2タイプが見られます。扉があるタイプは「アンティークキャビネット」と呼ばれることも多いですね。

こちらは扉のおかげで中のものを隠せたり、ほこりから守ったり、また落下防止にも一役買ってくれるという特徴があります。

対して扉の無いタイプは「アンティークラック」や「アンティークオープンラック」と分類されることもありますが、ものがさっと取り出せる優れた動作性や、ものの素材感を直に楽しめるのがメリットのアイテムです。

中に入れるものの種類や、どれくらいの頻度で取り出すのか、掃除のしやすさは気にするかなどを踏まえて、お好みのタイプを選ぶといいと思います。

なお、扉ありと無しどちらの棚スペースも備えた欲張りな作りのアンティークの棚もありますから、迷った方はこちらをチョイスするのもおすすめですよ。

扉付きのアンティークの棚・ラックは扉の素材もチェック

扉の備わった「キャビネット」タイプのアンティークの棚・ラックを選ぶ場合、印象を左右する扉の素材にも注目したいものです。扉の素材は大きく分けると木製、ガラス製の2種類。

木製の扉は中を完全に目隠ししてくれますし、ガラス扉は中が透けて見える透過性の高さで中身が分かりやすく、また軽やかな印象を空間に添えてくれるという特徴があります。

さらに、ガラス製の扉は使用されているガラスの種類によって、それぞれかなり性質が異なります。例えばアンティークの棚に使われているガラスの代表的存在が、お馴染み中が見通せるクリアガラスですが、他にもステンドグラスやモールガラスなど、より透過性が低く目隠し効果が高いものも。

このように扉の素材次第で、アンティークシェルフの実用性や印象はかなり変わるのです。扉は木製かガラス製か、はたまたガラスの種類はどれかなど、どれくらい中のものを見せたいのか、どんな印象を演出したいかイメージしつつ注目してみてくださいね。

アンティーク棚・ラックの基本の形4種類

扉の有無に加えて知っておきたいのが、アンティーク棚・ラックの基本形です。形はおおまかに4種類に分けられます。これを知っておけば、アンティークシェルフの概要が押さえられるはずです。

ベーシックな王道、正面置きタイプのアンティーク棚・ラック

一般的にアンティークの棚・ラックというと想像するのがこの、壁面に面するように置いて使用するタイプではないでしょうか。

アンティークシェルフの基本形の中で最も数が多く、サイズやデザインなど様々な面で種類が豊富。選択肢が広いので、選ぶ楽しみがあるのも魅力です。

そんな中でもちょっと変わり種として、両面から使えるように作られたアンティークシェルフがあります。

こちらは壁付けでの設置はもちろんのこと、空間の間仕切りとしても使える優れもの。様々なレイアウトが楽しめるので、インテリアの雰囲気をガラッと変える力を持ったエネルギッシュなアイテムです。

視界を遮るくらい高さのあるものは「ルームディバイダー」と呼ばれることもあります。北欧ヴィンテージによく見られるものなので、気になった方はチェックしてみるといいですよ。

三角コーナーを有効利用、コーナータイプのアンティーク棚・ラック

こちらはデッドスペースになりがちな三角コーナーに収まる便利なアンティークの棚・ラックです。扉が付いたタイプは「コーナーキャビネット」として取り扱われることが多いです。

ユニークな形なのであまり数が多くないのかと思いきや、クラシカルなヨーロッパアンティークものから北欧などのシンプルなものまで、意外と多岐にわたるテイストのデザインがあるのも特徴。お好みのインテリアに合わせた一台を選ぶこともちゃんとできますよ。

なおこのコーナータイプのアンティークシェルフは、存在感のある背の高い作りのものがほとんどを占めています。少し背の低いものを探しているという方は、数が少ないため見つけたら機会を逃さないようにするのがおすすめです。

空いた壁をおしゃれに、壁掛けタイプのアンティーク棚・ラック

アンティークの壁掛けタイプの棚・シェルフは壁に取り付けて使う作りのもので、まるでお店のような雰囲気ある空間作りができると人気のアンティーク家具です。

他にも「置き型のアンティークの棚を設置するにはお部屋の床スペースに余裕が無い。」「家具上の壁スペースが余ってしまってもったいない。」そんな時にも便利に使える独特の作りも大きな魅力ですよね。

なお、取り付け方に関しては、後ほど別の章でご紹介しますので、気になる方はそちらもぜひチェックしてみてください。

シンプルで空間を邪魔しない、棚受け(ブラケット)タイプの棚・ラック

先ほどと同じく壁に取り付けるタイプの棚・シェルフですが、こちらはアンティークの棚受けを壁に取り付けて、その上に板を設置するシンプルなデザインです。そのおかげで主張が強くないので、幅広い空間に取り入れやすい他、上に載せたものをよく引き立ててくれます。

また、圧迫感が少ないので、お部屋を広く見せてくれる効果が期待できますし、お目当てのアンティークシェルフの収納量が少し足りないなんて時にもちょっとプラスするのにも便利です。

価格も手頃なので、気軽にアンティークの棚を楽しめるのもうれしいですよね。

こちらも壁掛けタイプのアンティークシェルフ同様、取り付け方に関しては、後ほど詳しくお話しさせていただきますね。

ちょっと変わり種?これも棚に使えるアンティーク家具

アンティークの棚・ラックの代表的な種類をご紹介してきましたが、「棚・ラック」という名前が付いていなくても、同じ用途に使えるアンティーク家具が存在します。別用途のアンティーク家具をあえて棚として使うのも、粋な感じがしておしゃれ。インテリアのポイントとしてもぴったりですよね。おすすめなのがこの2つのアイテムです。

無骨でかっこいいアンティーク木箱

もともとは平らに置いてものを入れるのに使っていたアンティークの木箱を縦向きに設置して、棚のように活用するのも素敵です。ただ数個重ねてスタッキングするような作りのものはアンティークではあまり多くありませんので、1段の作りの棚として使うのが基本です。

けれど木箱という枠があるだけで、ただものを置くよりもスッキリとおしゃれに見えますし、また中のものが倒れにくいという利点もありますね。植物やコレクションなどを飾るケースとして使ったり、本などの倒れやすいものを入れるのに活躍してくれそうです。

また自分で固定用の金具を取り付けて、壁付けのアンティーク棚としても使うのも素敵ですよ。

意外さがおしゃれなアンティークの脚立(ステップ)・踏み台

アンティークの脚立(ステップ)や踏み台は、その段のある作りを利用して棚としても活用できます。収納力はさほど大きくありませんが、目を引く存在感が何よりの魅力です。

また、脚立であれば折り畳むことができるタイプも多いので、不要な際はしまっておけるコンパクトさも便利ですよね。お花や雑貨などディスプレイを楽しむ棚としてぴったりのアイテムです。

素朴な木味を感じさせるものから、ポップなカラーのアイアン製のものまで様々な佇まいのものが見られますから、演出したい雰囲気によって選んでみてくださいね。

こう使うならどれがいい?用途別アンティーク棚・ラックの選び方

ここまでさっと代表的なアンティーク棚の種類を、扉の有無や形からご紹介してきました。

ここからは具体的に「どんな風にアンティークの棚を選べばいいのか。」「おすすめのアンティークの棚は何か」を用途別にご紹介していきます。人気の「書類整理」「キッチン」「リビング」「ディスプレイ」「玄関」「ガーデニング」「店舗什器」「洗面所」8つのシーンに分けてお話を進めていくので、気になった用途の項をチェックしてみてください。

書類整理に使うアンティーク棚・ラック

上手くしまわないと、雑多な印象になりがちな書類たち。オフィスでもはたまた自宅でも、どうやってきれいに整理整頓するかは、悩ましい問題ですよね。

アンティークの棚の中には、昔のオフィスで使っていたものなど、書類整理にぴったりのアイテムが充実しています。

どのサイズで、どれくらいの頻度で出し入れする書類を入れるかイメージしつつ、選び方のポイントを見進めていきましょう。

書類用のアンティーク棚選びは書類サイズに注意

書類整理用のアンティークの棚を選ぶ場合は、自分がよく使うサイズの書類がちゃんと入るか、きちんと調べておくのがおすすめです。特に注意すべきは日本のアンティークの棚・ラック。当時の日本では現在の主流であるA判では無く、美濃紙を元にしたB判の紙を使うことがほとんどでした。

そのため実際に過去のお客さまの中には、A4サイズの書類を入れたかったのに、B5の書類に合わせた作りだと購入後に気づいて驚いたなんて方も。この方はお使いになる紙を全てB版に変えられたそうですが、こんなことになら無いように、あなたはぜひ棚のサイズ、あらかじめチェックしてみてくださいね。

引き出し付きのアンティーク書類ケース

アンティークの棚の中には「書類棚」と名前が付いている、まさしく書類収納専用のアイテムがあります。けれどほとんどの方がイメージしているような、棚がオープンタイプですぐに書類が取り出せる形のものはさほど多く無く、書類収納スペースが引き出しになっているものがほとんどです。

選択肢を広げるためにも、上記の事実を把握した上で引き出し付きのものにも目を向けてみるといいかと思います。

なお引き出し付きの書類が入るアンティーク 家具と言えば「小引き出し」という、小ぶりなアンティークチェストもおすすめです。こちらはペイントの施されたものがあったりと、デザインの選択肢もより豊富です。一見の価値はあると思いますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

細かい仕切りで分類しやすいアンティークレコードケース

もともとレコードをしまうための家具であるアンティークのレコードケースも、書類を入れるには持ってこいのアンティークの収納棚です。細かく分かれた仕切りが、ちょうど書類を入れるのにいい塩梅なんですよね。

レコードを横向きに平置きにして収納するタイプが主流ですが、中には立てて入れるタイプもあるので、取り出しやすさやしまいやすさなど使用感のお好みで選んでみてください。

また、当時安価では無かったレコードを入れるための家具ということで、高級感あるデザインが多いのも特徴です。書類ならではの生活感をあまり感じさせたくないという方に特におすすめですよ。これがあれば優雅な気分で、書類関係の用事も片づけられそうです。

さっと取り出せるが便利なアンティークマス目棚

アンティークのマス目棚は、正方形に近いフォルムの収納スペースが並んだ、シンプルながら特徴的なデザインが目を引くアンティークの棚です。

棚ごとに書類を種類別に分けて入れてみれば、すぐに取り出すことができますし、オープンラックタイプなので、取り出しもスムーズで動作も素早くこなせそう。ささっと動きたいオフィスやお仕事スペースに便利なアンティークラックです。

さらにマス目ごとに空間がはっきり分かれているので、ここは書類、ここは雑貨など実用的なものと装飾性の高いもの、このひとつの棚の中で無理なく住み分けることも可能。アイディア次第で色んな見せ方ができるので、コーディネートのし甲斐があって、工夫しながら長く愛用できます。

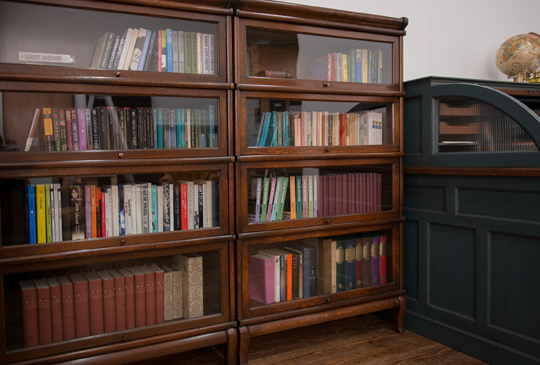

エレガントさピカイチのアンティークスタッキングブックケース

アンティークのスタッキングブックケースとは、扉付きの棚が段ごとにそれぞれ別の作りとして独立したような、ちょっと珍しいデザインのアンティークの棚です。こちらはブックケースという名前ながら、実はもともと本では無くオフィスの書類収納向けに作られた家具なので、書類をしまうのももちろん得意。

目的の書類が入った段だけを持ち運べるよう、各段は分解可能な作りになっており、例えば引越しや模様替えの際も移動がしやすいですし、さらに段数を減らして使うことができるので、背をコンパクトにして卓上の書類ケースとして使うといったアレンジを加えることも可能です。

ただし天板が各段に備わっているわけでは無いので、段ごとにバラバラでの使用はできません。購入してから「こんなはずじゃなかった!」と慌てないよう、そこだけはあらかじめ押さえておいてくださいね。

なお、アンティークのスタッキングブックケースは、ガラス扉にステンドグラスをあしらったりと、上質で目を引く作りのものが多いのも特徴です。書類をしまいつつも空間に風格を持たせたい、クラシカルなインテリアを作りたいという方におすすめですよ。

キッチンで使うアンティーク棚・ラック

オープンタイプのキッチンが主流になるなど、お家の中での存在感がますます高まるキッチン。そんな手を抜けないキッチンのインテリアの一環として、おしゃれなアンティークの棚・ラックに目を向けられている方も多いかと思います。

けれど家事の効率を上げるためにも、見た目だけでなく実用性も見逃せ無いポイント。そんなキッチンで使うアンティークの棚選びでは、何に使うのかしっかりとその使い道を決めることが、スタート地点となります。

キッチン用のアンティーク棚・ラック選びは用途をはっきりさせて選ぶと吉

「キッチンで使うアンティークの棚」と言っても、その用途は様々ですよね。代表的なのは食器や食品を入れる収納棚、あるいは収納棚兼作業台という2つの使い方かと思います。この2つのどちらの用途で使うかに加えて、何をどれくらい入れたいのか、どれくらいの存在感を持たせたいのかなど具体的にイメージを広げてから選び始めるのが、これという1台に出会うコツです。

それでは順番にキッチンで使用するのに適したアンティークの棚・ラックをご紹介していきますね。

キッチンのアンティーク収納棚、あなたは「見せる派」「隠す派」?

食器や食料品などを入れる棚として使うアンティークの棚を探している場合、飾るように見せたいのか、あるいは隠すようにしまいたいかで少し選び方が変わってきます。

前者の見せたい派の方におすすめなのが、背の高いアンティークのカップボードやガラス戸の付いたアンティークの収納棚です。

特にその中でも収納部分が目線の高い位置にくる作りのものを選べば、オープンキッチンの場合などでも、シンクやカウンターを挟んでもきちんと食器が見えるので、しまったものがインテリアのアクセントにもなってくれます。

ただしアンティークのカップボードの場合、上部の棚スペースはいわゆるオープンラックタイプで扉が付いていないので、背が高い分、あまり取り出さない食器類を入れるには掃除するのに少し手が掛かるかもしれません。その点ガラス扉の付いたアンティークの収納棚は、中が見えつつも汚れから食器類をガードできるので、お手入れが幾分か楽になりますよ。

一方で食器を隠すようにしまいたい派の方は、棚部分に中が目隠しできる扉が付いた「アンティークキャビネット」といわれる家具や、視界に入りにくい背の低いアンティークの棚を選ぶといいかと思います。

収納棚兼作業台として使うなら、この2種類のアンティークシェルフから

収納もしつつ、作業台としてもアンティークの棚を使いたいという方もいらっしゃるかと思います。

この場合選択肢に上ってくるのがまず背の低いアンティークの収納棚を取り入れ、天板の上を作業台として使う方法。こちらだとお部屋の間仕切りとして使ってカウンター風にアレンジすることもできます。

両面から収納できるタイプを選べば、2つ空間の利便性を高めることにもつながり一石二鳥も狙えます。

もうひとつの選択肢が格納式あるいは固定式の作業台が付いたアンティークの食器棚を取り入れることです。

前者の天板の上を使う場合に対して作業スペースの面積はさほど広くはありませんが、お茶の準備をしたりするのには充分こと足りるかと思います。キッチンの広さやレイアウトを考えつつチョイスしてみてくださいね。

調味料をおしゃれに見せるなら、アンティークの壁掛け棚・卓上ガラスケース

料理のレパートリーが増えるごとに数を増していく調味料。きちんと整理するのはなかなか大変ですよね。さっと取り出せてかつおしゃれにしまえれば申し分無いところですが、そんな願いを叶えてくれるアンティークの棚・ラックをここで2種類ご紹介します。

アンティークの壁掛け棚

ひとつが壁に掛けるタイプのアンティークの棚。壁の空きスペースにさっと取り付けて、ごちゃつきがちな調味料をおしゃれにしまえます。

キッチン周りはもちろんのこと、頻繁に使う調味料をダイニングに置いておくのに活用するのもいいですね。

卓上ガラスケース

もうひとつが卓上に置けるような小ぶりのアンティークガラスケース。ガラスケースというと大ぶりなもののイメージが強いですが、このように調味料入れにもぴったりな小ぶりなサイズのものもあるんです。

カウンターなどに置いてみれば、ちょっとしたショップ気分も味わえる魅力的な空間が完成します。毎日のキッチンの風景をちょっと特別なものに変えてくれそうです。

リビングで使うアンティーク棚・ラック

お客様がいらっしゃることもあったりと、家の顔ともいえる重要スペースであるリビングルーム。そんな空間で使うアンティークの棚・ラックは、いつでも人を気兼ねなく呼べる助けをしてくれるような、きちんと整理整頓できる実用性と目を引くおしゃれさを兼ね備えた1台を選びたいものです。お家の印象を決める大切なアイテム、じっくり考えつつ絞り込んでいきましょう。

リビング使いは、見せるも隠すも可能なアンティークの棚が使い勝手よし

家族全員で過ごすリビングは、ものの数も、さらにはその出し入れ回数も多く何かと散らかりがち。まずはきちんとそれぞれの雑貨の居場所が作ってあげられる、収納スペースが充実したアンティークの棚・ラックを取り入れることが欠かせません。

また多少のごちゃつきもおおらかにサポートしてくれる、扉付きの収納棚を備えたものを選ぶとなお心強いです。けれど棚スペース全てに扉が付いているものを選んで全部見えない様に隠してしまったのでは、なんだか整い過ぎて冷たい印象にもなってしまうことも。

そこでリビング用のアンティークの棚・ラックを選ぶ際は、ものを飾って華やかに空間を見せてくれるオープンラックスペースと、中を隠せる扉スペースの両方を備えているタイプを選ぶのがおすすめです。

こうすれば目を楽しませてくれるおしゃれさも、整った印象も叶えられ、お客様がいらっしゃった時にも自信を持ってお迎えできる空間作りができますよ。

色々きちんとしまいたいを叶えてくれるアンティークサイドボード

リビングは色々な種類のものがあるので、多用な収納スペースを備えた棚やラックがあると便利だという点は先ほど触れた通りです。そんな視点から見た際におすすめのアンティークの棚が、アンティークのサイドボードです。

こちらはもともと食器や食料品を入れて、天板を配膳台として活用するダイニングやキッチン用の家具でしたが、その見栄えするデザインや様々な形の収納スペースから、リビング使いとして人気の高いアイテムです。

背の高さで2種類に分けることができますが、背の高いのっぽタイプは充実の収納スペースで、たっぷりおしゃれにしまえると人気。

一方の背の低いタイプは天板の高さが腰くらいなので、テレビ台やオーディオ台としても活用できると引っ張りだこなんです。

サイドボードはヨーロッパアンティーク以外にも特に北欧ヴィンテージに充実しているので、気になる方はこの2つのジャンルを重点的にチェックしてみてください。

個性を演出するならアンティークデンタルキャビネット(ケビント・メディカルキャビネット)

「せっかくアンティークを選ぶんだから、人に自慢できるような差が付く1台が欲しいな。」そんな風に思っている方におすすめなのがデンタルキャビネットというアンティークの棚です。

これはもともと病院や歯科医院などで、医薬品などをしまうのに使っていた収納家具。薬品瓶を入れるためのガラス面の多いガラスケースのようなタイプは特に「ケビント」と呼ばれます。

また他にも背が低めで施術器具を入れるのに適した引き出しなどの細かい収納スペースが充実したタイプも見られます。

木製と金属製と2つの素材があったり、ペイントを施したものがあったりと、デザインの選択肢が意外に広いのもアンティークデンタルキャビネットの魅力です。家庭用ではなかったからこそのニュアンスのある雰囲気で、お部屋を個性的に彩ってくれますので、きっとリビングの目を引くおしゃれなアクセントになってくれますよ。

雑貨・植物をディスプレイするアンティーク棚・ラック

せっかく気に入って取り入れた雑貨や植物があるのなら、しまい込むのはもったいないですよね。けれどいざディスプレイしようと思っても、うまくコーディネートするのはなかなか難しいもの。

そんな時はディスプレイに長けたアンティークの棚・ラックを選んでみてはいかがでしょうか。入れたり置いたりするだけで、アンティークならではの存在感と絶妙なデザインのおかげで、よりコレクションを引き立ててくれます。

そんなアンティークのディスプレイ用シェルフを選ぶ際には、見た目に加えて掃除しやすいかどうかもチェックしておきたいポイントです。

ディスプレイ用のアンティークの棚・ラックなら、取り出す頻度で扉の有無を決めるのがおすすめ

ディスプレイ用のアンティークの棚・ラックを選ぶ上で避けることができないのが、掃除がしやすいかどうか考えることです。

頻繁に使ったり取り出したりと動かす可能性があるのなら、ある程度ホコリはたまりにくくお手入れは楽かと思います。けれど飾りっぱなしという状況になる場合は、ホコリをガードしてくれる扉付きタイプの方が断然おすすめ。

特に並べたい雑貨や植物が小ぶりなものなら、ぜひ後者を検討していただきたいなと思います。

汚れをガードしてくれるアンティークガラス扉キャビネット・ガラスケース

先ほどお伝えしたように中にディスプレイするものをホコリから守りたい、という場合はガラス扉の付いたキャビネットがおすすめです。ガラス扉の付いたキャビネットはブックケースや本箱にもよく見られるデザインなので、気になる方はこちらものぞいてみると選択肢がより豊かになります。

他にもさらにガラス面の多いアンティークの「ガラスケース」も併せてチェックしたいアイテム。様々な方向から小物や植物を眺めることができるので、また趣の違ったディスプレイを楽しむことができますし、壁際に設置するだけで無く、お部屋の中央付近に置いてみたりと置き場所も色々楽しめます。

卓上使いできる小ぶりなサイズから大き目なものまでサイズバリエーションも豊富なので、サイズ感さえしっかり押さえれば無理なくお家にも取り入れることができますよ。

また、ガラスケースタイプは棚板がガラス板になっているものが多いので、軽やかな印象を演出できるという特徴もあります。

ちなみに、ガラスの棚板は繊細そうに見えますが、上に極端にものを詰めてものを置いたりしない限りは、重量で負荷が掛かって破損する心配もありません。本など幅広いものをしまって楽しめます。

ひとつひとつのアイテムの存在感が生きるアンティークマス目棚

掃除の手間は問わないという方にぜひ検討していただきたいのが、アンティークのマス目棚です。マス目棚は入れたものひとつひとつを引き立ててくれるので、小さな雑貨や植物を集めているという方に特に打って付け。

たくさん並べてもそれぞれの個性が埋もれてしまうということがありません。また収納スペースの区切りが細かくあることでメリハリが付くので、深く考えなくてもおしゃれな雰囲気でディスプレイが楽しめるのもポイントです。

置き型と壁掛けタイプがありますが、置き型の方がどっしりと安定感のある印象。壁掛けタイプの方はより軽やかな雰囲気のディスプレイを楽しめます。お好みでチョイスしてみてくださいね。

玄関で使うアンティーク棚・ラック

決して広く無い空間なのに何かとものが多くて散らかりがちな玄関。でも家に入ってすぐ目にするスペースですから、すっきり素敵にインテリアを整えておきたいものです。玄関に置くアンティークの棚・ラックの用途といえば靴の収納か、あるいは鍵などの小物類の収納が主ではないかと思います。どちらを選ぶ際も心掛けたいことは共通しています。

玄関用のアンティーク棚選びの鍵は「省スペース」と「きちんと感」

靴の収納、そして鍵などの小物類の収納といった玄関用のアンティークの棚・シェルフを選ぶ際に意識しておきたいのが、玄関を狭く見せないためにコンパクトで圧迫感があまり無い「省スペース」な作りであること、そして人目に触れても大丈夫なように「きちんと感」があることです。

圧迫感に関しては床面積の狭いものや、高さがあり過ぎないもの、あるいは床面積を取らない壁に設置するタイプのアンティークシェルフを選ぶことが助けになるかもしれません。

きちんと感に関しては規則的な形が連なり整った雰囲気を演出してくれるマス目棚のようなデザインや、他にも扉付きで中が見えない生活感が隠せるような作りのものをチョイスするといいかと思います。この2点に留意しながら、お気に入りのひとつを探してみてくださいね。

目を引くアンティークの靴箱ならパタパタ収納棚

アンティークの棚を靴箱として利用する場合、ぜひ目を留めていただきたいのがパタパタ収納棚というアンティークの棚です。聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらは昭和期に日本の公共施設などで靴箱として使われていた収納棚のこと。

上に持ち上げるようにして開く扉が印象的です。パタパタと言う名前通り、手を放せば勝手に、しかもゆっくりとさらに少し隙間を残して閉まる作りがユニーク。お子様がいらっしゃるお家でも指を挟む心配などが少なく安心して取り入れられますよ。

また木をふんだんに使った素朴なデザインなので、幅広いインテリアに取り入れやすいのもポイントです。

作りは収納スペースがマス目型に細かく分かれているもの、そして1段づつ収納がつながっているタイプが主流ですが、他にもオープンラックとパタパタ収納部分の両方を備えたリメイク品も見受けられます。

小物の収納ならさっと取り出せ便利なアンティークの壁掛け棚

鍵やちょっとした身だしなみの道具など、出掛ける際に持ち出したいアイテムをしまうのに、おすすめしたいのがアンティークの壁掛け棚です。壁掛け棚であれば玄関の場所を取りませんし、目線の位置などお好みの高さに固定できるので、自分に合った取り出しやすさを作り出せ便利。お出かけ前後はバタバタと慌てがちですから、こんな風に動きやすさも叶えてくれるアンティークシェルフは心強い限りですよね。

ガーデニングに取り入れるアンティーク棚・ラック

植物を飾る台として、アンティークの棚やラックをガーデニングに取り入れるのも素敵ですよね。アンティークの古びた質感は、植物の生き生きとした表情をより引き立ててくれます。そんなガーデニング使いのアンティークの棚は、設置前に「ひと手間」掛けるのがおすすめです。

アンティークの棚・ラックを長く屋外で愛用したいなら、自分で塗装するのがおすすめ

アンティークの棚やラックをガーデニングに使う際は、置き場所によって差はありますが多少は風雨にさらされることとなります。

室内使用と比べて圧倒的に環境が厳しく、家具が劣化しやすいのです。もちろんそんな野ざらしの環境で味わいを育てていくのも楽しみ方のひとつですが、傷みが早く進行して使えなくなってしまう恐れも否めません。

「せっかく買ったならあまり傷めずに使いたい。」「長く愛用したい。」という方はぜひ、アンティークの棚を使用前にあらかじめ塗装して塗膜を作り、汚れない様にカバーしてあげてください。

方法はペンキか保護塗料からお好みの塗料を選び塗るだけといたってシンプルです。使う前のこのちょっとしたひと手間が、後々に大きな差を生みますので、手を動かすのが好きな方はぜひチャレンジしてみてくださいね。

こなれた雰囲気を演出してくれるアンティーク脚立(ステップ)・踏み台

もとは別の用途だったアンティーク家具を収納棚として使いこなしていると、視点がユニークなおしゃれ上級者という印象を受けますよね。ガーデニングでもそんな目を引く家具選びをしてみれば、人に自慢したくなるお庭作りの大きな助けになってくれることと思います。例えばここでご紹介するアンティークの脚立や踏み台もそんなアイテムのひとつ。

段が多いアンティークの脚立は、鉢や雑貨などをたっぷりとディスプレイできますし、一方踏み台は高さが低い分視線をきゅっと集めてくれるので、お庭のフォーカルポイント作りにも持って来いのアイテムかと思います。どちらもアンティークの棚・ラックの中では比較的お手頃な価格なので、惜しみなく庭使いにできるのもポイントです。

グリーンの鮮やかな色味が映えるシャビーなアイアン製のアンティーク棚・ラック

錆びた味わいのあるアンティークのアイアンラックも、植物とは好相性です。

アンティークのアイアンラックはデザイン面で見ると、直線的で飾り気の無いシンプル系とエレガントな曲線模様を描くフェミニン系のものと2種類に分けられますが、残念ながらどちらもあまり数が多くありません。たまに「ワイヤーラック」や「キッチンワゴン」として似たものが取り扱われているので、探し漏れが無いようにこちらもチェックしてみるといいかと思います。

それでも見つけることができなかった場合は、現行のアンティーク風のラックも検討した方がいいかもしれません。

店舗什器に使うアンティーク棚・ラック

リラックスして過ごせるような落ち着いた雰囲気がありつつも、お店にいる特別感が感じられることがショップのインテリアには必要ではないでしょうか。アンティークの棚やラックはその味わいだけで適度なリラックス感を演出してくれますので、店舗什器用として選ぶ際に特に心に留めておきたいのが特別感の方。ぱっと目を引くインパクトある1台を選ぶのがおすすめです。

店舗だからこそ置ける大型サイズのアンティーク棚・ラックでおしゃれ感を演出

店舗什器として取り入れるアンティークの棚・ラックとしておすすめしたいのが、家庭では置けないような大型サイズのもの。存在感がしっかりあるので、インテリアをムードたっぷりに演出して「このお店だからこそ味わえる」そんな特別な雰囲気を醸し出してくれます。

ただしこのようなインパクトある大型サイズ、やはり店舗什器用に探している方が多いことから、すぐにオーナーが決まってしまう傾向にあります。お気に入りを見つけたら、タイミングを逃さず手に入れてしまうのがいいですよ。

たっぷり飾って圧巻の風景を作り出すアンティーク大型マス目棚

先ほどから何度かご紹介しているアンティークのマス目棚ですが、大型のものとなると存在感が桁違いですよね。仕切りがある分、商品を棚に一列に並べるよりもメリハリが出してくれるのが大きなメリットです。

きちんとどれも目に留まりお客様の目線をしっかりキャッチする、実力派の陳列棚として活躍してくれそうです。

またこのようにひとつの収納スペースにひとつのアイテムを入れるような仕切りの細かいものならば、取り出す際に隣のものが倒れたりしないので、さっと直感的に出し入れしやすいのも特徴。

効率よく動ける環境が重要なカフェなどの飲食店の備品入れとしても、重宝すること間違い無しです。

高級感と重厚感を醸し出すアンティーク大型サイドボード

重厚なデザインのアンティークサイドボードも、お家ではなかなか取り入れられないアイテムのひとつです。和洋問わず、大型のものは特注で作られたりと当時としても特別な存在なので、どれもしっかりとした作りと高級感ある佇まいが魅力です。

きっとお客様がふと日常の雑事を忘れられるような、ムードある空間を作ってくれますよ。

またサイドボードは前の章でもお話ししたように、大概見せるスペースと隠すスペースの両方を兼ね備えているのも特徴です。雑多で隠したいものもおしゃれで飾りたいものもこれひとつでしまえるので、家具をあれこれ置かずこれひとつで完結させることも可能。家具の数が減らせて、店舗空間をすっきり洗練された雰囲気に見せてくれる効果も期待できます。

洗面所で使うアンティーク棚・ラック

身ぎれいにする場である洗面所がおしゃれなら、毎日の生活もより張り合いが出そうですよね。また、昔のように鏡台などを置かないことが多い現代ですから、女性でも洗面所でメイクや身支度をする方も多いはず。

だからこそ、洗面所のインテリアもおしゃれなアンティークの棚・ラックを使って身支度する楽しみが増すように、妥協無く仕上げましょう。

アンティークの棚を洗面所使いするには、クリア塗装が必須

ご存知かもしれませんが、アンティーク家具であるか無いかに関わらず、木製家具は基本的にあまり水気には強くありません。

とは言っても洗面所に置けば、どうしても水気は付いてしまうもの。そこで洗面所に置くアンティークの棚・ラックには、水が家具の中に染み込むことを防ぐ「クリア塗装」を表面に施しているものを選ぶのがおすすめです。

もし手ごろな価格のアンティーク家具なのであれば、先ほどガーデニングで使う棚の箇所でお伝えしたように、自分で塗装し塗膜を作るのもいいかもしれません。あるいはアンティークショップによっては依頼すればクリア塗装をしてくれるところもあるので、気になる方は確認してみるといいですよ。

また、棚受け型のアンティークの壁付け棚など、木板の面積が狭いものはさほど心配する必要はありませんが、置き型のアンティークの棚は木部の面積が多い分、より水蒸気の影響を受けやすいです。

表面の劣化や家具の歪みなどを予防するためには、例えばお風呂の蒸気が当たるようなスペースには置かないのがおすすめです。

またアンティークの棚やラックの中には「突板」という手法を使って作られたものもあります。突板とは芯となる材の上に薄くスライスした木材を張る技法のこと。

木の板をそのまま使う無垢材と比べて歪みにくいなど利点もたくさんある技法ですが、残念ながら少し水気には弱いので、洗面台など特に湿気があたりやすい場所には置かないことをおすすめします。

突板の技法は北欧家具で特によく見られます。見た目では分かりにくいかと思うので、気になる方はお目当てのアンティークの棚・ラックが突板の手法を取っているかどうか、ショップに確認してみるのがおすすめです。

スペースを有効に活用できるアンティーク壁掛け棚・ラック

洗面所は家の中でも比較的手狭になりがちなスペース。その割に朝など家族が何人も入れ替わり立ち代わり訪れ混雑しやすいですから、できるだけスペースはすっきりと広めに保っておきたいものです。

それを踏まえてまず目を付けたいのが、アンティークの壁掛け棚やラックです。空いている壁スペースを使って設置できるので、洗面所の床面積を現状維持できることができお部屋を狭く感じさせにくいです。

さらによりすっきりと見せたいという方は、棚受け(ブラケット)型の壁付け棚をチョイスするのがおすすめ。使われている木材が棚板だけというミニマムな作りのおかげで、圧迫感をより軽減してくれます。

狭い場所にもすっと収まり置きやすいアンティークサイドキャビネット

先ほどアンティークの壁掛け棚を一押しとしてご紹介しましたが、壁掛け棚はさほど収納量が多く無いので、これだけでは洗面周りのあれこれがしまい切れ無いということもあるかもしれません。

そんな時はアンティークのサイドキャビネットに目を留めてみてはいかがでしょうか。

アンティークのサイドキャビネットは、横幅がコンパクトな作りをしている扉付きの棚です。ちょっとしたスペースに置ける、手頃なサイズが魅力。限られた空きスペースにアンティーク家具を置きたいなんてお考えの方にもおすすめです。

扉が付いているのでタオルなどホコリを避けたいものの収納家具としてもぴったりですし、また背の低いタイプを選べば天板の上に鏡を置いてプチドレッサーとして身支度に使ったりと、作業台代わりにも使えて重宝しますよ。

もっと自分ぴったりに!アンティーク棚・ラック「サイズオーダー」のススメ

アンティークの棚・ラックを取り入れる際に気に入ったデザインを見つけても「高さが体格に合わない」「置きたい場所に入らない」「必要な収納力をまかなうには大きさが足りない」など、サイズに関する悩みって出てくることもありますよね。

そんな時「サイズオーダー」をすれば、もしかしたらお目当てのアンティークシェルフをあきらめる必要は無いかもしれませんよ。アンティークの棚のサイズオーダーには2つの方法があります。

アンティークの棚・ラックをリサイズ

アンティークの棚やラックをアンティーク修理をしている工房でリサイズしてもらうというのもひとつの手です。ただし家具の実用性やデザイン性を損ねてしまうため、あまり大きな改修はできません。

手を加えられるのは主に高さ。脚のあるデザインのものであれば脚を切ったり、逆に足を取り付けて高さを出すこともできます。

アンティークの古材を使った棚・ラックをサイズオーダー

もうひとつの選択肢はアンティークの古材を使った棚やラックを注文作成してもらうことです。こちらは希望のサイズ通りに仕上げてもらえるので、よりあなたに合った1台を手に入れることができます。

目的のスペースにぴったりのアンティークの棚が欲しいという方には特におすすめです。また、アンティークの棚やラックの古い味わいには惹かれるけれど、実用面でどうしても不安があるなんていうアンティーク家具ビギナーさんにはこちらの方が無理なく取り入れられるかもしれませんね。

アンティークの建具を使ったりと古材を活用したアンティークの棚・ラックのサイズオーダーを承っているお店もあります。

アンティークの棚・ラックを使った用途別インテリアコーディネート18選

アンティークの棚やラックの代表的なデザインを見てきましたが、家具そのものだけを見ていても実際に使ったり置いたりするイメージは、なかなかわきにくいものですよね。

そこでこの章ではアンティークの棚・ラックを取り入れたインテリアコーディネートを「書類整理」「キッチン」「リビング」「雑貨のディスプレイ」「植物のディスプレイ」「店舗什器」の6つの使用シーン別に、一挙に18個ご紹介していきます。

イメージを膨らませ、どんなアンティークの棚やラックを買うか決めたり、コーディネート作りをする参考にしてみてくださいね。

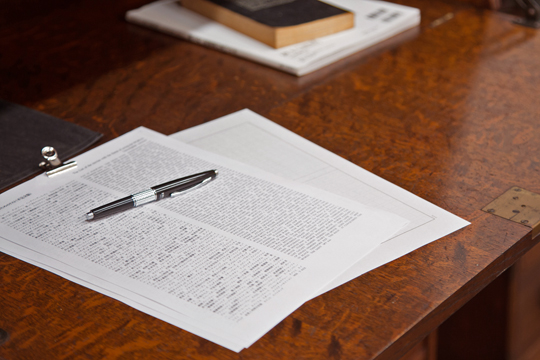

アンティークの棚・ラックを書類整理に使ったインテリアコーディネート

書類整理に便利なアンティークの棚・ラック類がいくつかあることは先ほどデザインの章でもお話しした通りですが、それぞれ見た目も使い勝手もかなり異なりますから、自分がどんな風に書類をしまいたいかしっかりとイメージを固めて選ぶことが、快適な空間作りの鍵となってきます。今回はそのヒントになるように、書類がたまりやすい場所の定番であるオフィスと書斎から、アンティークの書類入れを使ったインテリア実例をご紹介します。

アンティークの棚で書類のおしゃれな整理整頓を叶えた、オフィスコーディネート

まずはアンティーク家具をたっぷり取り入れたオフィス空間を見てみましょう。オフィスともなると、扱う書類の数も膨大ですから、このお部屋で書類の整理用にたっぷりとアンティークの棚・ラックを3つ取り入れています。

初めの2つはデスク横に置いたアンティークの引き出し付き書類ケース。おそらくもともと事務所などで使われていたであろうかっちりとした佇まいと、時を経ると共に生まれた丸く優しい印象のコントラストがたまりません。

引き出しで書類が隠れて整った印象になりますが、ネームプレートで探しやすさへの配慮もばっちり。ファイリングする感覚で書類を分類して整理しておけます。

3つ目が壁付けにして置いた大き目サイズのアンティークマス目棚。こちらのマス目棚は先ほどのネームプレート付き書類ケースには入れにくい、厚みのあるファイルを収納したりに、引き出しにはまとめ辛いちょっと種類の異なる書類を入れるのにも役立ちます。

こんな風に書類収納用のアンティークの棚も、どんな風に書類をしまえるか、異なる使い心地のものを複数取り入れることで、より書類が整って作業がはかどる空間作りにつながります。

足りない書類収納スペースをアンティーク小引き出しで確保した、上品な書斎部屋

このお部屋はガーリーをテーマにした書斎部屋です。

こちらの空間ではデスクでは無く大きなテーブルを取り入れて、作業スペースを広々と設けています。ただ、収納が天板下の引き出しだけなので、書類収納スペースは不足気味。現代ではこの場合、補足役としてサイドワゴンに目を付けるかと思いますが、残念ながらアンティークではあまり見られない家具です。

こんな時は小ぶりなアンティークの書類棚や今回のような小引き出しなどを足元に置いて、収納スペースを確保するのがおすすめ。段ごとに必要書類を種類別に分けられるので、しまうのも取り出すのにも便利ですし、十分サイドワゴン的に活躍してくれますよ。

また今回は、アンティークの書類棚の色味選びにもひと工夫。足元が小引き出しのせいで重い印象にならないよう、机と同系でありながら少し明るいブルーペイントのものを選んで、机と一体感がありつつも明るめの色味の働きで軽い印象になるよう配慮してみました。

このようにアンティークの書類棚の重さや圧迫感は、家具そのものの大きさだけでなく色味からも変えることができます。コーディネートの際に知っておくと空間の印象作りに役立つ便利なテクニックです。

アンティークのスタッキングブックケースでエレガントに書類を収納した、ワークスペース兼リビング

エレガントなスタッキングブックケースを主役に据えた、ワークスペース付きリビングです。今回のようにホームオフィスを設ける、しかもそこを仕事場として打ち合わせにも使うという場合は、空間にきちんとした雰囲気を演出することが欠かせませんよね。けれどその「きちんとした雰囲気」、作ろうと思ってもそう簡単では無いものです。

そんな時にアンティークのスタッキングブックケースの際立って凛とした雰囲気は大変便利。ひとつ取り入れるだけで、ぐんと引き締まったフォーマルな雰囲気の空間に仕上げてくれます。

この画像では本を入れていますが、もちろんスタッキングブックケース本来の使い道である書類収納に使うのも大変おすすめです。アンティークのスタッキングブックケースのエレガントでユニークなデザインに、初めての取引先の方とも会話が弾みそうな予感です。

また、このお部屋ではそんなアンティークスタッキングブックケースならではのキリリとした雰囲気を基調としつつも、打ち合わせが和やかに進むように、デスクでブルー、ソファでイエローなど少し明るい差し色を加えてコーディネートしてみました。

色味で遊んだ分どちらもクラシカルで重厚な雰囲気のものを選んで、きちんと感をキープしたのもポイントです。

アンティークの棚・ラックをキッチンに使ったインテリアコーディネート

キッチンに使う収納家具としてアンティークの棚をお探しの方はきっと多いと思います。キッチンはスペースが狭い傾向があり、また家事のために慌ただしく動く場所でもあることから、他の部屋以上にアンティークの棚のデザインや配置が、空間に大きな影響を与えます。そのため取り入れるアンティークシェルフも慎重に選びたいものです。

どんなデザインのものをどんな配置で置けばいいか、そのヒントとなる具体例をコーディネートから探してみましょう。

4つのアンティーク収納棚で快適に過ごせる、畳のある和風ダイニングキッチン

こちらのキッチンでは4つのアンティークの棚・ラックが使われています。まずは奥の壁沿いに置いた2つのアンティーク食器棚。

片方は増えがちな食器をたっぷりとしまうことができる、大きめサイズをチョイス。こちらは上部がガラス扉になっているので、お気に入りを見せつつしまえますし、またガラスの軽やかさで食器棚の高さからくる威圧感もやわらぎます。

また、隣には背の低い収納棚を設置しましたが、こんな風に壁際にアンティークの収納棚をいくつか置く場合、同じ高さで揃えずにあえて高低差を出せば、空間があまり狭く見えません。手狭になりがちなキッチンにぜひ取り入れたいテクニックです。

さらに背の高いアンティーク食器棚は薄い茶色を、背の低いアンティーク収納棚はオフホワイトと、どちらも存在感が軽くなる薄い色味を選んだのも、空間が広く見える秘訣です。

キッチンとダイニングの間には、オープンラックが特徴の背の低いアンティークシェルフを仕切りとして使いました。天板上はキッチン用途に使いつつも、棚面をリビング側に向けることでリビング収納棚としても活躍してくれます。

特に今回のように床座で使うダイニングの場合、ロータイプのアンティークの棚をこのように設置するレイアウトは、手を伸ばせばすぐにものが取れて大変便利です。

他にもダイニングの横にある図書館にあるような台形のアンティーク本棚も、ちゃぶ台に座ったままさっとものが取れるよう、手近な位置にレイアウトしています。床に座った時の動線もしっかり意識してアンティークの棚選び、配置決めをおこなったことで、床座ならではのゆったりした気分が存分に味わえる空間になりました。

アンティークの棚で作業スペースを充実させた、レトロなダイニングキッチン

こちらのコーディネートでまず目を引くのが、レトロなムード満点のアンティーク食器棚。

扉にはクリアガラスとダイヤガラス2種類の透過性の違うガラスが使われているので、見せたいお気に入りの食器はクリアガラス部分に、生活感を醸し出すような見せたくないものはダイヤガラス部分にと入れ分けることができます。

こんなアンティーク収納棚を選べば、キッチンの中がはっきりと見えるオープンキッチンでも安心ですよね。

また、今回ダイニングとのしきりとして脚付きの大きなアンティーク収納棚を設置。側に椅子を置いておけば大き目のデスクとしても使えるので、料理用の台としてはもちろんのこと、お母さんの趣味スペースとしても活躍してくれそうです。

食器棚の作業台を引き出せば、座ったままでふたつの作業台が使えてしまうので、リラックスしつつ料理などの家事を十分なスペースで快適におこなえます。立っているのが少し辛い、ご年配の方にも優しいアンティーク収納棚を使ったキッチンコーディネートです。

白とガラスを使ったアンティークの棚で広く見せる、こだわりのナチュラルダイニングキッチン

3つのアンティークガラス扉収納棚を取り入れたダイニングキッチンコーディネートです。こちらのお部屋はご覧のように、あまりスペースが広くありません。にも関わらず3つもアンティークの収納棚を取り入れて狭い感じがしない秘密は、収納棚の色味と素材、そしてサイズ選びにあります。

まずは白い壁に馴染むホワイトカラーをチョイスして、家具の圧迫感が少なくなるよう工夫。次にガラス面が多いものを選んで開放感を演出しています。

ちなみに今回取り入れたアンティークシェルフに使われているガラスは「気泡ガラス」という、その名の通り泡を含んだような作りのアンティークガラスです。クリアガラスのように高い透過性を持ちながらもあたたかな雰囲気で、ガラスを多用した際に感じやすいちょっと冷たい感じを柔らげてくれます。

会話が弾むような優しいムードに仕上げたいダイニングキッチンスペースにはぴったりのガラス収納棚です。

さらに大きなアンティークの収納棚に関しては奥行の狭いものを選んで、キッチンの導線の邪魔にならないよう配慮しています。ちなみに薄型アンティークシェルフはやはり現在同様に生活空間が広くなかった昔の日本で作られたアンティークものに比較的豊富に揃っています。探す際の参考にしてみてください。

アンティークの棚・ラックをリビングに使ったインテリアコーディネート

人目に付くリビングこそおしゃれなアンティークの棚やラックを取り入れて素敵に仕上げたいものですよね。またリビングは先ほどのキッチンなどと比べて空間が開けているので、レイアウトしやすくアンティークの棚の選択肢も比較的広いのが特徴。

様々なデザインのアンティークの棚を用途に合わせて取り入れて、おしゃれに実用的に仕上げていきましょう。

子ども用大人用のアンティーク収納棚を取り入れた、レトロリビング

お子さんがいるご家庭をイメージしたリビングスペースです。このお部屋では子ども用とおとな用2つのアンティーク収納棚を取り入れています。

まず子ども用としてアンティークのオープンラックのマス目棚を。子ども用の本やおもちゃはかわいらしいデザインのものも多いですから、このように見えるようにしまってお部屋のおしゃれなインテリアとして活用するのも素敵。

また、マス目型のアンティークシェルフはどこに何を入れるか一目瞭然で、出し入れもしやすいことから、お子さまの片付けの練習にも最適なアイテムです。

一方大人用の収納棚は、ガラス戸付きの戸棚をチョイス。お気に入りを見えるように入れておけば、育児に忙しい日々の中で目にする度に元気が出ますし、ホコリが防げて掃除がしやすいのも助かります。

他にも広いガラス面が無機質さを添えてくれ、適度な大人っぽさを演出してくれます。窓辺におくことで、ガラスのきらめきがより引き立ちナチュラルなインテリアにキリッとアクセントを添えてくれますよ。

どちらの収納棚も背の低いものを選ぶことで開放感を、さらにコーディネート全体で明るい木色と緑をキーカラーとすることであたたかな雰囲気を大切にし、大人も子供もすっきりとした気持ちで過ごせそうなナチュラルな印象に仕上げてみました。

素朴な和家具風のアンティーク収納棚を使った、レトロリビング

こちらは和の素朴な収納棚を取り入れたリビングコーディネートです。

まず壁にはアンティークの壁掛け棚を設置して、小さな酒器のコレクションを並べてみました。

かわいいものだからついつい集めてしまう小ぶりな食器類は、食器棚の中にしまってしまうと目に触れる機会もあまり巡ってきませんよね。でもそれって少しもったいない気もしませんか。

そんな時はこのようなアンティークの壁掛け棚が大活躍。並べてみればオブジェとしても立派に空間のポイントになりますし、何よりいつでもお気に入りを眺められて幸せな気分になります。

その下には和箪笥を彷彿とさせる収納棚が。扉には結霜ガラスが使われているのでレトロさも感じさせ、ほどよくモダンなアイテムです。

さらにお部屋の隅には扉のデザインが個性的なアンティークのレトロな「パタパタ収納棚」を取り入れてみました。

このように様々なサイズや形のアンティークシェルフを使ってコーディネートすると、お部屋にリズム感が生まれておしゃれな印象になります。素材感や色味など、どこかで同じ要素を感じられればちゃんと統一感は出るので、臆せずぜひ様々なデザインのアンティークの棚を組み合わせて楽しんでみてくださいね。

アンティークの大型収納棚が主役の、エレガントなリビングコーディネート

存在感のあるアンティークの収納棚にさらに重厚なチェスターフィールドのソファを添えて、シックで大人っぽい空間に仕上げたリビングです。洋風のリビングコーディネート術で、洗礼された印象を醸し出すテクニックのひとつが左右対称、シンメトリーにものを配置し空間作りすることです。けれど全て対で揃えるのはなかなか大変なもの。

そこでそんな雰囲気に近づける技のひとつが、大きなアンティーク収納棚をお部屋の壁の真ん中にどんと置くこと。存在感のあるサイズ感のおかげでインテリアがシンメトリーな見た目に近づき、お部屋がぐっと洗練された印象になるんです。

さらにこのお部屋のように黒など落ち着いた色味のアンティークシェルフを選べば、より高級感あるムードを作れます。ただ、大きさもあってしかも色味も濃いアンティークの棚を選ぶと、お部屋に圧迫感を与えてしまうこともありますよね。

もう少し軽やかに仕上げたい場合は、白など淡い色味に棚の内側がペイントされたもの、あるいはインナークロスが張られたものをチョイスするのがおすすめですよ。

アンティークの棚・ラックを雑貨のディスプレイに使ったインテリアコーディネート

気に入ってこつこつ集めた雑貨類。せっかくならおしゃれにディスプレイしてあげたいところですよね。ここではアンティークの棚を使って雑貨の魅力を引き出すことに成功したコーディネートをご紹介します。どんなアンティークの棚を使っているかだけでなく、どんな風にディスプレイをしているかにも注目しつつ見進めてみましょう。

アンティークの幅広収納棚でディスプレイを楽しむ、家族のリビング

雑貨を飾るアンティークの棚選びの基本のポイントは、雑貨が目立つようデザインがシンプルなものを選ぶこと。このお部屋に取り入れた本棚も、そんなポイントを満たした存在です。

今回は本を並べつつ雑貨も織り交ぜてディスプレイしてみました。コレクションだけで飾るのももちろん素敵ですが、こんな風に実用的なものと併せて置いてみれば雑貨のかわいらしさもより引き立ちますよね。

また、アンティークのディスプレイラックのサイズ選びに関してですが、ディスプレイ用の棚は中のものがよく見えるよう手前にものを置くことから、実はあまり奥行は必要ありません。

ですから入れるものの大きさに合わせて奥行コンパクトなものを選べば、このコーディネートで使っているような横幅が広く存在感のあるアンティークシェルフも、お部屋に無理無く取り入れられます。ディスプレイ用のアンティークシェルフを選ぶ際のヒントにしてくださいね。

さらに、このお部屋ではディスプレイを引き立たせるために工夫を施しています。まずお部屋の家具をところどころ淡い色のペイント家具にして、アンティークのディスプレイラックが目立つようにコーディネート。さらにディスプレイラック上の空いた壁スペースにもデコレーションを施し、目を引くよう配慮しています。

アンティークのガラスケースを使って印象的にディスプレイした、ノスタルジックなリビング

こちらのお部屋ではディスプレイのためにアンティークのガラスケースを取り入れています。

さすが見せるに特化したアンティークのガラスケース。食器類なども入れてみれば、素敵なオブジェに見えてくるから不思議です。またガラスケースは雑貨類を引き立ててくれるだけで無く、その硬質さがインテリアの引き締め役としても優秀です。

凛とした雰囲気の空間を作りたい時など、木製家具の中に取り入れれば大変効果的です。

ただ、アンティークのガラスケースはもともと中のものに目を引きつけるための収納棚ですから、少しインテリアからは浮きやすい存在です。お家の家具として取り入れるのであれば、あまり悪目立ちするのも困りもの。

それを避けるためには、他の家具と色味をできるだけ合わせることを心掛けるのがおすすめです。そうすることでガラスケースも、お部屋の中に自然な雰囲気でまとまってくれますよ。

北欧ヴィンテージのラックでアクセントを加えた、和のリビングダイニング

北欧家具を和室に取り入れたちょっと珍しいコーディネートです。シンプルな和の空間は、昔は床の間に四季折々のディスプレイをすることによって、彩りを添え楽しまれていたものです。

今回はそんな床の間に変わるディスプレイスペースをイメージして、ルームディバイダーというアンティークラックを取り入れてみました。

ルームディバイダーはたくさん雑貨を飾るというよりも、ゆったりとものを配置することでおしゃれさを発揮するアンティークの棚。その「間」を生かしたディスプレイを楽しむ様も、床の間と共通するところがあるのか、このように和室とも相性がいいんです。

また、このお部屋ではこのアンティークのルームディバイダーの両面から使える特性を生かして、家族で過ごすリビングと客間にも使うオフィシャルスペースを分けるのにも活用しています。

飾った雑貨やお花が、開放感はキープしつつも丸見えにならない絶妙な塩梅で空間を仕切ってくれます。ディスプレイするもの自体がこれほど実用的に活躍してくれるのは、アンティークのルームディバイダーならでは。雑貨の配置でガラリと空間の印象を変えられ、アレンジも楽しくなりそうです。

アンティークの棚・ラックを植物のディスプレイに使ったインテリアコーディネート

お部屋の中でなかなか居場所が確保しにくい植物も、アンティークの棚でスペースを確保してあげれば、より魅力的に輝きます。

もちろんアンティークの棚を取り入れるだけで無く、おしゃれに見せるにはディスプレイの仕方にもちょっとしたポイントが。キーワードは「変化をつけること」。どういうことか、さっそくチェックしてみましょう。

アンティークのマス目棚で小さな植物も素敵にディスプレイ、ジャンクなリビングダイニング

植物とジャンクなインテリアの組み合わせは、最近ではひとつの定番スタイルになりましたよね。鉄脚などを使った重厚感ある家具とたくさんの植物を合わせると、インパクトあるおしゃれな雰囲気の空間に仕上がります。

けれどたくさん植物を取り入れようとすると、置き場所の確保が大変。特に多肉植物など小ぶりなものが多くなると、なおさらです。

そんな時はこのお部屋のようにアンティークのマス目棚を活用してみてはいかがでしょう。

ひとつひとつマス目スペースに収めてあげれば、スッキリとした印象になりますし、細かい仕切りのおかげで個々の植物の造形をしっかりと楽しむことができます。

さらに他のちょっと大きさの異なる植物たちは、隣に取り付けた木箱に収めたり、床に置いたり、スツールやベンチを活用するなどして様々な位置でディスプレイ。こんな風に色々な高さに植物を配置することを意識してあげると、リズム感が生まれて、よりおしゃれさが高まります。

アンティーク風のアイアンディスプレイラックでカッコよく植物を飾った、ビンテージテイストなリビング

先ほどのコーディネートのように植物を際立たせて飾るのもいいですが、生活道具の中に植物を馴染ませるように置いてみるのも素敵ですよね。このお部屋では大きなアイアンラックを2つ取り入れて、植物と生活用品を織り交ぜてたっぷりと飾ってみました。

植物と相性抜群のアイアン製のアンティークの棚に目をつけている方も多いかと思いますが、実はアンティークのアイアンラックはあまり数が多くなく、探すのが少し大変。そこで今回はアンティーク風のアイアンラックを使ってみました。

こちらは棚板には古材、枠には新しく作成したアンティーク調のアイアンフレームを使うなど、新旧の素材が融合したアイテムです。アンティークのラックのように完全な1点ものでは無いので、複数台を取り入れることも可能。

このように2台を並べてシンメトリーに置くなど、大胆なインテリアに挑戦することができるのも、アンティーク風ラックを使うメリットです。

さらに、こちらのお部屋でもやはり変化をつけて植物をディスプレイすることを心掛けています。

オーディオの上に置いたり、両方の棚で段違いになるように植物を配するなど、高低差をつけることに始まり、木箱やワイヤーバスケットに植物をまとめてみたりと、単調な印象にならないよう工夫。こうすることで目に楽しい印象になり、植物の魅力が引き立ちますよ。

白いアンティークラックで植物のグリーンを引き立てる、ナチュラルカントリー風ダイニング

植物が引き立つようスッキリと仕上げた、そんなダイニングスペースのご紹介です。植物は壁際に設置した大きなアンティークのアイアンラックを中心に、お部屋全体にちりばめています。

このアイアンラックは下に向かって奥行が増す台形型が特徴で、植物のディスプレイに立体感を添えてくれます。

さらに他の部屋同様に変化を付けることをより意識するならば、植物を入れる容器もこのお部屋のように鉢やガラスコップ他にもマグカップなど様々なものを使えるといいですね。

また、今回はアンティークのアイアンラックや食器棚など白いアンティーク家具をメインにチョイスし、他はナチュラルな木の色を使うに留めることで、コーディネートの色味をぎゅっと少なく。植物の生き生きとしたグリーンカラーを存分に楽しめるコーディネートに仕上げました。

まるで白いキャンパスのような空間に、植物の鮮やかな緑色がよく映えます。

アンティークの棚・ラックを店舗什器に使ったインテリアコーディネート

お客さまの心に残る印象的な空間作りがマストなショップのコーディネート。雰囲気たっぷりのアンティークの棚・ラックは店舗什器としておしゃれな店内作りを大いにサポートしてくれます。けれど自宅使いと異なり売上にも結びつく大切なアイテムということもあり、選ぶにはどうしても慎重になってしまいますよね。

そこでここではどんなアンティークシェルフをどんな風に店舗什器として使えばいいかのヒントになるように、店舗の主役としてアンティークの棚を取り入れて、素敵な雰囲気を作り出すことに成功したコーディネート例をご紹介します。

特大アンティークマス目棚の存在感が光る、レトロカフェのインテリア

こちらはレトロムードなカフェをテーマにしたコーディネートです。店内には2つの存在感ある大型のアンティークマス目棚を取り入れています。ひとつは壁際に置いてカップの収納に活用。

このように収納スペースが細かく別れたマス目棚にそれぞれしまえば、食器同士をぶつける心配が無いので取り出しやすさ抜群。

カップも見つけやすいのでスムーズにお客さまの対応も進みます。また、その見やすさを生かして、お客さまに「どのカップがお好きですか」なんて、使う食器を選んでもらうのも楽しいかもしれませんね。

もうひとつのアンティークマス目棚はシンクの前に置いて雑誌や本などの収納に活用。マス目の高さもしっかりあるので雑誌類もらくらくしまえます。シンクの目隠しとしても活躍してくれるので、整った印象を演出してくれるのもうれしいですよね。

また、このお店ではふたつの大きなアンティークマス目棚を近くに取り入れることで、空間の中心がしっかりと定まるよう配慮しています。こうすることで店舗内に安定感が出てぐっと落ち着いた印象になるので、お客さまもリラックスしやすくなります。

マス目棚以外にもアンティークのアイアンラックを収納兼ディスプレイ用の棚として取り入れていますが、このアンティークのマス目で作った「お店の中心」を乱すことが無いように、背板も無く細身のフレームの存在感が軽いものをチョイスしていますよ。

アンティークのディスプレイラックで魅せる、アクセサリーショップのインテリア

ジュエリーなど細かな品物を扱うショップでは、どんな風にその小さな存在を引き立てるかが重要問題ですよね。

そんな時は多様な種類のアンティーク収納棚を取り入れディスプレイに変化を付けると、注意が個々のアイテムに向きやすくなり、見落とし無くお客さまの視線をきちんと捉えることができます。

また、今回のようにアクセサリーに限らず様々な小物を扱う場合、種類ごとに見つけやすくしまうことも大切。このお店ではアンティークの収納棚の種類を増やすことで、そんな探しやすさにもこだわっています。

例えば2つのガラスケースには特に注目してもらいたい、ちょっと贅沢な作りのアクセサリーを。

さらに壁掛け棚には生活の彩りとして取り入れてもらいたい、きらびやかなカップ類を入れるなどアンティークの収納棚ごとにざっくりとテーマを分けて並べています。こうすると目を引くだけでなくぐっと見やすさが増しますよね。

なお、このお店ではコーディネート全体を、ジュエリーの存在感を殺さないよう落ち着いた茶色でまとめつつ、ジュエリーショップらしいきらびやかな雰囲気作りも心掛けています。そのためのテクニックは2つ。

ますはガラスケースなどガラスを使ったアンティーク収納棚を積極的に取り入れること。もうひとつは収納棚の上にさらにアンティークのガラスケースを置いたり、壁掛け棚を使ったりと、ディスプレイに高さを出すことです。華やかさ感じる店舗作りをしたい際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

清潔感あるアンティークの棚が活躍する、ほっこりかわいいパン屋さんのインテリア

こちらはパン屋さんをイメージしたコーディネートです。

まず目を引くのがパンを並べるお店の主役として取り入れた、アンティークのガラスケースでしょうか。

こんな風にトレーを活用して陳列すれば、アンティークの収納棚でも食品を入れて安心して使用できます。アンティークならではのムードたっぷりの佇まいで、お客さんに選ぶ楽しみを感じさせてくれること間違い無しです。

さらにジャムやお茶などちょっとしたパンのお供の陳列棚としては、収納スペースが充実したアンティークのデンタルキャビネットをチョイス。

シンプルながらも多彩な収納スペースのおかげで目を引くので、店舗什器としてもぴったりです。アンティークデンタルキャビネットの医療用ならではのクリーンな雰囲気がパン屋さんという食品を扱う空間によくマッチしています。

どちらのアンティーク収納棚も色味は白にしてより、食品を扱うお店では欠かせない清潔なムードを大切にしつつも、アンティークの収納棚ならではのあたたかさが手作りのパンのぬくもりを引き立ててくれる、そんな素敵な空間に仕上がりました。

アンティークの棚・ラックの人気色別インテリアコーディネート6選

アンティークの棚やラックは形はもちろんのこと、色味でもずいぶんと印象が変わりますよね。この章ではそんな色の付いたアンティークの棚やラックを取り入れたコーディネートを、アンティークの棚の色味別にご紹介していきたいと思います。どんな色味の棚・ラックを取り入れるか、どんなコーディネートをするかの参考にしてみてくださいね。

ホワイト(白)のアンティーク棚・ラックを取り入れたお部屋

白はペイントカラーの中でも定番の色味ですよね。清潔感があって万人受けするため、挑戦しやすいのが特徴。また日本の住居の壁色のほとんどが白であることから、ホワイトカラーのアンティークの棚やラックをそこに合わせることで、家具の圧迫感が軽減されてお部屋を広く見せられる効果も期待できます。

ホワイトのアンティークラックで広さを演出した、爽やかなリビングダイニング

レトロな飴色家具を基調としたインテリアに、アクセントとしてホワイトカラーのアンティーク棚・ラックを取り入れたコーディネートです。

大きめの食器棚や壁掛け収納棚など、片面の壁際に置くアンティークラックを白でまとめることで、お部屋を広く見せられるよう工夫しています。

けれど他の飴色家具とはっきりと色味が違い、また片側をホワイトカラーでまとめたことで、一歩間違えるとちょっと分離した感じも受けてしまいます。

そこで空間の真ん中付近に位置するダイニングチェアの中にあえてひとつ白い色味のものを混ぜ、さらにはラグもオフホワイトカラーに。飴色と白の2色がお部屋の中で自然に馴染むようコーディネートしています。

白いフランスアンティークの棚で大人かわいく、クラシカルなダイニング

このお部屋に取り入れたホワイトラックは、フランスのアンティークもの。白い色味だとフランスデザインの棚らしいロマンチックなディテールがより引き立ちますよね。

けれどそんなフェミニンな白とロマンチックデザインの組み合わせに、取り入れるとインテリアが甘くなり過ぎるんじゃないかと、ちょっと身構えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時はお部屋の真ん中に置く家具を落ち着いた色味にして、空間を引き締めるテクニックを使ってみてはいかがでしょう。お部屋の中心が締まることで、周りの家具の存在感がいい意味で緩和されて、フェミニンな雰囲気もそこまで気にならなくなるはずです。

今回は中央のダイニングセットに濃い色味のものを選んでこの技を実践してみましたよ。

ブラウンのアンティーク棚・ラックを取り入れたお部屋

家具の定番色でもあるブラウン。本来の木の色味そのままのブラウンだけを見ても、色味が色々ありますよね。アンティークのラックは経てきた環境が様々なので、その茶色の多様さは計り知れません。そんな奥深いブラウンカラーのアンティークの棚やラックは、どんな茶色のものを選ぶかで、全く異なった雰囲気の空間作りをすることができます。

シックなブラウンカラーのアンティーク収納棚を使って重厚に仕上げた、上質な書斎スペース

こちらは濃い茶色をメインカラーにコーディネートした書斎スペースです。全てのアンティーク家具を濃い茶色で統一することで端正で集中できる、落ち着いた印象に仕上げています。

今回取り入れたアンティークの棚・ラックはちょっと珍しい大きめサイズの壁掛け棚と、壁際に置いたデンタルキャビネット。どちらもどっしりとした作りのものを選んで空間にさらに重厚な印象を添えてみました。

ただしこれだけ濃い茶色で色味を揃えてしまうと、お部屋が重すぎる印象にもなりかねないので、どこかで「抜け」を作ってあげるのが、バランスのとれた空間作りにはおすすめです。

このお部屋ではそんな「抜け」をガラスを使うことで演出。まずはデンタルキャビネット、そしてドアやガラス引き戸など建具でも積極的に取り入れています。こんな風に重厚感の中にふっと息をつけるような「抜け」を添えることで、集中もリラックスもできる快適な空間作りができますよ。

レトロな飴色のアンティーク収納棚の魅力が詰まった、ほっこりナチュラルなダイニング

こちらの空間は先ほどとは打って変わって、黄身がかった明るめの茶色でコーディネートをまとめています。この優しい色合いのアンティークの収納棚は全て昭和期に作られた、いわゆる「レトロ家具」。

その飾らない独特のノスタルジックなブラウンカラーは、飴色とも称されファンも多いですよね。素朴な質感と相まって、ほっと落ち着く空間を演出してくれます。

こんな魅力的な飴色のアンティークシェルフをたくさん取り入れた分、単調な感じにならないように心掛けたのが「ガラス」と「差し色」。レトロ家具の代名詞でもあるレトロガラスを使った棚を積極的に取り入れて、目に楽しいように。

そして、インテリアのポイントになるように、差し色を緑と決めて、雑貨や照明で取り入れています。緑は今回たっぷりコーディネートに使った飴色家具と同じ黄色を帯びた色味なので、目を引きつつも空間にしっくりと馴染んでくれます。

水色のアンティーク棚・ラックを取り入れたお部屋

ある時はお部屋をクールに、またある時はお部屋をかわいらしく見せてくれる、振れ幅の大きさが魅力の水色のアンティークの棚・ラック。フェミニンにもユニセックスにもコーディネートできるので、ご家族がいらっしゃる空間でも無理なく取り入れられるのもうれしい特徴です。

飴色レトロ家具にアンティーク収納棚のブルーでアクセントを効かせた、カジュアルなダイニング

このお部屋では飴色のレトロ家具を使った空間に、水色のアンティーク収納棚2つでアクセントを加えています。

ひとつ目が存在感のある大きめのアンティーク食器棚。くすんだ色味のものを選ぶことでポップ過ぎない落ち着いた印象に。

またこちらはシャビーペイントで下地の木の色味が透けているので、他の飴色家具ともまとまりよくコーディネートできます。

もうひとつが窓際にあるワイヤーラック。こちらはワゴンに昔パン屋さんで使われていた古い飴色の木製トレーを入れて収納することで、使いやすくなるだけで無く、空間の中で他の家具の色味から浮かないよう工夫しているんです。

このように茶色の家具を基調とした空間の中に水色のアンティークシェルフを置く際は、地の茶色がのぞくようなシャビーなペイントのものをチョイスしたり、茶色のアイテムを近くに置くと、水色が浮かずナチュラルに馴染み、コーディネートしやすくなりますよ。

水色のフランスアンティークの棚を使った、シックなリビングコーディネート

アンティークの大きな水色の収納棚を主役に据えたシックなコーディネートです。

こちらの収納棚はフランスアンティークならではのロマンチックな作りですが、くすんだブルーカラーなので取り入れやすいのが特徴です。

もちろんフェミニンな雰囲気でコーディネートしてガーリーなインテリアを満喫するのも素敵ですが、今回は甘くなり過ぎないようひと工夫して、よりきりりとしたムードに仕上げてみました。

まず大型で存在感がある家具であるソファは、同じ寒色系でかつくすんだグリーンのアンティークものをチョイス。このように彩度の低い色味のアンティーク家具をいくつか取り入れることで、ぐっと大人っぽくなりますよね。

ただこのように彩度の低い色味でアンティーク家具を揃えると、少し空間が沈んだ印象になりやすいです。そこでこのお部屋では三面鏡などの鏡でキラリと光るゴールドを取り入れて、全体のバランスを取っています。

仕上げに中央にはアンティークのトランクを活用したセンターテーブルを置いて、かっこいい要素もプラス。ガーリーでありながらも、シックでカッコよさもある。女性の多面性を表現したような素敵な空間になりました。

アンティークの棚・ラックをDIYしてみよう!方法を丁寧にご紹介

アンティークの棚やラックをDIYしてみたいという方も多いかと思います。確かに自分でひと手間掛ければ愛着もさらに増すというもの。ここではそんなアンティークの棚のDIY方法を丁寧にご紹介していきたいと思います。初心者さんも大歓迎、アンティーク家具専門店だからこそお伝えできるコツを余すことなくご紹介していきますよ。

アンティークの棚・ラックをDIYする方法には「壁付けのアンティークラックを取り付ける。」そして「いちから木材を使ってアンティーク風の棚を作る。」のふたつがあります。それぞれ順番に説明していきますね。

壁付けのアンティークの棚・ラック(ウォールシェルフ)の取り付け方法

空間をショップみたいにオシャレに見せてくれるアンティークの壁付け棚。けれど購入後の設置はどうすればいいのか、ひとりでちゃんとできるのか不安に思われるかもしれませんね。

そこでこの項ではアンティークの壁掛け棚、そして棚受けを使ったいわゆるブラケット型のアンティークの壁付け棚の2種類に関して、その取り付け方をご紹介していこうと思います。

壁掛け型のアンティークの棚

基本的にアンティークの壁掛け棚は、壁面への固定金具がすでに付いており、さらに取り付け用のネジも付属した状態で手元に到着します。早速ドライバーで取り付けに取り掛かれるかと思いきや、ちょっと待って!実は設置したい箇所の壁の材質によっては、別パーツの準備が必要だったりと、取り付けの流れが大きく変わってくるんです。

- 取り付け方法を左右する壁の種類とは

普段目にすることが無い壁紙の下の材質ですが、先ほどもお伝えしたように、希望の付け位置がどんな種類の素材を使っているか把握することは、アンティークの壁掛け棚を設置するために欠かせない工程です。

代表的な壁の種類をここでさっとご紹介しておきますね。

石膏ボード

日本の現代の住宅の約8割で壁紙の下に使われていると言われているのが、この石膏ボードです。石膏ボードは実はしっかりとネジが固定できないことから、直接アンティークのウォールシェルフを取り付けることは難しいのです。

このように設置したい壁面部分が石膏ボードの場合の対処法は2つ。

ひとつは壁紙の下に潜んだ木製の柱(下地材)を探し当て、付け位置をそこに変えてネジで固定すること。この際「下地センサー」という機械を使うと、どのように下地が走っているのか把握することができ便利です。

もうひとつが石膏ボードに「アンカー」というものを使ってネジを固定できる土台を作ることです。アンカーにはカベロック・石膏くぎなど複数の種類があり、それぞれ固定方法や耐えられる重みが異なったり、ドリルで下穴を開ける必要があるなど特徴が異なりますので、目的のアンティークの棚に合わせて選んでみてください。

木材

比較的築年数の経った一軒家などでは壁に石膏ボードでは無くベニヤ板が使われていることもあります。この場合はアンティークの棚を付属のネジで、お好きな位置に直接固定することが可能です。

一軒屋などでは上記の2種類のどちらかが壁に使われていることがほとんどですが、ちょっと厄介なのが鉄筋コンクリート作りのマンション。壁の構造の種類がより多様になります。

コンクリートに直接壁紙を貼っているタイプ

こちらはその名の通り、コンクリートに直接壁紙を貼ったり色を塗って仕上げているパターンですね。この場合はコンクリート用のアンカーで土台を整えることで、ネジを使ってアンティークの壁掛け棚を設置することが可能です。

LGS

LGSとは鉄骨の一種で、LGSを組み合わせ壁の下地を作っている場合もあります。このタイプは「軽天ビス」という専用のネジを使えば、アンティークの壁付けシェルフを固定することができます。

石膏ボードをコンクリートに貼り付けたタイプ

これは石膏ボードをコンクリートに直接GLボンドというもので貼り付けているタイプです。このGLボンドにはアンカーやネジが使えないことから、残念ながらこのタイプにはアンティークの壁掛け棚の設置は難しそうです。

- 壁の種類の確認方法

壁の種類をご紹介してきましたが、どれが自宅に使われているか把握している方は多くは無いと思います。

そんな時壁の種類を確認する簡単な方法が、画びょうなどの針で刺すこと。この時白い粉などが付着してきた場合は下地が石膏ボード、刺さらなければコンクリート、そして刺さっても何も付いてこないようであればベニヤ板などの木材だと考えられます。確認専用の針も売っているので、そちらを活用するのもおすすめです。

より詳細に確認したい、ご紹介したような作業をするのが負担だという場合は、施工時の担当だった工務店さんやハウスメーカーさんなどに問い合わせるといいかと思います。

- 実際にアンティークの壁掛け棚を取り付けてみよう

アンカーを使うなど場合によっては工程が増えることもありますが、ここではビスで直接アンティークの棚を壁に取り付ける、最もベーシックな場合の手順をご紹介します。

まずは平行になるようアンティークの棚の付け位置を決めていきます。この際に目視でもいいのですが水平器があると便利。

100均ショップでも購入可能なので手軽に手に入れることができます。付け位置を決めたらビスを打ち込む壁位置に鉛筆などで印を付けます。

準備が整ったら、ドライバーを使ってアンティークの棚を取り付けていきます。この際、電動ドライバーがあると手軽さが段違いです。ホームセンターなどでレンタルすることもできるので、ぜひ検討してみてくださいね。

ビスの付け位置はひと角につきビス2本分設けられていることがほとんどですが、まず4方1本づつ、下の付け位置を埋めるようにビスを留めていきます。

4本のビスを使って仮留めができたら、手で揺らすなど耐久性を確かめましょう。しっかり留まっていればこの仮留めの時点でも、アンティークの棚が動くことは無いはずです。

それを確認した上で残りのビスを付け本留めしてあげると、ぐっと安定感が増します。

棚受け(ブラケット)型のアンティークの棚・ラック

すっきりとした存在感が魅力の棚受け型は、構造がシンプルだからこそ耐久性を確保するため取り付けは念入りにおこないたいもの。正しい取り付け方をここでしっかりと押さえておきましょう。

- 取り付け方

基本的には壁掛けタイプと取り付け手順は同じです。壁の素材のチェック法からネジの留め方など、そちらを参考にしていただければと思います。

先ほどと大きく異なるのが、天板と棚受けを固定する作業があるということです。棚受けと天板を取り付け前に固定してしまう、あるいは棚受けを壁に取り付けた後に天板を固定する、どちらでも問題はありません。ただし天板のサイズが大きく重量がある場合は、取り付け前に固定してしまうとその重みのせいで作業に手間取ることもあるので、少し注意が必要です。

- アンティークの棚板はどこで入手すれば?

アンティークの棚受けにはアンティークの棚板を合わせたいという方は、きっと多いと思います。本当はアンティークの棚受けを扱っているショップで一緒にアンティークの棚板が手に入ると便利なのですが、なかなかそうもいかないのが実情。

というのもアンティークの棚板になりそうないわゆる「古材」は、家具のリペア用に確保しておきたいという理由から、アンティークショップでは棚板としては手放さないことがほとんどなんです。

アンティークな棚板を手に入れるには、自分で古い材木を探して棚板にするか、あるいは新しい材をアンティーク風にシャビーに加工したものを買う、または自分で新材をシャビーな棚板に加工するという3つの手段のいずれかを取ることになります。なお自分で古材を探す場合は古材ジャパン、WOODPROなどのネットショップを活用してみるのも、手軽でおすすめです。

自分でイチからアンティークの棚・ラックをDIYしてみよう

今回は3×3の9マスの収納スペースがあるマス目棚の作り方をご紹介したいと思います。お好みで扉を付けてパタパタ収納棚風にするのも素敵ですよ。それでは材料から手順まで順番にご紹介していきますね。

なお今回の収納棚は工具類がすべて揃っている場合、古材を使ってDIYすると6万円前後、ホームセンターでよく見かけるパイン集成材の新材で製作すると3万円前後で作ることができます。予算に合わせてお好みの木材選びをしていただければと思います。

アンティークの棚・ラック作りに必要な材料

- まずは基本の木材と金具

(出来上がり寸法は高さ:786mm 幅:681mm 奥行:320mmを想定しています)

・天板 786×320×18mm 1枚

天板は強度を考えて厚さ18mm以上のものを選んでください。

・側板 657×320×16mm 2枚

天板、背板以外は厚さ16mm前後の板を選んでください。

・棚板(縦) 633×320×16mm 2枚

・ 棚板(横)と棚底 738×320×16mm 3枚

収納スペース数を増やしたい場合などは棚板の枚数を増やし、適宜調整してください

・ 背板 786×681×3mm 1枚

背板の無いマス目棚を作る方場合、こちらは無くて大丈夫です

・扉 193×228×16mm 9枚

扉を付けたい方はこちらの扉用の木材もご準備ください。数カ所だけ扉を付けてオープンスペースも兼ね備えたデザインにするのも素敵です。最大9枚の扉が付けられます。

なお木材の準備のため扉のおおよそのサイズをここでお伝えしていますが、扉1枚1枚の切り出し自体は他のパーツより少し遅れて、本体が組み上がった後に行うのがおすすめ。実際の出来上がり寸法に合わせて切り出すことでぐっとフィット感が出て、よりクオリティ高く仕上がります。

上記のサイズが切り出せるよう、余裕を持たせて少し大きめの木材を準備してください。

強度を保つために、材は指定したより厚いものを選ぶということは徹底しましょう。ちなみに今回は背板以外は厚さ24mmのものを使っているので、木材の厚みが完成時の印象にどんな影響を与えるか画像を参考にしていただければと思います。

また、木材は種類が豊富なのでお好みや予算に応じて選び分けるといいかと思います。例えばアンティークらしい雰囲気を出すなら古材がしっくりきますが、少し古材は値が張りますので、予算オーバーという方は新しい木材をアンティーク風に加工してもいいですし、目立つ部分だけ古材を使いあとは合板で仕上げるという合わせ技もあります。

・蝶番 18個(扉1枚に付き2個)と取っ手9個(扉1枚に付き1個)

扉を付けるなら、固定用の蝶番も準備してください。 強度を考えてある程度厚みがあり、幅が30mm前後あるものを選ぶのがおすすめです。使い込むほどに味わいが増す真鍮製がアンティークらしい見た目を追求するならおすすめですが、こちらはちょっと高価なのがネック。

制作費を抑えたい場合はより安いアンティーク風に加工された蝶番なども検討してみるといいかもしれません。

- はっきりした色味を付けたいならペンキ

- 水性ペンキ(室内用)

お好みの色でペイントすればアンティークな棚の印象もガラリと変わり楽しいですよね。室内用のペンキは選択肢豊富ですが、油性のものよりも匂いが少なく速乾性があるなど扱いやすさも優れている水性のペンキを選ぶのがおすすめです。

- 木目を生かした仕上がりにしたいなら着色・ワックス

- ワシン ポアーステイン(着色剤)

- ブライワックス(ワックス剤)

- 塗装用ハケ

- ワックス塗布用のウエス(不要な布)

着色剤はペンキと比べて木目を生かした仕上がりになるのが特徴です。色移りを防ぐために最後はワックスで膜を作って仕上げます。ワックスは無色の他にも色付きも何種類かありますから、好みのものを選んでみてください。

- 小ぶりな工具類

- 木ダボドリル(ダボ穴開け用8mm)

- ドライバードリルのドリル刃とドライバー

- マスキングテープ

- 鉛筆

- メジャー

- マイナスドライバー

- 金槌

- ノコギリ(大・小あると作業がしやすいです)

- 接着剤(木工用ボンド)

- 木ダボ(長さ20mm・太さ8mm) 約80本

ダボとはビスの頭を隠すための材。見栄えが格段によくなるので準備するのがおすすめです。

- スリムビス(長さ60mm・20~30mm 各約80本)

ビスは必ずスリム型を選んでください。太いビスだと木が割れてしまう恐れがあります。

短いビスは棚板の補強用です。今回はアンティークらしく仕上げるため、錆びた釘やミニビスも用意しました。

- マイナスビス(長さ16mm) 約72本(扉1枚に付き8本)

アンティークの棚にはマイナスビスが使われている場合が多いこと、ご存知でしたか。よりアンティークらしい雰囲気を出すため、目に入りやすい扉の蝶番の固定に使用するため準備しています。もちろん現在主流のプラスビスでも代用できますよ。

- カンナ

- ヤスリ

- 不要な毛布など

作業中に家具を傷つけないよう、家具の下に敷いて作業するのにあると便利です。

木ネジやクギの頭を隠したり、木の節を埋めるために使います。

- さしがね

- 直定規

- あると便利なちょっと大型の工具

- 卓上丸ノコ、丸ノコ

丸ノコが無ければノコギリで代用できます。この2つがあっても大きな木材のカットは大変なので、木材パーツは、ホームセンターなど希望のサイズにカットしてくれるショップで切り出してもらい購入するのがおすすめです。

- ドライバードリル

- ランダムスライサー

画像にはありませんが、上記の他にランダムサンダーもあれば便利です。ランダムスライサーは木材の表面をなめらかにしたり、面取りをするために使う工具です。ヤスリでの代用も可能です。

アンティーク棚のDIY手順

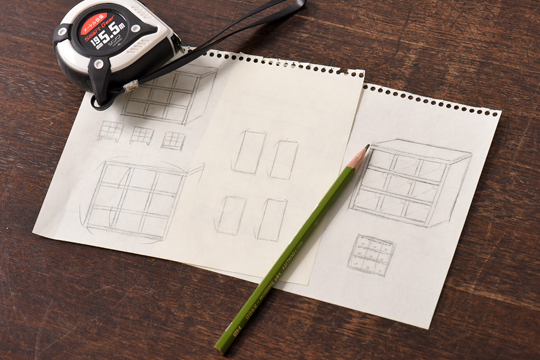

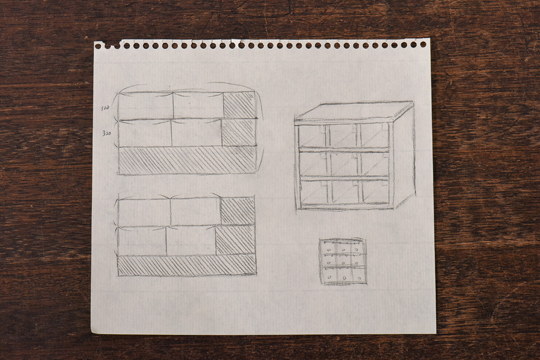

- 棚のサイズを決めて木材の切り出し方を決定

当初お伝えしたようにでき上がり寸法高さ:786mm 幅:681mm 奥行:320mmの9マスマス目棚を想定して木材サイズをご紹介していますが、設置する場所、入れるものの大きさなどを考慮してサイズの微調整が必要な場合は、ここで再度見直しておきましょう。切り出しやすいよう大きめの木材の準備をお願いしていたと思うので、多少のサイズ変更は問題無くできるはずです。でき上がった際に誤差が生じても安心なように、この時少し余裕を持ったサイズ決めをするといいですよ。

サイズが正式に決まったら寸法をメモ。さらに次の切り出し作業がスムーズになるよう、木材からどのように材を切り出すかの図面を起こしておきます。

それでは先ほど材料の項でお伝えした木材や工具類を準備して、作業に取り掛かります。

- 木材に印を付けて切り出す

切り出し方が決まったら、木材にカットする線、そしてスリムビスやダボを入れるための穴あけの位置などを鉛筆で書き込みます。直定規やさしがね、メジャーなどを使いながら正確におこなっていきましょう。

カットや穴あけ位置は、棚板の厚みやご希望の棚板の数に合わせて適宜調整してみてください。ビスを打つ位置は、フチから20mmの箇所に、間隔は100mmごとが目安です。画像も参考にしつつ進めてみてくださいね

印付けできたら丸ノコやノコギリなどでカットします。

- 穴あけ位置に下穴を開ける

木材のカットが済んだら、先ほど付けた印をもとに、スリムビスやダボを入れるための下穴を開けます。ダボ穴は8mmのキリで、スリムビス用の細い穴はドライバードリルなどを使って開けるといいですよ。

- 「ほぞ」と「ほぞ穴」を作る

「ほぞ」と「ほぞ穴」は板材を組み合わせるために作る突起とそれを受ける穴のこと。今回はアンティークな収納棚の棚板をマス目状に接合するためにこの仕組みを利用します。棚板が組み合う箇所を、板の厚みに合わせてカットします。

カットして組み合わせると、こんな風にきれいなマス目状に仕上がるイメージです。

きれいにほぞが組み合わさるには、ちょっとしたコツが必要です。まず、下書きに基づいて長辺をカット。この時、縦横の棚板がしっかりと組み合わさるよう、板の中心よりも気持ち大きめに切るのがポイントです。

続いて短辺を切りますが、これが普通に切ろうとするとなかなか大変。そこで、下の画像に示した点の部分にドライバードリルなどで穴を開けてみましょう。

ここを金づちなどで叩くと簡単に切り離すことができますよ。

- 背板以外のパーツを組み立てる

それでは用意できた背板以外のパーツを組み立てていきましょう。棚板をほぞを利用してマス目状に組んだ後、それを中心として天板・棚底・側板の下穴を開けた箇所と、棚板の接合部をスリムビスで固定していきます。

これで大枠は完成しましたが、さらに強度を補強するため棚板が交差している箇所に、棚板の両側から短いスリムビス(もしくはミニビス)を打ちます。見栄えよく仕上げるため、スリムビスの頭は深く打ち込み、粘土で穴を塞ぐのがポイントです。

- 目に付く部分はダボを打ちカバー

このままだとビスの頭がのぞいたままなので、棚の側面や天板といった目に付く部分は、ビスの上から長めのダボを打ち込みます。

打ち込み終わったら、板面に合わせてダボの余分な部分を切り落とします。着色すると全体と馴染んでより自然に仕上がるので安心してくださいね。

- 表面を美しく整える

仕上げとして表面をサンダーやサンドペーパーで磨き、好みで角を丸くする「面取り」をします。よりアンティーク風に仕上げたい場合は、ここでわざと大きく面取りをしたり、木の表面を釘などを使い傷付け味わいを作り出しておきましょう。

- 必要に応じて扉を作成

収納棚に扉が必要な場合は、ここで組み上がった棚に合わせて採寸し扉を切り出して準備しましょう。

もちろん扉は本体の他のパーツと同時進行でカットする方が効率的ではありますが、作業に慣れていない場合は、図面通りの寸法にでき上がらない場合がほとんど。このように本体が完成した後、実際のサイズを測りつつ扉を製作する方がクオリティ高く仕上がるのです。

それぞれの収納スペースに合わせてしっかりと大きさの調整を行い、どこに取り付ける扉か忘れないよう印を付けておきましょう。

扉にも必要であれば面取りやアンティーク加工をしておきます。

- 収納棚のすべてのパーツを着色

本体、そして必要に応じて準備した背板、扉など全てのパーツに着色していきましょう。ペイントや着色・ワックス、お好みで仕上げ方を選んでくださいね。アンティーク風に色を付けたい時は、わざとペイントに擦れやムラを出したり、着色後にヤスリをかけたりしてみるといいです。

なお着色のタイミングは、もちろん木材の切り出しが終わった組み立て前でも構いません。ただ、今回はダボなどの細かい部分にもきれいに色を乗せたかったので、組み立てが終わってから色を付けました。この方法はアンティーク風の擦れたシャビーペイントに挑戦したい場合にも有効。家具全体でバランスを見つつ加工できるので、より見栄えよく仕上がります。

逆に小物をしまうマス目が細かい収納棚などを作る場合は、切り出しが終わった段階でペイントしてしまった方が、細かい部分もきれいに色が付きますよ。

背板も扉も無いマス目収納棚を作るのであれば、ここで完成です。お疲れ様でした!

- 扉を取り付ける準備をする

扉が必要な場合は、着色が乾いたこのタイミングで取り付けをおこないます。まずは扉に蝶番取り付け用の下穴を開け、蝶番をマイナスビスで固定します。この時すべての扉で同じ位置に蝶番を取り付けできると見た目もぐっと洗練されますよね。

そんな時の味方が画像の右上にある「治具(じぐ)」と呼ばれる固定器具。端材などで簡単にできるのでぜひ試してみてくださいね。

蝶番の取り付けが終わったら、続けて取っ手も固定します。これで扉の取り付け準備は完了です。

- 背板を取り付けて収納棚はほぼ完成

それでは作業も大詰め、収納棚にお好みで背板を取り付けます。強度を高めるため、釘と接着剤の2つで背板をしっかりと固定していきますよ。

まずは、釘を打つ場所が分かりやすいように、本体に背板を合わせつつ釘を打つ位置に印を付けておきます。その後、本体の接合部に接着剤を塗り背板を接着。さらに釘でしっかりと固定します。

扉が不要なら、これでマス目収納棚はでき上がりです。お疲れ様でした!扉を付けるなら、もう少し頑張りましょう!

- 扉を取り付ける

扉が必要な方は、扉を本体に取り付けます。

この時、扉と本体の間に布や厚紙などを挟んで固定すると、隙間が均一になり、実際に使用する際の扉の開閉がスムーズになる効果が。ぜひお試しください。

- 拭きあげて、ついに収納棚の完成!

最後の仕上げとして、扉のビスや蝶番、取っ手などをワックスで拭き上げましょう。これで完成です。お疲れ様でした!

アンティーク棚・ラックの気になる「ニオイ」対策法を伝授

様々なものを収納するアンティークの棚ですから、古い家具ならではの「ニオイ」がどうしても心配になりますよね。このニオイの原因は主に前のオーナーさんが使われた際に染み付いた生活臭。全てのアンティークシェルフに付いている訳ではないのですが、確かにこういったニオイがするものもありますね。

けれどお目当てのアンティークの棚がこういったニオイを帯びていても、大丈夫。ちゃんと効果的な解決方法があるんです。それはずばり風を通すこと。

なんだか拍子抜けしてしまったかもしれませんが、多くのアンティーク家具を扱ってきた当社で最も効果があると実感している対処法なんです。よりパワフルにニオイを飛ばすなら、おすすめは扇風機を当てること。ニオイの程度に応じて1週間など長いスパンで気長に当て続けてみてください。

ちまたには重曹や牛乳を使ったものなど、様々な消臭方法が紹介されていますが、正直あまり効果は感じられないと思います。まずは実力派のこちらの方法をぜひお試しください。

最後に

アンティークの棚に関して情報盛りだくさんでお届けしてきましたが、いかがでしたか。あなたが本当に欲しいアンティークの棚・ラックが絞り込めたでしょうか。

アンティーク収納棚はたくさん種類があるからこそ、目的にあったあなたにぴったりのひとつが選べた時、愛着も高まりますし、何より生活をぐっと快適に素敵にしてくれます。

長い記事でしたから頭に入り切らないこともあったかもしれませんが、ぜひ何度か読み返してみて多方面からじっくりと「あなたにぴったりのアンティークの棚はどんなものか」考えていただければと思います。

あなたにとって「これ!」と思えるアンティークの収納棚との出会いの、お役に立てればうれしいです。

・商品総数3万点以上!

・商品総数3万点以上!