関西水屋箪笥とは、関西地方で使われてきた水屋箪笥のことを指します。水屋箪笥とは現代で言うところの食器棚のようなものであり、特に関西で生産された水屋箪笥を関西水屋箪笥と呼びます。

関西水屋箪笥の特徴

関西水屋箪笥の特徴は、贅沢なデザインと重厚感です。引き戸に舞良戸を使用したり、透かし彫りを施したりと、職人の技を感じるデザインが目を惹きます。また、太い框組み(かまちぐみ)が使われるのも特徴の一つで、どっしりとした重厚感で和モダンな雰囲気にぴったりです。現在のインテリアにもすんなりと溶け込む美しさが魅力的です。

素材・装飾など

関西水屋箪笥は、桧や欅などをメインの素材として使用しています。引き戸の装飾には、舞良戸や縦格子、透かし彫りなど様々なデザインを見ることができます。

「水屋箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

関西水屋箪笥の種類

関西水屋箪笥のサイズ感はかなり幅が広く、3尺のものから大きいものだと9尺のものまであります。全体的にみると5~6尺のものが多く、堂々とした佇まいで存在感があるのが特徴的です。

関西水屋箪笥の歴史

水屋箪笥は関西が発祥とされ、江戸時代に誕生したとされます。

そもそも水屋とは、茶の湯で使う台所のような小部屋のことを言いますが、その意味が水を扱う場所、つまり台所というとらえ方に変わっていきました。つまり水屋箪笥は台所で使う箪笥という意味になり、現代で言うところの食器棚を指します。

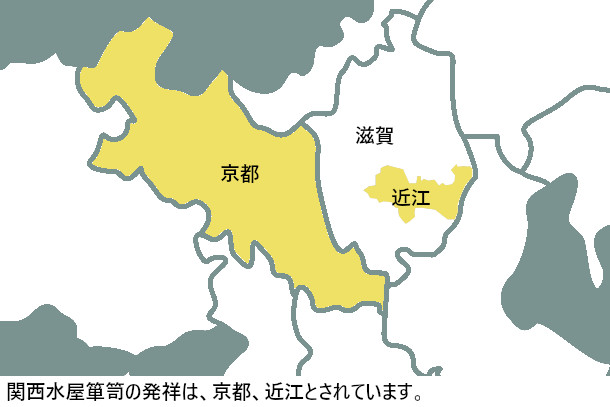

関西の中でも主な産地は京都や近江で、贅を尽くしたデザインのものを多く見ることができます。

関西水屋箪笥と関東水屋箪笥の違い

関西水屋箪笥と関東水屋箪笥にはどのような違いがあるのでしょうか。

関西の水屋箪笥は、富の象徴として扱われていたため全体に大きく、華やかなデザインのものが好まれています。透かし彫りや縦格子などの細やかな技術が光る意匠で、豪華な職人技をたっぷりと詰め込んでいるのが特徴です。

それに対し、関東水屋箪笥は関西から遅れて広まり、一般家庭にも取り入れられたためシンプルで素朴なデザインのものが多い傾向があります。

「関東水屋箪笥」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。