漆器(しっき)とは、木や竹などの素材に漆(うるし)を塗り重ねて作られる工芸品を指します。漆は、ウルシの木から採取された樹液を加工したものです。漆は防水性や防腐性、殺菌効果に優れ、古くから塗料や接着剤として使われてきました。

漆器はアジア圏を中心に作られ、時代や国籍、産地によってさまざまな種類の漆器が編み出されました。光沢感となめらかな手触り、美しい装飾が魅力です。

漆器の特徴

漆器は、光沢や滑らかな手触りが特徴です。漆は乾燥すると、硬化して強い膜を形成する性質を持っています。耐水性・耐久性・防腐性に優れるため、日常使いの食器から調度品まで広く重宝されてきました。

漆器の優れている点は、実用性だけではありません。高い装飾性も特徴的です。金や銀の粉を使った蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)など、緻密な装飾が施されています。これらの装飾は熟練の職人が担い、現在も各産地で伝統技術として受け継がれています。

漆器の歴史

本項では、漆器の歴史を紹介します。

起源は縄文~弥生時代

漆器の歴史は古く、縄文時代には漆塗りの技術が存在していたことがわかっています。縄文時代の遺跡・鳥浜貝塚(福井県若狭町)からは、赤い漆塗りの櫛やウルシの木片が発見されました。漆塗りの技術は、中国から伝来したとされる説と日本で発祥した説との2つがあります。弥生時代には農工具や漁具にも使われるようになり、用途が多様化しました。

芸術性が向上した飛鳥・奈良・平安時代

漆の装飾技術が向上したのは、飛鳥・奈良・平安時代のことです。飛鳥・奈良時代には仏教が伝来し、漆が芸術的な役割を果たします。寺院や仏像、仏具などの装飾に漆が使われました。

平安時代には装飾性がさらに向上し、漆塗りと金箔を組み合わせた華やかな装飾が編み出されます。貴族たちの調度品や献上品には、美しい装飾が施された漆器が用いられました。

技術性が進化した鎌倉・室町・安土桃山時代

鎌倉時代になると、漆器製作の分業化が進みます。螺鈿(らでん)や蒔絵(まきえ)の技術が向上したのもこの頃です。室町時代末期から安土桃山時代になると、調度品として海外に輸出されました。

国の文化として栄えた江戸時代

江戸時代には鎖国の影響もあり、漆器は日本で独自の進化を遂げていきます。硯箱や刀剣など、実用的なものから芸術の域に達する工芸品も生まれました。

当時、漆は日本中で採れたため、各藩が漆器作りを奨励します。結果として青森の津軽塗、岩手の秀衡塗、石川県の輪島塗など、各地に特色ある漆器が登場しました。

また漆器作りが全国的に拡大し、庶民にも茶碗や箸、膳といった日用使いの漆器が広く普及したのもこの頃です。

世界にアピールした明治・大正・昭和時代

明治維新後は、欧米諸国へ輸出品され漆器が世界に広まります。実用性と芸術性を兼ね備えた日本の漆器は、国際的にも評価されるようになりました。戦後は「モノづくり大国日本」のもと、漆器の生産量は拡大し続け、ピークである1990年ごろまで成長が続いたのでした。

現在では生活様式の変化もあり、漆器の需要は低迷しています。しかしながら、優れた性質をもっていること、日本を象徴する伝統工芸品であることから、今もなお国内問わず愛されてやみません。調度品や贈答品などのハレの日を彩る道具として活躍しています。

漆器ができるまで

本項では、漆器の基本的な作り方を紹介します。産地によって作り方や技法は異なりますが、以下のような流れが一般的です。

1:素地作り

木をロクロで削るなどして漆器の原型となる素地を作ります。

2:下地処理

漆を染み込みやすく、かつ強度を出すために素地を削ったり、麻などの布類を被せたりします。

3:中塗り

下地が乾いたら中塗りをおこないます。繰り返し塗り重ねることで、漆は厚くなり強度が増します。

4:上塗り

最後の仕上げに、上塗りをおこないます。中塗りと同様、何度も塗り重ねていく作業です。

漆が乾いたら全体を研磨していきます。

5:装飾

最後に蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)などの装飾をおこない、完成です。

装飾の種類

漆器といえば、その息をのむほど美しい装飾が魅力です。本項では、漆器に用いられる装飾を紹介します。

蒔絵(まきえ)

蒔絵(まきえ)は、乾いた漆塗りの素地の上に漆で絵柄を描き、乾かない内に上から金粉を蒔(ま)いて模様を描く日本独自の技法です。

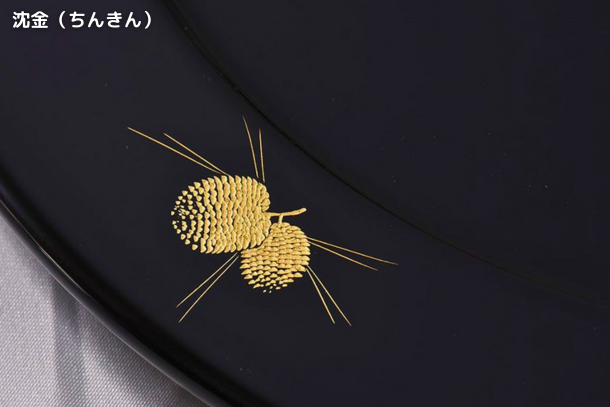

沈金(ちんきん)

沈金(ちんきん)は、刃物で素地に絵柄を彫り込み、金箔や銀箔、金粉や銀粉などを漆で接着させる技法です。

螺鈿(らでん)

螺鈿(らでん)とは、貝を使った装飾の技法です。漆に彫りこみを入れ、絵柄の形に切り抜いた貝をはめ込みます。貝の種類には、主にアワビ貝やヤコウ貝が使われます。

漆の塗り方の種類

漆の塗り方にも種類があり、大きく分けて2つの手法があります。

色と艶を表現する「朱塗り・黒塗り」

漆を何度も重ねていくことで漆が完全に下地を覆う技法です。不透明となるため、漆が持つ色艶を楽しめます。

塗りと拭き取りを繰り返す「拭き漆」

重ね塗りをせず、拭き取り作業を繰り返す方法です。半透明に仕上げるため、素地の木目を見せるときに使われます。

日本三大漆器

日本には「日本三大漆器」と呼ばれる、3つの漆器産地があります。漆器の中でも特に優れた技術と伝統を誇り、世界的に名高い特産地です。

本項では、それぞれの特徴と歴史を紹介します。

輪島塗・山中塗(石川県)

輪島塗

輪島塗は、石川県輪島市で生産されています。蒔絵や沈金といった華麗な装飾が特徴です。堅牢な下地が特色で、高い耐久性と美しさを誇ります。約600年前にはじまり、江戸時代に加賀藩の支援のもと一大産地にのぼりつめました。

山中塗

山中塗は、石川県加賀市の山中温泉地域で作られる漆器です。挽物を得意とし「木地の山中」と称されています。細かな彫刻や優美な曲線が施された美しいデザインが特徴です。約400年前の安土桃山時代にはじまり、江戸時代に全国へ広まりました。

紀州塗(和歌山県)

紀州塗は、和歌山県海南市の黒江地区を中心に生産される漆器です。シンプルな見た目と丈夫な作り、手に取りやすい価格であることから「実用の器」として庶民から親しまれました。室町時代にはじまり、江戸時代になると一大産地として栄えた歴史があります。

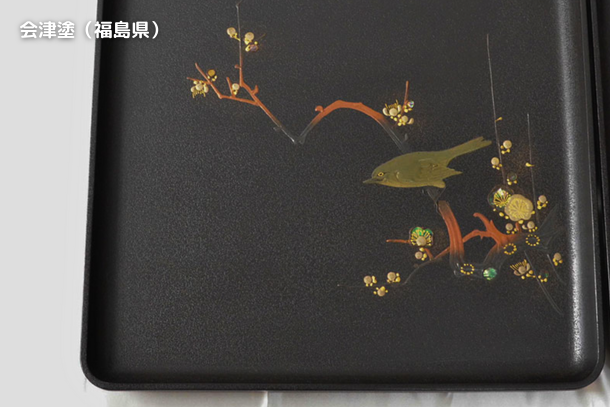

会津塗(福島県)

会津塗は、福島県会津地方で作られる漆器です。縁起の良い蒔絵や華やかな金粉装飾が特徴です。室町時代にはじまり、江戸時代には会津・徳川家の保護のもと、技術が発展しました。

家具の漆塗りについては、以下で解説しています。こちらもぜひご覧ください。