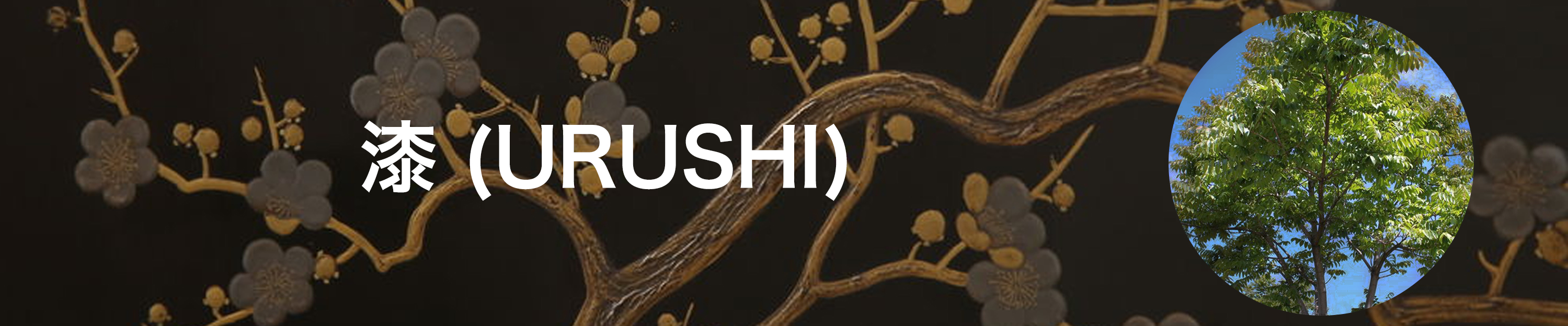

漆とは、ウルシ科ウルシ属の落葉広葉樹であるウルシの木から採取される樹液のことです。

木は10〜20年かけて育ち、その1本の木から採取できる樹液の量はわずか200gほど。

その樹液は塗料や接着剤として、工芸品や美術品をはじめ建物・家具・食器・楽器など様々な場で活用され、日本文化や人々の生活を支えてきました。

漆で塗り上げられた肌はしっとりと味わい深い色味となり、輝くほど美しい光沢に包まれます。

漆や漆器は海外で「ジャパン」とも呼ばれ、漆塗りはまさに世界に誇る日本の伝統工芸です。

日本・中国・朝鮮・東南アジアと広く分布しており、日本と中国で採れるウルシの木は、美しい光沢や頑丈さといった漆の特性のもととなる「ウルシオール」という成分を主としていますが、その他の産地では主成分が異なります。

ウルシオールが多く含まれている国産の漆は最良と言われながらも、生産率の低下により入手しづらい高級品となり、現状ではほとんどが中国からの輸入で成り立っています。

ウルシの木の樹液だけを使用している「本漆」の他に「合成漆」「カシュー漆」「ウレタン漆」といった本漆に似せて作ったものも存在し、漆塗りの家具を購入する際には確認しておきたい所ですね。

漆塗りの種類

一つの漆塗り家具が出来上がるまでには細かく分業化された工程があり、それぞれ専門の職人が携わっています。

その職人の高い技術が紡ぎ合っていくことで上質な家具はつくられていきます。

グレードや用途の違いで様々な漆塗りの種類が存在しますが、ここではよく使われる主な技法について見ていきましょう!

花塗 (塗り立て漆)

油を含ませた漆を刷毛で塗り、そのまま乾燥させて仕上げる技法です。

油の効果により、研磨を行わずとも塗るだけで光沢や艶が生まれます。

拭き漆 (摺り漆)

採取した原液(荒味漆)から異物を取り除いたものを生漆(キウルシ)といい、それを布などで木地に摺り込んで乾燥させる、この作業を何度も繰り返すことで木目の風合いを活かしながら美しい艶を出すことができる技法です。

呂色塗

漆塗りでは下塗り→中塗り→上塗りという工程がありますが、上塗りの更なる仕上げとして、生漆を精製してできた「透漆」を塗っては研磨するという作業を繰り返す技法のことをいいます。手間はかかりますがその分鏡面のような端正で深い光沢を出すことができます。

木地呂塗

呂色塗りと作業は同じですが、全ての工程に透漆を使用します。

透明感のある飴色をした透漆を何度も塗り重ね、透けて見える木目を際立たせる技法。

そのため栃や欅といった木目の美しい木地が使用されることが多いです。

加飾

漆芸の技法に「加飾」というものがあります。

漆の接着剤としての性質を利用して金粉や貝などを用いた装飾を施す技法のことで、その芸術性の高い見事な加飾法の数や種類は多岐に渡ります。

代表的な加飾法として、漆で絵柄や文様を描き 金粉・銀粉・色粉などを撒いて完成させる「蒔絵」、真珠のような光沢を放つ貝殻の内側を薄く切って装飾した「螺鈿」、文様に沿って彫られた部分に金箔や金粉などを埋めて絵柄を表現する「沈金」などが挙げられます。

他にも「彫漆」「平文」「漆絵」「箔絵」「卵殻」‥など技法の数はここでは紹介しきれないほどたくさんあります。

有名な漆家具の種類

家具に用いられる漆塗りの種類は数多くありますが、中でも有名な3種類についてご紹介していきます!

輪島塗

石川県輪島市でつくられています。

輪島の地でしか採れない良質な粉を下地に使用することで、強度の高い堅牢な性質となります。

また蒔絵や沈金などを用いた優美な装飾も特徴的で、100以上の工程を経てつくり上げられる逸品です。

会津漆

福島県会津地方でつくられています。

江戸時代から続く伝統的な工芸品。多彩な技法で描かれた縁起の良い絵柄が魅力で、中でも金属箔の微細な粉末(消粉)を使用した「消粉蒔絵」が有名です。

紀州漆器

和歌山県海南市の黒江地区を中心にしてつくられているため、別名「黒江塗り」とも呼ばれています。

江戸時代の頃から庶民の生活に寄り添ったシンプルで実用性のある逸品を世に送り出してきました。

黒漆の上に朱漆を塗った「根来塗」が有名で、素材や加飾などその時代のニーズに応えて進化し続けています。

漆の魅力

艶やかな光沢

漆を塗った表面の艶はとても美しく、かつて大航海時代に日本へ訪れたヨーロッパ人はその魅力に惹かれ自国へ持ち帰ったほど。

漆器は日本にとって貴重な輸出品となりました。フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットにも愛されていたとか。

美しい艶と一言で言ってしまえばそれまでですが、鏡面のように目の前のもの全てが写り込むような強い艶、落ち着きがあり柔らかな印象の艶、木目の風合いを活かした上品な艶など漆の美しさは様々です。

このような違いは、前述したように使用する漆の種類や仕上げの技法によって生み出されるもので、それぞれの持ち味を見比べてみるのも楽しいですね。

また漆と聞けば朱色や黒色がイメージしやすいかもしれませんが、朱と黒の間のようなうるみ色・ベージュ色・黄色・青色・緑色・紫色・橙色なども存在します。

塗料・塗装の進化と共に開発されたカラフルなものは「色漆」と呼ばれ、その豊富な色味は明るくて華やかな雰囲気を作り出してくれます。

さらに漆は時が経つと共に硬化し透明になっていくため、光沢の輝きは年々増して味わいを深めていきます。こうした経年変化を楽しめることも大きな魅力ですね。

強靭な塗膜

美しく仕上げるだけでなく、漆の塗膜は様々なことから家具を守ります。

例えば防虫・防腐・防水効果があり、酸やアルカリに強く、アルコール・王水・フッ化水素など刺激の強い物が相手でも平気です。

家具に塗ることで家具そのものの強度を向上させ長持ちさせることができる極めて優れた塗料といえます。

お手入れも簡単で、漆の苦手な紫外線を避け、綿などの優しい素材で乾拭きするだけです。汚れを落としたい時には水拭きをした後に乾拭きをします。

日頃のお手入れが手軽にできることは、長年家具を使用するにあたって重要なポイントとなりますね。

漆でつくられた家具のご紹介

漆を使ったアンティーク家具

漆は縄文時代前期から活用されていたと考えられており、時代物の家具も多く残っています。

日常生活で欠かせない机や椅子、そして江戸時代後半から普及していった箪笥などにも漆塗りが施され、すでに確立していた多様な加飾法によって実用性を超えた芸術品ともいえる作品が登場していきました。

当時は全国的に漆が採れたためその地域特有の技法が生まれ、その伝統技術は今も大切に受け継がれています。

漆を使ったヴィンテージ家具

1926年に始まった「民藝運動」により、無名の職人が生み出す漆器を含んだ日用品に美を見出そうとする動きが広まっていきました。

「漆の神様」とも呼ばれた松田権六が漆芸の世界では初の人間国宝に認定され、漆芸は更なる盛り上がりを見せます。

漆を使った現代の家具

華やかな見た目で縁起物としても重宝される漆塗りですが、贈答品としても人気が高まっていきます。

1998年の長野オリンピックでは地元の伝統工芸・木曽漆器のメダルを採用したことで注目を浴びました。

伝統的な漆を使った家具は、現代の生活様式に合わせて今もなお進化し続けており、モダンな空間を彩るインテリアとして活躍してくれること間違いなしです。

器の漆塗りについては、以下で解説しています。こちらもぜひご覧ください。