伊万里焼(いまりやき)とは、九州北西の佐賀県有田町周辺で17世紀から作られている磁器の総称で、日本最古の磁器でもあります。隣接する長崎県の三川内焼(みかわちやき)や波佐見焼(はさみやき)なども含み、有田焼(ありたやき)も伊万里焼の一つです。

伊万里焼きの特徴

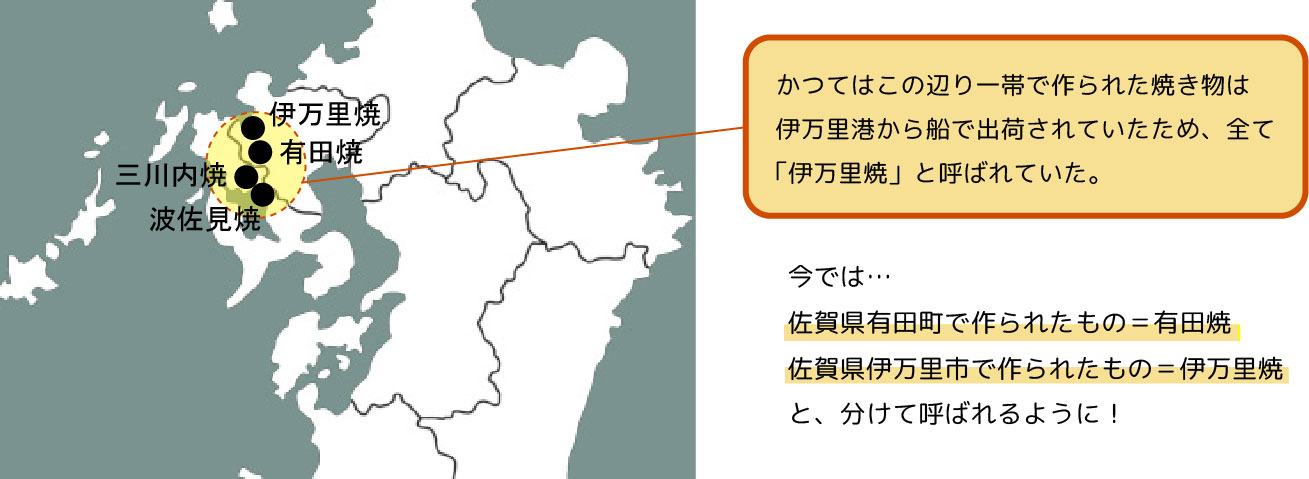

伊万里焼の特徴は、白い磁器に鮮やかな色絵を施した美しい色彩です。赤・緑・青・紫・黄などの色を使い華やかな絵柄を描いた時期は、日本のみならずヨーロッパを中心として海外でも人気があります。輸出手段が船だった昔は、備前国(現在の佐賀県と長崎県)の磁器が伊万里港から出荷されたことから「有田焼」の他、長崎県で製造される「三川内焼」や「波佐見焼」も同じように「伊万里焼」と呼ばれていました。

「三川内焼」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

歴史

伊万里焼は17世紀の初頭、朝鮮人陶工が有田川上流の泉山にて磁石を発見したことがきっかけで作られるようになりました。これ以前の日本には磁器に相応しい磁石が見つかっていなかったため、磁器のほとんどは中国からの輸入に頼っていました。

その中国では17世紀の初めに戦乱があり、中国から日本への磁器の輸入が途絶えることとなります。これを機に、日本の伊万里焼が生産量を増やし、国内の磁器市場を独占することになりました。

中国や朝鮮からの技術を伝承しながら日本独自の進化を遂げた伊万里焼は、国内のみならず世界各地で人気を得るようになっていきました。

有田焼と伊万里焼、古伊万里と伊万里。よく言われるこれらの違いって?

有田焼と伊万里焼の違いとは

有田焼と伊万里焼の違いは製造地にあります。佐賀県有田町で製造されているものは「有田焼」、伊万里市で製造されているものは「伊万里焼」と呼称されます。輸出手段が船だった昔は、備前国(現在の佐賀県と長崎県)の磁器が伊万里港から出荷されたことから「有田焼」の他、長崎県で製造される「三川内焼」や「波佐見焼」も同じように「伊万里焼」と呼ばれていた歴史があります。

明治時代以降輸出手段が鉄道へ変化したことにより、現在のように各産地の名前で細分化されるようになりました。

しかし現在でも、肥前地方で焼かれた磁器を総称して伊万里焼、または肥前焼とも呼ぶこともあります。

似た雰囲気のものに「九谷焼」という磁器もありますが、「九谷焼」は磁器全面に絵付けを施すのに対し、「有田焼」、「伊万里焼」は白い磁土を活かした彩色が特徴です。

「有田焼」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

古伊万里と伊万里の違いとは

古伊万里(初期伊万里)と伊万里の違いは、江戸期を通して肥前地方で作られた磁器を古伊万里、明治以降同地域で新たな技術を加えながら作られた磁器を伊万里と呼ぶことにあります。

古伊万里・伊万里共に、時代毎の味わいがあり、愛好家を楽しませています。