火鉢とは、灰と炭を入れ燃焼させる暖房器具です。種類・形によってはお湯を沸かしたり簡単な調理をしたりする事もできます。主に陶磁器、金属、木材などでできており、稀に石製のものもあります。

日本古来の道具で、ストーブ等が普及する前の昭和初期頃までは一般的な暖房器具でした。

火鉢の特徴

灰と炭を入れ燃焼させる為、素材やデザインに関わらず口の大きく開いた深めの入れ物がメイン部分となっています。暖房と同時に簡単な調理を行う場所としても活用でき、やかんや網を置ける造りのものや、引き出しが付いたものもあります。

炭火で暖を取り調理もできるという点で囲炉裏と似ていますが、囲炉裏は建て付けのもの、火鉢は持ち運びができるものを指します。

長い歴史の中で、単なる暖房器具としてだけでなくインテリアとしても発達した為、様々な意匠がみられます。彫刻が施されたものや色とりどりの模様の入った陶器のものなど、見た目が美しいものも多く、現在では骨董品や室内装飾品としても需要があります。

種類と形

木製火鉢

木製の火鉢。形は、丸太をくり抜いた円形の「くりぬき火鉢」や、四角い箱型の「箱火鉢(角火鉢)」、4つ脚テーブルの形をした「大名火鉢」など様々です。

陶磁器火鉢(瀬戸火鉢)

陶磁器製の火鉢。形は口が大きく底が口に比べてやや小さい鉢の形をしているものがほとんどです。陶磁器製の火鉢の総称として「瀬戸火鉢」とも呼ばれています。

大きさは小ぶりな一人用サイズから、直径50㎝を超える大型のものまで存在しています。

また、陶磁器製の火鉢の中には、「十錦手(じっきんで)火鉢」という中国清朝の焼き物に由来する図柄のものもあります。十錦手火鉢は、青や赤、緑や黄色などの多彩な色を使った華やかな火鉢です。

金属火鉢

金属火鉢は、真鍮や銅などで作られた金属製の火鉢です。他の素材と違い、取っ手がついているものが多い点が特徴です。昔は真鍮や銅を「唐金(からかね)」と呼んでいたことから、「唐金火鉢」とも言います。

上質なものには繊細で美しい彫刻が入っており、重厚で芸術的な存在感があります。

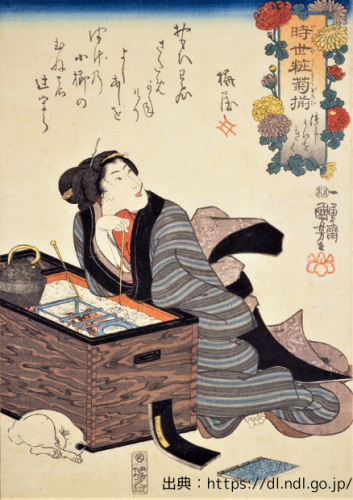

長火鉢

長火鉢は地方によって形が違い、主に「関東長火鉢(江戸火鉢)」と「関西長火鉢」に分けられます。

関東長火鉢は、すっきりとした長方形の箱型で、炉の他に引き出しと”猫板”がついたものが主流。猫板とは、湯呑みや食器などを置く炉の脇のスペースで、ここでよく猫が暖を取っていたことからそう呼ばれています。

関西長火鉢は、炉の周りに比較的広めの天板が付いていて、簡単な食事やお茶が楽しめるつくりが特徴です。現代では「囲炉裏ローテーブル」に分類されることも。

引き出しが付いているものや、炉に蓋があるものもあり、冬以外の季節にはローテーブルや座卓として活用できます。

手あぶり火鉢

手先や足先を温めるために使われていた小型の火鉢です。

小さく軽量なので、手軽に移動でき卓上でも使えます。家主と客人のそれぞれで使えるように2個組のものが多い点が特徴です。

囲炉裏テーブル

天板の中央に炉(火鉢・囲炉裏)があるテーブルです。高さは床座から椅子を使うものまで幅広く、現代の住宅のダイニングテーブルとしても使えます。関西長火鉢よりも天板が広く、食卓用として作られています。

建て付けで無い点から厳密には囲炉裏ではないですが、火鉢よりも移動は難しく大型で重量もあります。

火鉢の歴史

火鉢は奈良時代に登場したとされています。薪を燃やすのと違い煙が出ないことから室内暖房として重宝されました。誕生からしばらくは上流の武家や公家に使われていて、江戸時代から明治時代にかけて庶民にも普及していきました。

庶民に広がって多くの人々が使う中で、形やデザイン、装飾にも多様性が生まれ、様々な形状の火鉢が誕生します。

和のインテリアとして

本来は灰と炭を使い手間をかけて使用する火鉢ですが、現代では火を使わずにインテリアアイテムとして活用するケースも。見た目の華やかさやデザイン、気軽に取り入れられるサイズ感を活かして自由にアレンジできるのが魅力です。アンティーク、骨董としての風合いを活かして和モダンな空間を作ることができます。

陶磁器製火鉢や木製火鉢に天板をのせてセンターテーブルにしたり、たっぷりとした火鉢の容量と形を活かして鉢カバーや傘立てにしたりすることもできます。

また、金魚やメダカの水槽またはビオトープとして軒先等に置く使い方も定番化しています。