シンガー社とは、世界で初めて実用ミシンを開発・販売した1851年創業の老舗ミシンメーカーです。創業者であるアイザック・メリット・シンガーの名前に由来して「シンガー社」と名付けられました。手回し式・足踏み式・電動式・電子式・コンピューター式と、様々なミシンを世界中に普及させ、技術革新にも大きく貢献してきたシンガー社は、その高い品質・デザイン性・信頼性でミシン業界における揺るぎない地位を確立しました。現在でも世界中のユーザーによって愛用され続けている人気のブランドです。

シンガー社の特徴

世界最古・世界最大を誇るミシンメーカーゆえ、その伝統や実績に基づく確かな品質が大きな特徴です。初心者から上級者まで幅広いユーザーが使いやすい設計となっており、色々な縫い方や刺繍にも対応した豊富な機能が備わっています。ミシンテーブルがまるでチェストのようになっているもの、シンガーの名が入った鉄脚タイプのもの、持ち運び可能な手回しタイプのものなど、長い歴史の中で実に様々なスタイルのミシンが生み出されてきました。また工業用や家庭用のミシンだけでなく、プリンターや複合機器など多様な製品も取り扱っており、多角化しているという点も特徴の一つです。

「ミシンテーブル」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

シンガー社の代表的な製品のラインナップ

シンガー社はこれまで豊富な種類の製品を世に送り出してきましたが、その中でも代表的なものをピックアップしてご紹介します。

1号機 (1852年)

記念すべき最初の製品である1号機は、木製の梱包箱に入れられて発売されました。その梱包箱にそのままミシンが設置できる仕組みとなっており、踏板とハズミ車(プーリー)を組み立てて連動させることで縫製が行えました。ハズミ車を1回まわすと一針縫いができ、ハズミ車を取り外して足踏み装置と組み合わせると3針縫うことができます。その仕組みがミシンの基本となりました。

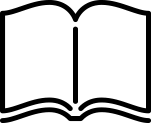

スタンダードシリーズ

1号機が発売された翌年に、1号機を改良した工業向けの「No.1 Standard」を売り出しました。その後1854年に発表された「No.2 Standard」は「No.1 Standard」の見た目とあまり変わりませんが、重量は重くなり、アーム下のスペースは広めに作られ、作業に合わせて「押さえ」を交換できるという特徴を持っています。そして1856年に発売された「No.3 Standard」は馬具や馬車で使用する革製品の縫製に特化し、アーム下には約45cmのスペースが設けられました。

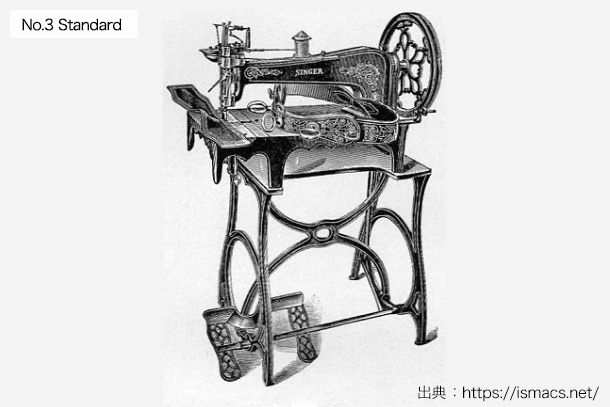

タートルバック (1856〜1859年)

初めて家庭用に作られた小型で美しいミシン。亀の背中に似ていたことからこの名が付きました。葉の形の装飾をあしらった鉄製の踏み台は革新的で、使いやすさとデザイン性を高めました。針の動きや糸を巻き取る動きの駆動軸である「シャフト」により、往復するシャトル(釜もしくはボビンケース)と縫針を動かすことができます。そして踏板の上下運動がベルトを通じて回転ホイールにより多くの動力を伝達できるよう設計されました。

ニューファミリー (1865〜1890年)

家庭用ミシンを軽量化し、より実用的に改良したのがニューファミリー。当時はとても高価でしたが、1890年頃までにデザインを色々と変えながら、富裕層を中心に400万台以上も売り上げた有名なモデルです。アカンサス模様が描かれた優雅なデザインが印象的で、ミシン全体の黒色は日本の漆塗りが影響しているとも言われています。ハンドルを1回転させると長舟型のシャトルがミシンの下側を左右に往復し、3針縫える仕組みとなっていました。

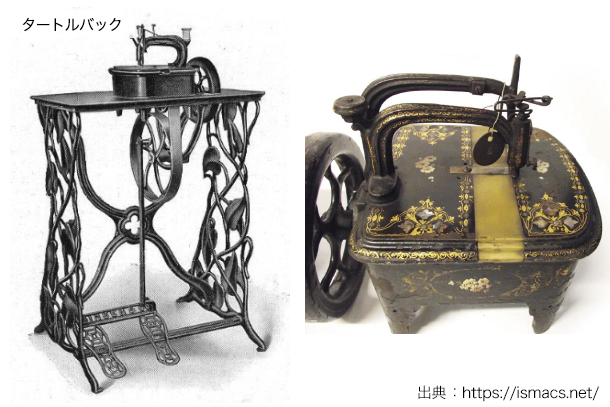

Class41

見た目にインパクトのあるClass41は、一回の操作で2〜12列の平行なステッチを作ることができる工業用ミシンです。3〜12本の針を約1〜5cmの制限内で好きなように配置するだけで、ステッチの間隔を自在に調節できます。そうした特殊な造りから、シャトルに下糸のボビンを入れることができなかったため、下糸は糸巻き機からシャトル中央の穴を通り安定して送り出される方式が採用されました。Class41は主にコルセット・ドレスステイ・ブーツ・靴などの縫製に活用され、生産効率を大幅にアップさせました。

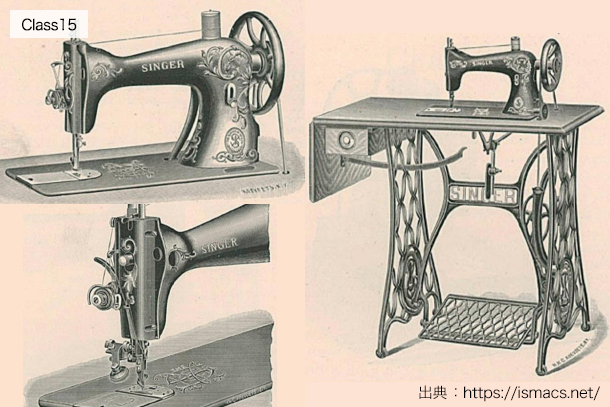

Class15 (1895年)

Class15は、発売から100年以上も改良を重ね生産され続けたロングセラー製品です。糸調子を調節する「テンションアセンブリ」の位置変更や、前方にも後方にも縫い進められる機能を付けるなど、長い時間をかけて進化していったClass15は、現代のミシンの標準ともなるような設備をいくつも持っています。特に15U150型は、宇都宮工場で生産された日本とも関わりの深い製品といえます。

モナミシリーズ (1973年)

1973年にフランスで誕生した家庭用コンピューターミシンシリーズであり、初心者から上級者まで様々なユーザーに支持された人気の高い製品です。具体的に特徴を挙げると、初心者にも安心な簡単操作、優れた耐久性と静音性、厚手の布地も縫製できるパワフルさ、滑らかな曲線を描く美しいデザインなど、あらゆる面で優れており、現代でも製造は続いています。名称の「Mon Ami(モナミ)」はフランス語で「私の友達」を意味し、その名の通りユーザーに寄り添う心強い相棒として愛されています。

シンガー社の歴史

シンガー社の誕生と人気

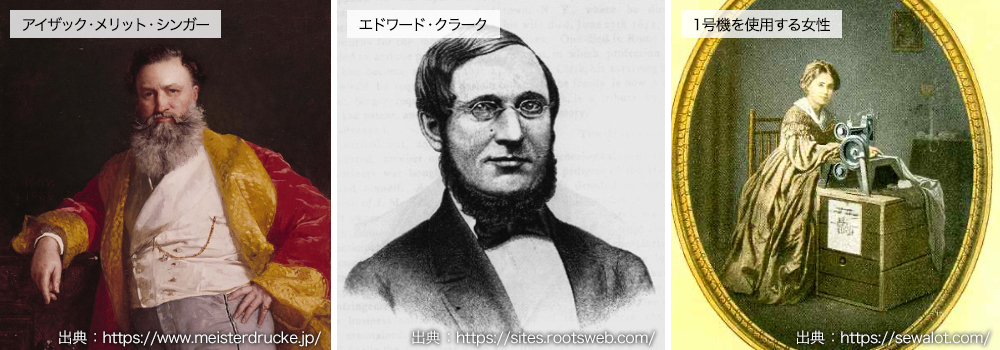

ミシンの研究は1589年にイギリスのウイリアム・リーによって始まり、1790年になるとイギリスのトーマス・セントがミシンの原型のような機械を発明しました。その後1811年にアメリカで生まれたアイザック・メリット・シンガーは、自身で機器を発明するほど機械の知識に優れ、ある日未完成のミシンを見かけた事をきっかけに、ミシンの将来性を感じて改良をし始めます。そして1851年に法律家のエドワード・クラークと共にシンガー社を創立。当初はボストンにある小さな機械工場でした。縫い目を解けにくくする「綻縫式ミシン」の特許を取得し、シンガーミシン1号機の販売を開始します。家庭で使用できるほど軽くて小さなサイズ、丈夫な針、長時間可動できる縫製機能、生地を掴むための優れたメカニズムなどが多くの人の心を打ち、短期間で人気を博しました。

裁縫の革命

シンガーミシンは1855年に、パリの万国博覧会で最優秀賞を受賞します。これをきっかけにニューヨークにお店をオープンし、ヨーロッパにも製造事業を拡大しました。シンガー社の名は広く知れ渡り、グローバル企業へと成長していきました。シンガー社は世界で初めて「分割払い」制度を取り入れたことで、当時とても高価だったミシンを多くの人に届けることに成功します。1867年スコットランドでの製造が始まり、その会社は世界で初となる海外企業となりました。そして世界的に有名な「S」のロゴを発表。このロゴデザインは時代や国によって異なり、多彩な種類を見ることができます。

電気ミシンの誕生

1886年トルコでもミシンの販売を開始し、1889年には初めて電気ミシンが製造されました。1891年マーケティングや広告の一環として世界初の「ジングル」が取り入れます。シンガー社のために作られた「メリー・シンガー」という曲はシンガーミシンの評判に大きく貢献することとなりました。裁縫のトレーニング提供にも力を注ぎ、1927年にニューヨークで開設した無料裁縫トレーニングコースでは30年間で約300万人の女性が受講しました。1939〜1945年は第二次世界大戦のため製品造りが停止しましたが、代わりに戦争産業に向けた製造が始まることとなりました。

100周年、そして現在

1950年に会社設立100周年を迎えると、株主数は4500、年間売り上げは3億780万ドルを達成しました。その後も躍進は続き、1994年に世界初のコンピュータミシン「QUANTUM XL-1000」が製造され、複雑な刺繍も内蔵された機能によって簡単に作れるように。1999年、完全にコンピューター化したミシンを製造するため任天堂と契約を結びました。そして出来上がったデジタルミシンは翌年に発売されます。2005年にはミシンをUSBケーブルでPCに接続できる「Futura CE-200」が誕生。170周年を超えた今もなお進化し続けています。

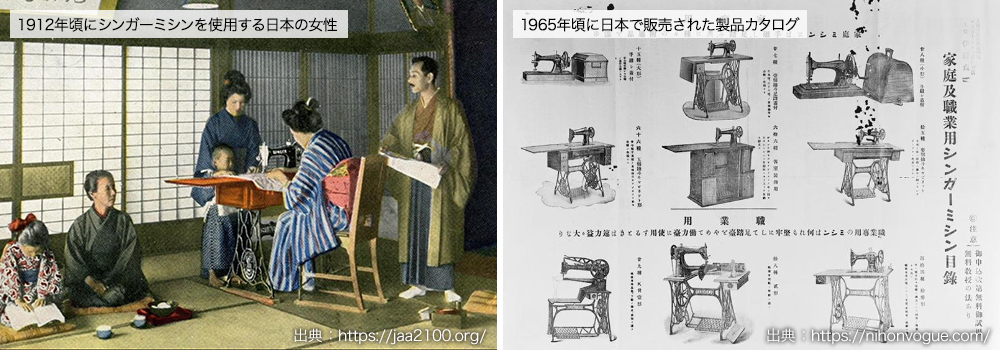

日本におけるシンガー社の歴史

日本へミシンが伝来したのは1854年と言われており、ペリー再来航時の献上品の中にウィーラー&ウィルソン社製のミシンがあったことがきっかけだったようです。ウィーラー&ウィルソン社は、シンガー社と同様にミシン業界を代表するメーカーでしたが、1905年にシンガー社に吸収合併されました。日本で軍服や貴婦人用ドレスの縫製のためミシンが使用され始める中、シンガー社のミシンが日本へ上陸したのは1900年のこと。神戸と横浜に中央店をオープンしました。日本でも「分割払い」を導入し、高価だった家庭用ミシンをより身近なものへとしていきました。当時の日本人はほとんどが和服を着用しており、ミシン販売の成功のためには洋服の普及が不可欠と考えたシンガー社は、ミシン裁縫を教育する場として1906年に「裁縫女学院」という私立学校を東京に設立します。その結果、シンガーミシンの浸透と洋裁教育の繁栄に多大に貢献しました。1921年になると後の「株式会社ジャノメ」である「パインミシン株式会社」が国産化第一号のミシンを開発し、1928年には「ブラザー」が、1947年には「JUKI」と、国内の企業も次々とミシン業界への参入を果たしました。日本のミシンの歴史にも深く関わるシンガー社は、現在も大きな影響を与え続けています。

現代での使われ方

アンティークのシンガーミシンは、状態の良いものであれば現役のミシンとして使用されることもありますが、現代ではインテリアとしても人気が高く、お部屋に佇んでいるだけで絵になる光景となります。またミシンテーブルをアンティーク家具として使用することも多く、経年変化で魅力が増したレトロな姿を味わったり、リメイクして現代インテリアとの調和を楽しんだり、様々な活用法で私たちの暮らしに豊かさと彩りを与えくれます。