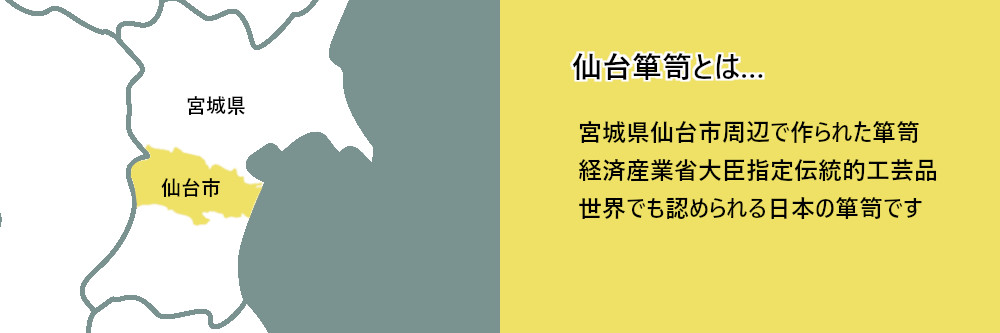

仙台箪笥とは、宮城県仙台市周辺で作られる箪笥を指します。江戸末期から作られ始め、現在は経済産業大臣指定伝統的工芸品となっています。立体的で豪華な手打ち金具がインパクトのあるデザインで、日本だけでなく海外でも人気のある箪笥です。

仙台箪笥の特徴

仙台箪笥の特徴といえば、まずは豪華な金物づかいが挙げられます。立体感のある手打ち金具は様々な箪笥の中でも抜きん出て目立っており、一竿置くだけで圧倒的な存在感があるのが仙台箪笥ならではです。金物つかいは見た目の美しさだけではなく、箪笥の強度も高めてくれる働きがあり、堅牢な木材と相まって頑丈なつくりも魅力の一つです。

素材・装飾など

仙台箪笥の木材は、主に欅、杉、栗、桐などを使用しています。そこに金工が一つひとつ丁寧に作った金物を飾り付けます。江戸時代の頃はあまり立体感のない金物を付けていましたが、明治期以降打ち出しと呼ばれる立体的な模様を用いるようになります。箪笥一竿に対し100~200個の飾り金具が作られ、打ち出しで表現する図案は、龍や唐獅子、牡丹や菊といった華やかなモチーフです。また、仕上げには透明な漆を使う木地呂塗り(きじろぬり)を採用することが多く、木目の美しさが際立つ箪笥です。

仙台箪笥の種類

仙台箪笥の衣装箪笥

仙台箪笥の魅力を存分に味わえるのが衣装箪笥です。引手部分の他にも多くの金物をあしらわれており、仙台箪笥ならではの豪華なデザインが魅力になっています。他の箪笥では見られない美しさでお部屋の主役級の存在感です。

仙台箪笥の小箪笥

仙台箪笥には、一般的なサイズより小ぶりに作られた小箪笥も多く見られます。小型になったからといって豪華さが失われることはなく、金物のデザインをぎゅっと詰めたような箪笥に仕上がっているのが特徴です。

仙台箪笥の車箪笥

車箪笥と呼ばれる車輪の付いた箪笥を見かけることもあります。必要に応じて移動ができる箪笥で、昔は火事などの緊急時に持ち出されていました。仙台箪笥の車箪笥は重厚感のあるデザインと頑丈さが魅力です。

仙台箪笥の歴史

仙台箪笥の歴史は江戸の末期から始まりました。仙台の城下町に集まった職人たちにより、地場産業として作り始められたのが仙台箪笥です。もともとは武家や商家で愛用されていた仙台箪笥は、刀やはかま、貴重品などを保管する箪笥として活躍していました。明治以降は一般家庭でも箪笥を持つことが増えていき、仙台箪笥の生産量はピークに達します。当時は海外にも輸出されていた記録もあり、金物の意匠も海外向けのデコラティブなデザインが増えていきました。

戦中は箪笥の生産量は落ち込みましたが、戦後に復興し現在も日本の箪笥の最前線を走っています。平成2年には宮城県知事指定伝統的工芸品とされ、平成27年には経済産業省大臣指定伝統的工芸品にもなりました。現在も生産は続いており、日本国内だけではなく世界的に評価される箪笥として成長を続けています。

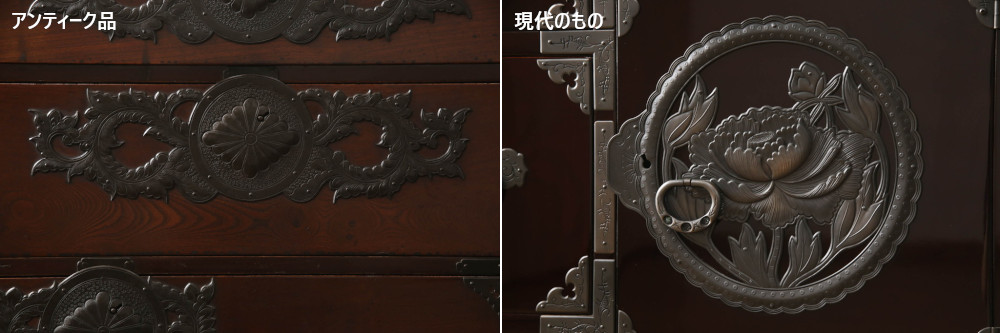

アンティークと現代の仙台箪笥

仙台箪笥はアンティーク品と現代のものではどのような違いがあるのでしょうか。

アンティークの仙台箪笥も現代の仙台箪笥も、金具の装飾が目立つという点は共通しています。

しかし、現代の仙台箪笥の方がより緻密なデザインの金具を飾り付けている違いがあります。現代のものは全体にシャープな印象ですが、アンティーク品は時を重ねた奥深い味わいがあります。