江戸切子とは、江戸(東京)で作られる切子細工を施したガラス製品の総称です。

切子細工による奥行きのある文様は和服の柄のようにバリエーション豊かで、その繊細な美しさから海外人気もあります。伝統工芸品に指定されていて、絶えず作られ続けています。

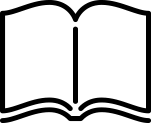

江戸切子の特徴・模様

江戸庶民の文化発展という面も持ち合わせる江戸切子。

そのため特徴である文様にも、 “和”のテイストが溢れたもので、着物の和柄と似たものが多くあります。

たとえば、魚の鱗もしくは卵のような「魚子(ななこ)」。切子が複数交差することでまるで麻の葉のように見える「麻の葉」。

竹籠の編み目のような「六角籠目(ろっかくかごめ)」や「八角籠目(はっかくかごめ)」、「菊籠目(きくかごめ)」など。その他、七宝(しっぽう)、矢来(やらい)、菊繋ぎ(きくつなぎ)、菊花(きっか)、笹の葉(ささのは)、亀甲(きっこう)、霰文(あられもん)、花切子あやめ、星等々。デザインのアイデアは実に豊富です。

また、デザインの特徴として、古き良きものをリスペクトしながらも、常に新しいものを求めていく…。そんな江戸っ子の粋な思いが、現在製作されている江戸切子のデザインにも反映しているものが、多く見られます。

江戸切子の歴史

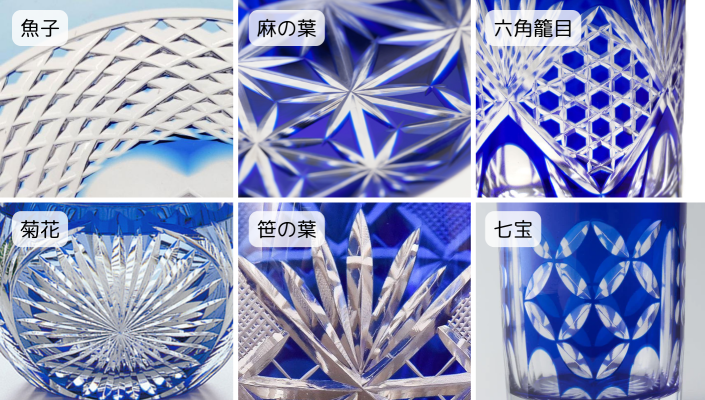

「江戸切子」は無色透明だった?

切子細工のガラス製品と言えば、切子と呼ばれる独特のカットによって表面の色ガラスが削られ、ボディの鉛ガラスが模様を作り出す…そんな色のコントラストが美しいというイメージですよね。

しかし、誕生した頃は無色透明のガラスが主であり、いわゆる一般的なクリスタルカットガラスといった感じだったようです。

様々な文化を取り入れて進化した江戸切子

江戸切子はその人気が高まりにつれ、さまざまな要素が加わり、技法や加工方法は進化していくことになりました。

まず、和ガラス伝来のルートである、長崎・出島から新しい技法が伝わってきます。

次に、同じ切子ガラスである「薩摩切子」の衰退・滅失による、同製作技術の移転。

左がヨーロッパ・イギリスで作られたカットガラス、右が日本の切子。模様に似た表現が見受けられます。

さらには、イギリス・アイルランドのカットガラスの技術伝来などを経て、現在私たちがイメージする江戸切子の特徴は、徐々に固まっていったと考えられます。

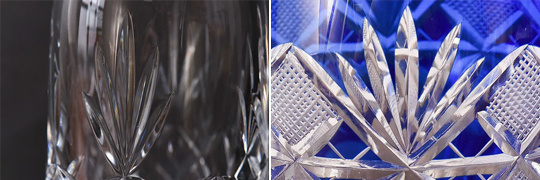

江戸から現在まで作り続けられる伝統工芸品

安価なソーダ石灰ガラスの普及などにより、江戸切子の価値はますます高まることになります。

選ばれた材料を使い、繊細な細工が施されてきた江戸切子は、今日に至るまで高級ガラスとしてのポジションを確立してきました。

江戸末期の誕生以後、現代に至るまで作り続けられているガラスであり、伝統工芸品としての認定も受けています。

戦前では当時勢いのあったガラスメーカーが数多く生産を手がけ、

戦後は世界的なクリスタルガラスブランド「HOYA」も製造に着手(現在は手がけていません)。

「切子職人」と呼ばれる作り手に受け継がれる江戸切子

そして最近では若手のガラス作家、特に切子職人と呼ばれる作り手たちが、先に書いた通り江戸の面影をどこか残しながらも、

現代風の江戸切子を作り続けています。

新しいものを取り入れながらも、古き文化を大切に守ってきた江戸切子。

そんな江戸切子の歴史や文化の背景に思いを寄せれば、骨董品の収集に限らず、

現代品と年代品の違いなどを比べてみるのも、江戸切子の楽しみの1つとなるのではないでしょうか。

「江戸切子」と「薩摩切子」の違い

江戸切子を語るには、薩摩切子との違いを切り離すことはできないでしょう。

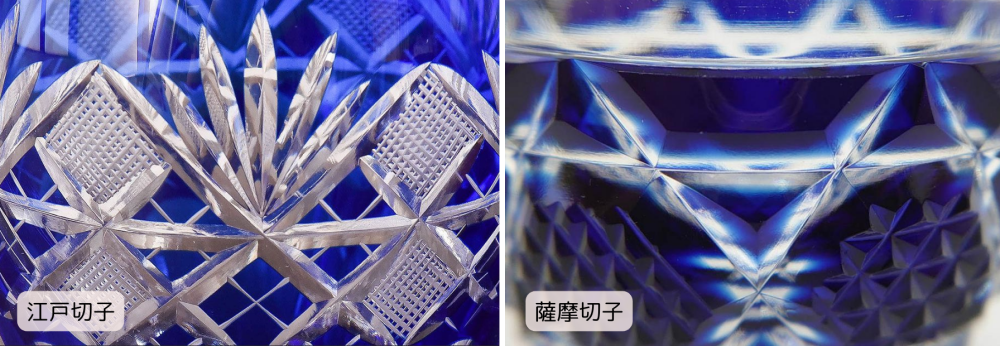

色ガラスを被せた鉛ガラスの切子製品という点で共通しているこの二つの違いをご紹介します。

その1:被せガラスの厚み

江戸切子の場合は被せるガラスの層が薄いのに対し、薩摩切子は、被せガラスの層が厚い、という大きな違いがあります。

江戸切子はパッと見も含め、シャープでスタイリッシュな印象です。

また、江戸発祥ということで、他の文化の影響を多いに受けたものが多く、描かれている文様(紋様とも書きます)が豊富であるという特徴もあります。

薩摩切子は被せガラスに厚みがるため、カットの面をより広くすることができます。またそれによって薩摩切子の代表的な特徴である、独特の“ぼかし”を表現することができます。

また、江戸切子はパキッとした模様、薩摩切子は「ぼかし」によってじんわり滲んだような模様の雰囲気なのが分かります。

その2:発祥の理由が違う

またこの2つの産地では、切子製品の起源も全く異なります。

江戸切子は江戸切子は現在でも地名が残る東京・大伝馬町(おおでんまちょう)で、当時ビードロ屋(ガラス屋)で働いていた加賀屋久兵衛(通称:加賀久)という人物がガラスの表面に彫刻(いわゆる切子)を施したことが、「江戸切子」の起源と言われています。

このように、江戸切子が庶民の生活から自然発生的に生まれたことに比べ、薩摩切子は薩摩藩が富国強兵の一環として、海外に売るための品として製作され始めたものです。

そのため産地も江戸からは遥か遠い薩摩(現在の鹿児島県)となっているんですね。