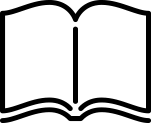

欄間(らんま)とは、日本の建築様式に見られる建具の一つ。和室における天井と鴨居(かもい)または長押(なげし)との間に、通風や採光のために設けられる開口部材のことを指します。時代とともに高度な彫刻や透かし技法が施されるようになり、装飾性の要素も高まりました。

欄間の特徴

欄間とは、和室の鴨居(かもい)と天井の間に設けられる開口部のことを指します。主に次のような特徴があります。

機能性と装飾性を兼ね備えている

昔ながらの和室では、欄間が採光や通風を助け、室内の快適さを向上させる役割を担っていました。一方で、空間の格式を高める要素としても重要視され、豪華な装飾が施されました。

透かし彫りや組子細工が施されている

美しい透かし彫りや組子細工が施されているのも、欄間の特徴です。主に龍や鳳凰、松竹梅、波など縁起の良いモチーフが多く見られます。特に欄間の装飾が発展した江戸時代、繊細で緻密な模様は、職人の腕の見せ所でもありました。

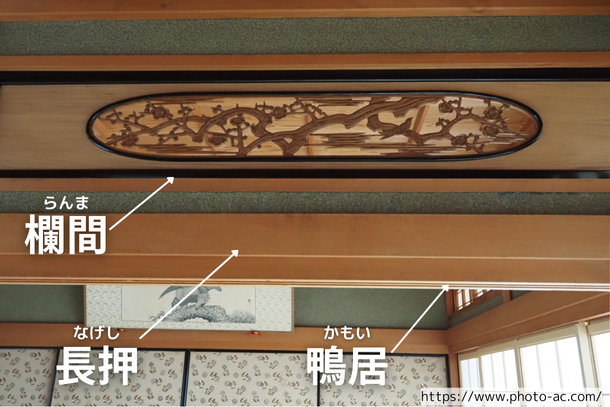

素材は上質な木材が使われている

欄間の素材には、檜(ひのき)、欅(けやき)、杉(すぎ)などの上質かつ高品質な木材が使われました。一部には、金属製やガラスを取り入れた近代的なデザインのものもあります。木目の美しさはもちろんのこと、経年変化による風合いを見越した上質な木材が選ばれました。

欄間の歴史

欄間の起源は、奈良時代(8世紀ごろ)にさかのぼります。当初は、寺院建築の中で採光や通風のために取り入れられました。その後、平安時代から貴族の邸宅にも広がり、装飾としての役割も高まっていきます。

室町時代(14~16世紀)になると、武家屋敷や寺社建築において欄間の装飾がさらに発展し、江戸時代には町屋や商家にも広まりました。特に江戸時代後期には、職人技術が向上し、透かし彫りや細密な組子細工が飛躍的に発展していきました。京都や江戸では優れた欄間職人が多く活躍し、当時から残る各地の名建築には芸術性の高い欄間が見られます。

明治・大正時代になると、西洋建築の影響を受け、伝統的な和室の中に洗練されたデザインの欄間が融合し、さらなる発展を遂げました。しかし昭和後期以降、住宅の洋風化が進むにつれて欄間の使用は減少していきます。

一方で、アンティークとしての価値が見直され、古民家のリノベーションやインテリア装飾として再評価されるようになっています。また欄間は、職人技の継承という観点でも重要な存在です。近年では、伝統工芸の一環として欄間の技術を継承しようとする動きもあり、新たなデザインや用途を模索する試みがおこなわれています。

アンティーク欄間のインテリア活用法

近年、欄間はアンティーク建具としての魅力が再評価され、現代のインテリアにも取り入れられています。本項では、その具体的な活用方法をご紹介します。

壁飾りやアートパネルとして

美しい彫刻が施された欄間を壁に掛けて、アートパネルとして飾る方法です。和モダンなインテリアや、北欧ヴィンテージとのミックススタイルにもなじみます。

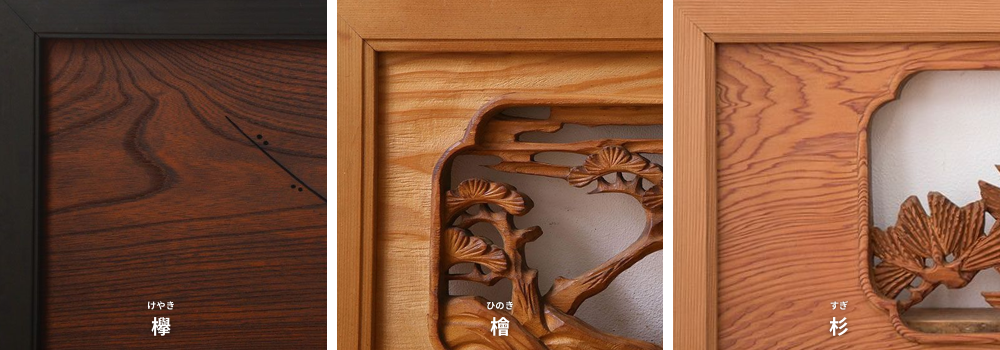

インテリア照明として

欄間の透かしの装飾を活かして、インテリア照明に活用する方法があります。壁掛け照明にすれば、お部屋に陰影がつくだけでなく、幻想的な和の雰囲気を演出できます。

家具の装飾として

最近では、アンティークの欄間を家具にリメイクする方法も人気です。例えば、キャビネットの扉やテーブルの天板に活用するアイデアがあります。欄間の独特の風合いを生かしつつ、現代の生活へ気軽に取り入れることが可能です。

Check! ラフジュ工房なら本格仕上がり!

ラフジュ工房では、アンティークの欄間をあなたの理想の家具にリメイクできます!お住まいのお部屋やお店など、置きたい場所に合わせての製作が可能です。ピッタリのサイズに調整やリペア、ペイントまで何でもお任せください!