座卓(ざたく)とは、床に座る生活スタイルに合わせて設計された低いテーブルを指します。「座る」と「卓(テーブル)」を組み合わせた言葉で、椅子を使わずに床や畳の上で使うことを前提に作られているのが特徴です。読書や文書作成、食事など幅広いシーンで使われ、日本の生活文化を象徴する家具としても知られています。

座卓の特徴

座卓の最大の特徴は、天板の高さにあります。高さは通常30~40cm程度に設計されており、足を組んだり正座をしたりするのに適しているのが特徴です。

また軽量で移動が簡単なため、レイアウト変更や持ち運びに便利です。天板の形状には、正方形や長方形、円形や楕円形などさまざまなバリエーションがあり、使う人の人数や用途などに合わせて選べます。

座卓の素材

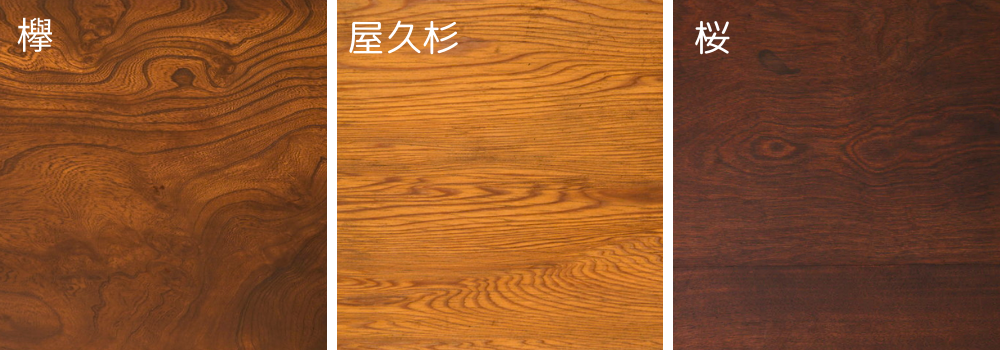

座卓の素材にはケヤキ、桜、杉といった日本の伝統的な木材が使用されています。木目の美しさや木材の耐久性が、座卓の品質の左右する重要なポイントとなっています。

座卓に似た家具

座卓と混同されやすい家具として、「ちゃぶ台」「ローテーブル」「囲炉裏テーブル」が挙げられます。それぞれの違いを見てみましょう。

ちゃぶ台

ちゃぶ台は、古くから親しまれている家具です。同じく日本の伝統的な家具である座卓とよく似ていますが、最大の違いは脚を折り畳める点にあります。日本の住環境に合わせ、限られた居住空間で場所を有効活用できるよう工夫された結果、ちゃぶ台が生まれたとされています。

ローテーブル

ローテーブルは、ソファなどの前に置いて使うことを前提に作られたテーブルです。床に直接座る用途ではなく、主に洋室で使用される点が特徴です。座卓と異なり、洋風なデザインが多く見られます。

囲炉裏テーブル

囲炉裏テーブルは、中央に囲炉裏を囲むための空間を設けた独特なデザインの座卓です。家族たちと囲炉裏を囲んで団らんを楽しむための家具であり、その希少性も魅力の一つとなっています。

座卓の歴史

座卓の歴史は江戸時代まで遡ります。畳文化の普及で、座卓が少しずつ浸透しはじめていました。しかし当時の座卓は現代のように食事や団らんのためではなく、勉強机として使われるのが一般的でした。

背景には、江戸時代家庭における階級制度が存在したことが関係しています。家族全員が同じ食卓を囲む習慣はなく、一人ひとりに料理を載せた「膳」を床に置いて食べる形式が主流だったのです。

明治時代に入り、西洋文化の影響を受けて家族で食卓を囲む文化が根付きはじめました。そして昭和時代に入るころには、座卓は本格的に活用されるようになります。特に昭和30年代には、一家で座卓を囲んで食事をする風景が広く浸透していったのです。

現代では生活スタイルの変化もあり、食事にはダイニングテーブルを使う家庭が増加しています。しかし床に座って過ごす文化が深い日本にとって、居間やリビングでは座卓を囲んでくつろぐなど、依然として生活に欠かせない存在です。

アンティーク家具としての座卓の魅力

座卓は、アンティーク家具としても高く評価されています。時を経たからこそ生まれる風格は、現代の空間にも豊かな表情を与えてくれるでしょう。本項では、アンティーク座卓の魅力を3つ紹介します。

職人技術の結晶

アンティークの座卓には、熟練の職人による技巧が詰まっています。上質な木材の選定からはじまり、緻密な加工、そして美しい装飾に至るまで、一貫して手を抜きません。なかには芸術品ともいえるような座卓も存在し、まさに職人技術の結晶といえるでしょう。一つ一つが丁寧に作り込まれているため、同じものは二つとなく、それぞれが独自の個性と物語を宿しているのです。

時間を経た風合い

長い年月をかけて大切に受け継がれてきた座卓には、新品では決して味わえない、独特の風合いがあります。木材は時を経るごとに色味と質感が深みを増し、独特のあたたかみと風格を醸し出します。経年変化こそが、アンティークならではの魅力といえるでしょう。使い込まれた傷や色褪せも、その座卓や住まいの歴史を物語る大切なポイントとなっていくのです。

現代空間への取り入れやすさ

座卓が使える部屋は、和室だけではありません。現代的な洋室にも自然に調和します。例えばフローリングの部屋でも、和モダンやアジアンテイストにすることで座卓がよく合います。

低い座卓のスタイルは、空間に開放感をもたらすだけでなく、他の家具とのバランスも取りやすいのも魅力の一つです。