灯籠(とうろう、燈籠とも)は、日本に古くから伝わる屋外用の照明器具のことです。中国から仏教とともに伝わったとされ、主に寺社仏閣や日本庭園、お墓、お祭りなどに使われています。日本のほか、東アジアでも伝統的な照明器具として知られています。

灯籠の特徴

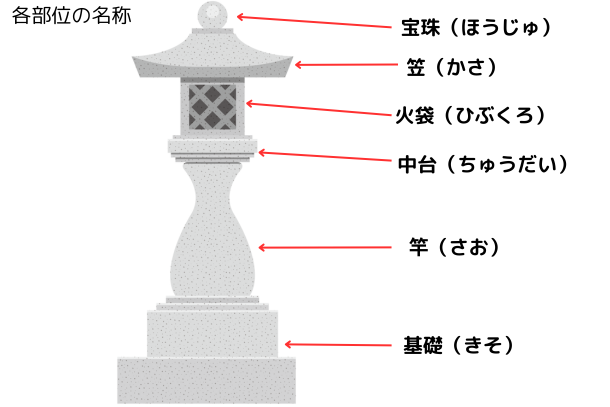

灯籠は、いくつかのパーツで構成されているのが特徴です。地面に立つ「基礎(きそ)」、軸となる「竿(さお)」、中心にあり火袋を支える「中台(ちゅうだい)」、光源を灯す「火袋(ひぶくろ)」、火袋の屋根となる「笠(かさ)」、そして頂点の「宝珠(ほうじゅ)」から成り立ちます。

特に「火袋」は、灯籠のもっとも重要な部分で、風で灯火が消えないよう、竹や木などの枠に布を張り灯火を囲う工夫がされています。

灯籠の種類

灯籠は、形状や用途によっていくつかの種類にわけられます。日本の代表的な灯籠は、以下の通りです。

石灯籠(いしどうろう)

主に神社や寺院、日本庭園に設置される石造りの灯籠です。風化とともに趣を増す魅力があります。

木製灯籠(もくせいどうろう)

木製灯籠は、屋内や祭礼時にしばしば使われます。彫刻や漆塗りなど装飾性が高いのが特色です。

釣灯籠(つりどうろう)

釣灯籠は、軒先や室内に吊るして使用する金属製の灯籠です。精巧な細工が施されたものが多く見られ、高い装飾性があります。

雪見灯籠(ゆきみどうろう)

日本庭園の装飾として置かれることが多く、石灯籠に比べて低くめの作りが特徴です。

紙灯籠(かみどうろう)

紙を用いた軽量な灯籠で、祭りや灯籠流しなどで広く使われます。

灯籠の歴史

灯籠の起源は、古代中国にさかのぼるとされています。日本に伝わったのは飛鳥時代のことで、仏教の伝来とともに伝わりました。奈良時代には寺院で仏前の明かりとして使われるようになり、平安時代には貴族の邸宅や庭園にも設置されるようになります。鎌倉時代以降は、武家文化の発展とともに寺社や城郭の装飾として定着しました。

さらに室町時代になると、灯籠は実用性のある照明器具として使われはじめます。派生してさまざまな照明器具も登場し、室内を灯す行灯(あんどん)や、携帯用に持ち運べる提灯(ちょうちん)も普及していきました。

安土桃山時代には、茶道文化とつながり、夕暮れ時の日本庭園を照らす照明として組み込まれるようになります。

伝来した当初こそ宗教的な要素が強かった灯籠ですが、こうして文化の発展とともに、インテリアとしての側面が色濃くなっていきました。

そして江戸時代に入ると、庶民の間で紙製の灯籠が使用されるようになり、行灯や提灯と共に、現代でも風情ある灯りを楽しむための照明器具として親しまれています。

日本文化とのかかわり

灯籠は、日本の文化や宗教と深く結びついてきました。寺社の境内や日本庭園では、足元を優しく照らす道しるべとして石灯籠が欠かせません。またお盆や祭りの際には、紙灯籠や行灯が灯され、日本の風情を象徴する光景が広がります。

さらに京都や奈良といった歴史ある街では、今もなお灯籠が伝統的な風景の一部として残り、街並みに趣を添えています。故人を偲ぶ「灯籠流し」や、幻想的な「灯籠祭り」などの行事も各地でおこなわれ、灯籠は日本人の暮らしや風習に寄り添ってきました。文化や風習に深く根ざした灯籠の役割は、単なる照明器具を超え、現代においても受け継がれています。

アンティーク灯籠の魅力とインテリア活用法

アンティークの灯籠は、時代を重ねることで生まれる風合いや、職人の手仕事による精巧な作りが大きな魅力です。石灯籠は苔むした風情が美しく、木製や金属製の灯籠も使い込むほどに独特の趣が増していきます。

アンティーク灯籠のデザインにも、魅力がつまっています。和洋折衷のデザインはモダンなインテリアとも調和しやすく、幅広いテイストに馴染む点も人気の理由のひとつです。

さらに屋外では、庭や玄関先に灯籠を配置することで、夜の風情を一層引き立てます。伝統と現代の感性が融合したアンティーク灯籠は、インテリアに個性と趣を加える魅力的なアイテムといえるでしょう。