裁ち板(たちいた)とは、布を裁断する際に使用される机のことです。和裁において、布をまっすぐに切るための作業台として用いられてきました。無垢材の一枚板が用いられ、細長い天板が特徴です。衣類を自分たちで作っていた時代、多くの家庭で使われていました。

裁ち板の特徴

裁ち板の特徴は、和裁に適した形状と高さにあります。反物の一般的なサイズは、一反あたり「長さ約12.5m×幅約37cm」です。裁ち板は反物を広げやすいように長辺が長く、奥行きは反物の幅よりもやや広めに作られています。また畳の上に座って作業することを前提としているため、低めの設計になっているのも特徴です。

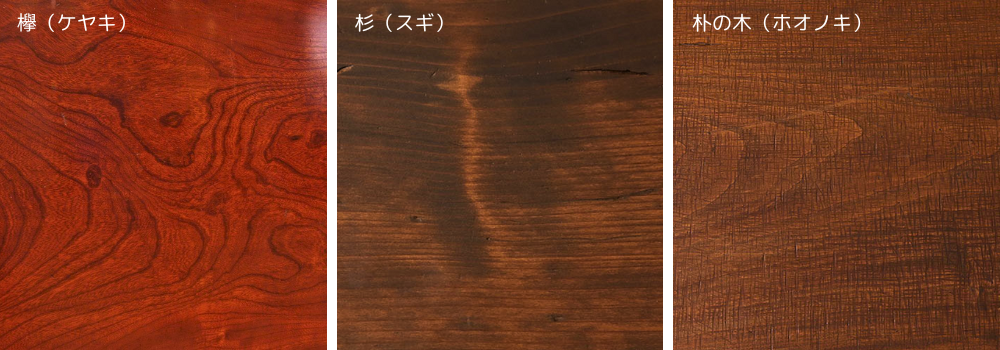

裁ち板の素材には主に欅(ケヤキ)、杉(スギ)、朴の木(ホオノキ)などの一枚板が使われ、それぞれ異なる特性を持っています。例えば、ケヤキは硬く耐久性に優れ、ホオノキは軽く柔らかいため刃を傷めにくいという利点があります。また共通していえるのが、表面が滑らかで布を傷つけにくい点です。丈夫で安定感があり、布を傷めない木材が裁ち板の素材として好まれました。

裁ち板の歴史

裁ち板の歴史は、和裁の発展とともに歩んできました。和裁の起源は弥生時代までさかのぼるとされ、奈良・平安時代にはすでに裁縫の文化があったことが確認されています。

江戸時代になると着物文化が確立し、綿や麻の栽培が広がるとともに、和裁の技術も向上しました。その中で、布を正確に裁断するための道具として裁ち板が広く使われるようになったと考えられています。

以降、昭和時代まで衣類は自作するものであり、裁ち板は一般家庭の必需品として置かれていました。しかし、戦後になると洋服の既製品化が進み、自宅で衣類を作る機会が減少していきます。

現在では一般家庭で使われることは少なくなりましたが、和服を仕立てる現場では今もなお欠かせない道具のひとつです。

アンティーク家具としての裁ち板の魅力

現在、和裁の道具として裁ち板は使うことは少なくなってきましたが、アンティーク家具として注目を集めています。今では貴重な国産の一枚板を使用している点や、経年変化ならではの木の味わいが魅力です。

また使い込まれた裁ち板は、職人や家庭での手仕事の歴史を物語る貴重な存在ともいえます。インテリアとしての魅力だけでなく、日本の手仕事文化を感じられるアイテムとしても価値が高まっているのです。

裁ち板をインテリアとして活用するには?

本項では、アンティーク裁ち板の活用術を解説します。具体的には、以下の3つです。

ローテーブルとして

裁ち板は、リビングのローテーブルとして最適です。低めに設計されているため、ソファと組み合わせやすい利点があります。また無垢の一枚板を使用しているため和洋問わずコーディネートしやすく、高級感や木の風合いを楽しめる点も魅力です。

テレビ台として

厚みがありしっかりとした裁ち板は、テレビ台としても活用できます。木のぬくもりを感じるシンプルなデザインなので、和風やナチュラルテイストのインテリアとも相性抜群です。アンティーク家具ならではの風合いが、空間に趣を添えてくれます。

飾り台として

細長い天板を活かして、飾り台として使用するのもおすすめです。裁ち板のもつ重厚感が、お気に入りの花瓶や陶器などの魅力を底上げします。

ガーデニング用の台として

ベランダや庭で植物をディスプレイ台として活用するのもおすすめです。アンティークの風合いが加わることで、植物のみずみずしさが一層際立ち、味わいのある空間を演出できます。