煙草盆(たばこぼん)とは、煙管(きせる)、火入れ、灰落としなどの喫煙具一式を収納・携帯するための道具です。江戸時代に普及し、昭和初期まで使われました。現代でいう灰皿とライター、たばこケースを合わせたような道具といえます。

煙草盆(たばこぼん)とは、煙管(きせる)、火入れ、灰落としなどの喫煙具一式を収納・携帯するための道具です。江戸時代に普及し、昭和初期まで使われました。現代でいう灰皿とライター、たばこケースを合わせたような道具といえます。

煙草盆の特徴

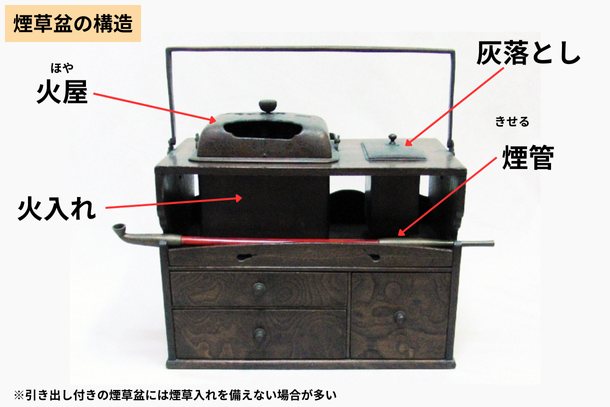

煙草盆は、主に以下の道具で構成されています。

- 煙管(きせる):たばこを吸うための喫煙具

- 火入れ:炭や火種を入れておく容器

- 灰落とし:吸い殻や灰を捨てる容器

- 火屋(ほや):吸い殻や灰を捨てる容器

- 煙草入れ:刻みたばこを入れておく容器

喫煙の際は、手元で道具をすぐに取り出せるよう工夫がされているのが特徴です。使用する際は、火入れに炭を入れて火を絶やさないようにし、必要なときに火箸で炭を動かして煙管に火をつけます。吸い終わった後の灰や吸い殻は灰吹きに捨て、煙草入れから新しい刻みたばこを取り出してまた喫煙を楽しむという流れです。

煙草盆の素材・装飾

煙草盆は主に木製で作られ、四角や丸型の箱に引き出しや持ち手が付いたデザインが一般的です。また喫煙具を収納する実用品でありながら、装飾性にも優れたものが多く見られます。例えば、調度品として作られた高級な煙草盆には、漆塗りや蒔絵(まきえ)、螺鈿(らでん)などの豪華な装飾が施されました。

煙草盆の装飾性が優れている背景には、日本のおもてなしの文化が関係しています。特に江戸時代から明治時代にかけては、来客をもてなす際に煙草盆を用意することが礼儀の一つとされ、茶道の作法と同じように、客人の前で丁寧に道具を扱うことがもてなしの一環と考えられていました。そのため、上質な漆塗りのものや、職人の手仕事が光る繊細な装飾が施されたものが数多く生み出されたのです。

煙草盆の歴史

煙草盆の歴史は、安土桃山~江戸時代初期にたばこが日本に伝来したことにはじまります。たばこが伝来した当初は屋外で喫煙することが多く、携帯できる「煙草入れ」が主流でした。また屋内で吸う場合は、喫煙具を置くためにあり合わせのお盆などが使われていました。

やがて江戸時代の中期にさしかかると、喫煙が庶民の間にも広まり、喫煙具をまとめて持ち運ぶために煙草盆が登場します。当時の人々のあいだでは、社交の場や休憩の際にたばこを嗜むことが習慣となり、煙草盆は人々の娯楽を象徴する品になりました。

当時の世情と煙草盆の関係にも注目しましょう。江戸時代中期は庶民文化が花開いた時代でもあり、ものづくり文化が栄えた時期でもありました。職人による素材や装飾に凝った高級な煙草盆も登場し、それらは武士や豪商の間でステータスシンボルの側面も持つようになります。贈答品としても用いられることもあり、煙草盆は実用性だけでなくインテリア目的としても使われていました。

しかし明治時代に入り近代的な喫煙具が普及すると、煙草盆は次第に姿を消していきます。現代では喫煙具として使われることはほとんど見かけられませんが、煙草盆の美しい意匠、蒔絵や漆塗りといった伝統的な職人技が、美術品や工芸品として評価されています。

アンティーク煙草盆のインテリア活用法

現在、煙草盆が喫煙具として使われることはほとんどありません。しかし、アンティークの煙草盆は、その高い装飾性や美しい意匠を活かし、インテリアとしてさまざまな形で活用されています。

小物収納として

引き出しが付いたデザインの煙草盆は、アクセサリーや文房具、お菓子などの小物を収納するのに最適です。机や玄関に置いておくと、実用的かつおしゃれなインテリアアイテムになります。

花器や鉢カバー、ディスプレイ台として

煙草盆の上に小さな花瓶や置物を飾ることで、昔ながらの和の雰囲気を演出できます。火入れが大きい煙草盆の場合は、鉢カバーとしても使用が可能です。

オブジェとして飾る

漆塗りや蒔絵の施された煙草盆は、それ自体が美しい工芸品です。棚や飾り台に置くだけで、空間に品格をもたらします。特に、和室や和モダンのインテリアづくりに最適なアイテムです。