七宝焼きとは、ガラス質の釉薬(ゆうやく、うわぐすり)を金属の表面に焼き付けた伝統的な工芸技法のことです。七宝焼きの名は、七つの宝(=七宝)に由来し、仏教の経典に登場する金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、珊瑚(さんご)、瑪瑙(めのう)、真珠(しんじゅ)を指します。主に装飾品や工芸品に用いられ、鮮やかな色彩と独特の光沢が魅力です。

七宝焼きの特徴

七宝焼きの特徴は、美しい色彩と独特の光沢感にあります。800度前後の高温で焼き固めているので、高い耐久性があるのも七宝焼きの特色です。

七宝焼きの技法の種類

七宝焼きには、数々の技法があります。代表的な技法は、6種類です。

有線七宝(ゆうせんしっぽう)

有線七宝技法(ゆうせんしっぽうぎほう)は、七宝焼きのもっとも代表的な技法です。

金属線で作った輪郭の中に、釉薬を流し込んで作られます。金属線の輪郭があるため、隣り合う色が混ざることなく絵を描けるのが特色です。主に細かいデザインや模様を描くために用いられます。

無線七宝(むせんしっぽう)

無線七宝技法(むせんしっぽうぎほう)は、金属線を使用せずに釉薬を塗布する技法です。

有線七宝と同じく、はじめは金属線で作った輪郭に釉薬をのせますが、焼く前に金属線を取り除きます。色同士の境界線がなくなるため、美しいグラデーションや色をぼかした表現が可能です。

象嵌七宝(ぞうがんしっぽう)

象嵌七宝(ぞうがんしっぽう)は、素地を彫るなどして型を作り、へこんだ部分に七宝焼きを施す技法です。へこんだ部分にじかに釉薬を流し込む方法と、別途作った七宝を素地にはめ込む方法があります。ヨーロッパでよく見られる技法で、立体感と複雑なデザインが特徴です。

省胎七宝(しょうたいしっぽう)

省胎七宝(しょうたいしっぽう)は、有線七宝と同じ工程で焼き付けた後、金属の土台部分を酸で溶かして七宝部分だけを残す技法です。ステンドグラスのような透明感のある作品に仕上がります。

盛上七宝(もりあげしっぽう)

盛上七宝(もりあげしっぽう)は、釉薬を高く盛って焼き付ける技法です。ほかの技法は研磨して凹凸を無くして仕上げるのに対し、盛上七宝ではあえて凹凸を残します。ぷっくりとした立体感が特徴です。

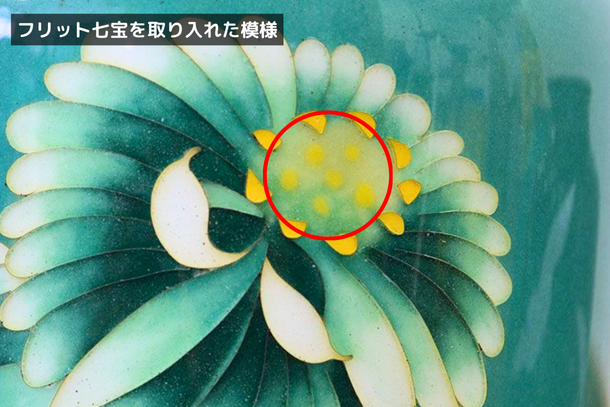

フリット七宝

フリット七宝は、フリットと呼ばれる粒状の釉薬を使って模様を描く技法です。焼き付けると、輪郭がぼやけた円形の模様ができます。

七宝焼きの歴史

七宝焼きの具体的な起源は定かではありません。しかし古代エジプトの時代には、すでに七宝焼きの技術が存在していたとされています。代表的な作品としては、ツタンカーメンの黄金のマスクが有名です。

日本には、飛鳥時代から奈良時代に中国を通して伝わります。当初は仏教美術の装飾技法として使用されました。平安時代になると、貴族の装飾品や調度品として発展します。江戸時代には庶民の間でも広まり、多くの職人が登場しました。

明治時代になると、七宝焼きは爆発的な人気を博します。次第に海外にも輸出されるようになり、日本の工芸品として高く評価されました。特に名古屋の「尾張七宝」、京都の「京七宝」は代表格として知られ、国内外で多くの賞を受賞しています。

ちなみに古代から江戸時代までは、象嵌七宝の技法が主流でした。現在の代表的な技法である有線七宝は、江戸後期にオランダから影響を受けた技法です。