真鍮(シンチュウ)とは、銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金のことで、別名「黄銅(コウドウ・オウドウ)」「ブラス」とも呼ばれます。

「しんちゅう?」とあまりピンと来ない人も多くいるかもしれませんが、実は私たちにとって身近な存在で、革製品の金具部分、プラグの金属部分、5円玉の原料、工芸、アクセサリー、仏具、金管楽器など様々な場で使用されています。

黄金色に輝くその美しい姿形からは高級感や華やかさが感じられ、家具の材料としてもよく使われる金属素材です。

美しさだけでなく様々な優れた面を持ち合わせ、長い時を超え世界中で愛され続けてきた真鍮。

一体どんな種類や性質を持っているのか、真鍮について詳しく知り、その魅力に触れていきましょう!

真鍮の種類

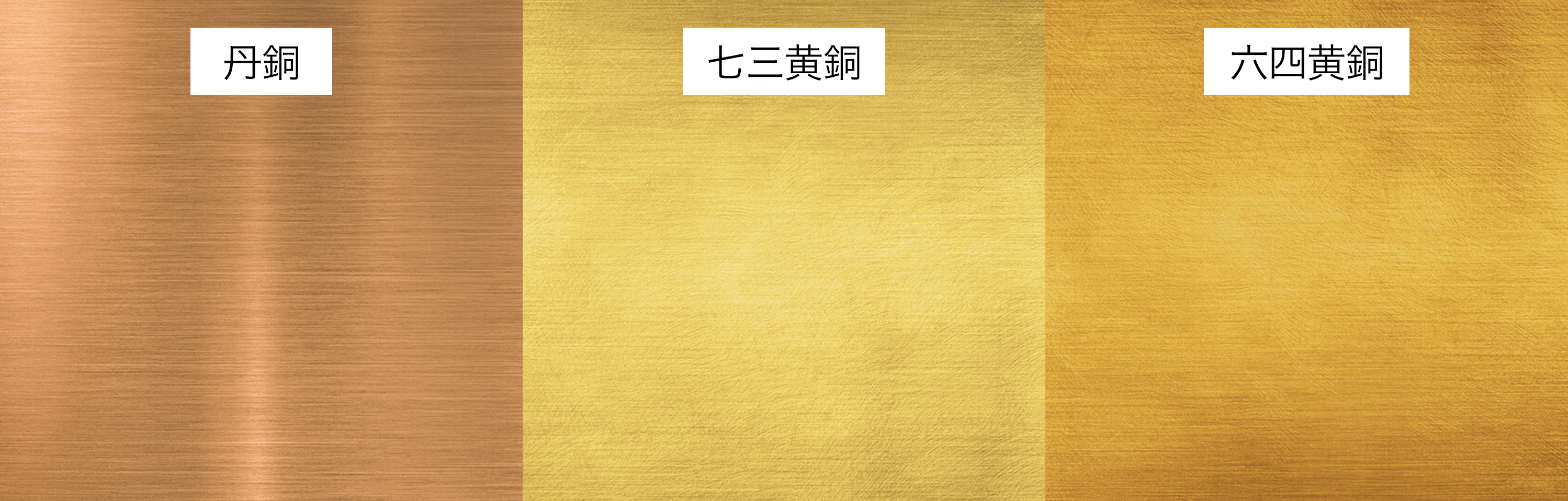

真鍮は亜鉛の含有率によって種類が分けられます。

亜鉛の含有率が高まるほど硬度は増していきますが、含有量が45%以上になると衝撃に弱く割れやすくなってしまいます。

また亜鉛の含有量が多いほど黄金色が強くなり、少ないと赤みを帯びた色味になります。

その他にも含有率によって色や強度に違いが出てきます。早速その種類を見ていきましょう!

丹銅

銅の含有率が高く亜鉛の含有率は5〜20%未満。赤みが強い色味をしているので「レッドブラス」とも呼ばれています。

加工性・耐腐性に優れ、美しい光沢を放つことも特徴です。経年により独特の風合いが出てきます。

建築材料・装飾品・金管楽器などに使われます。

七三黄銅(黄銅1種)・六五三五黄銅(黄銅2種)

およそ銅が65〜70%、亜鉛が30〜35%の割合で配合されたもの。

過度な温度をかけずに加工する「冷間加工」、削らずに強い圧力で変形加工する「転造」に適した金属です。

精度の高い複雑な形状加工を得意とし、電子機器・端子コネクタ・カメラ・魔法瓶などの材料として使用されます。

六四黄銅(黄銅3種)

およそ銅が60%、亜鉛が40%の割合で配合されたもの。

高熱で柔らかい状態にして圧延を施す「熱間加工」に優れ、加工性が高いため量産にも適し、コストパフォーマンスがとても良いです。強度と粘り強さがあり、メッキ性も良いです。

配線器具の部品や板金、ネームプレートなどに使用され、上記同様 汎用性が高い素材といえます。

また、銅を60%以上含む銅合金には抗菌性能があることも特徴の1つです。

その他

▶︎「快削黄銅」切削加工をしやすくするため真鍮に鉛を加えたもの。被削性に加え溶接性・メッキ性・圧力加工性に優れています。

▶︎「鍛造用黄銅」真鍮の中でも最も熱間鍛造に適した真鍮。適度な強度を持ち、展延性・切削性が高いです。

▶︎「高力黄銅」真鍮にマンガン・アルミ・鉄を加えたもの。強度や硬度が非常に高く、熱間鍛造性・機械的性質・耐摩耗性が良いです。

▶︎「ネーバル黄銅」真鍮に少量の錫(すず)を加え耐海水性を高めたもので、硬度や強度にも優れています。

真鍮の魅力

品格ある優雅な色合い

やはり見た瞬間に目を惹きつける黄金色の輝きは、真鍮の大きな魅力です。

深い色合いは高級感や上品さを感じさせ、木や革などの素材とも相性抜群でインテリアやファッションなど多分野で重宝されています。

家具では装飾的な使われ方をする他、取っ手・つまみ・フレームなどポイント的に使われることも多いです。

さりげない使われ方でも存在感はしっかりあり、重要なアクセントとなって家具全体の鑑賞性を高めます。

経年変化を楽しめる

煌びやかな美しい光沢を放っていたかと思えば、経年と共に柔らかな表情へと徐々に変化していきます。

そのシックな色合いや、味わい深い独特のくすみも魅力的で、渋みのある重厚な雰囲気を醸し出します。

メッキや塗装を施さない無垢の真鍮は、銅が空気・水分・人の手などに触れて酸化し黒ずみが発生することで経年変化を起こしますが、

研磨剤を使い軽く磨くだけで簡単にもとの輝きを取り戻すことができます。もちろん自分好みのくすみ具合に調整することもできますよ。

水分や塩分に触れることで緑青という錆ができやすいですが、こちらも研磨剤で取り除くことができます。普段のお手入れも布で拭く程度でいいのでとても簡単です。

光沢ある姿も、経年変化した姿も、愛着を持って自在に楽しめる真鍮はとても魅力的ですよね。

様々な形に加工できる

ずばり真鍮の性質を述べるならば「腐食しにくい」「加工がしやすい」この2つが最大の特徴です。

水に触れる機会の多いキッチンやダイニングでも、徐々に変化していく風合いを楽しみながら、お手入れ次第で長く使用していけるのでとても便利な素材です。

また先述の通り真鍮には様々な種類がありますが、それぞれの性質に合わせた加工法によって、色々な形へと変化させることができます。

真鍮の特性である切削加工性・展延性を活かし、どのような形状でも柔軟に変形できるので、デザイン性も表現力も非常に高いといえます。

真鍮でつくられた家具のご紹介

真鍮を使ったアンティーク家具・ヴィンテージ家具

紀元前1000年頃から使われ始めたとされる真鍮。アンティーク家具・ヴィンテージ家具づくりにおいては、よく親しまれていた一般的な素材です。

特にヨーロッパでは優雅な曲線を描いたもの、細やかで凝ったデザインのものが多く見られます。

英国では落ち着いた重厚感のあるデザインが、仏国では華麗でエレガントなデザインが多く見られ、またヴィンテージの時代に入ると前者とは対照的に取っ手がシンプルな引き戸の家具も現れ始めます。

国や時代でも様々な違いがあるので、それぞれ見比べてみるのも楽しそうですね。

日本では江戸時代に使われ始めたといわれている真鍮。箪笥では使い勝手の良い素朴な金具から、「彫刻手打金具」などの豪華な飾り金具まで、バリエーション豊かな真鍮の姿を見ることができ、当時の職人のこだわりと熟練した技術を感じます。

真鍮を全面的に使用した照明・飾り棚・テーブルなども現代にたくさん残っており、モダンな空間でも違和感なくマッチします。

真鍮を使った現代の家具

長い時代、流行にとらわれることなく変わらぬ人気を誇ってきた真鍮は、現代の家具でも多く取り入れられています。

現代の使われ方の傾向としては、華美な装飾というよりかは、使用面積が少なかったり、シンプルなデザインのものが多いように見受けられます。

シンプルなデザインは真鍮の美しさを際立たせ、さらにアンティークのような雰囲気もあるので、ラグジュアリーな空間・シャビーシックな空間など様々な空間作りに役立ちます。

経年変化も楽しめるので、共に時代を歩みながら長い付き合いができる存在です。