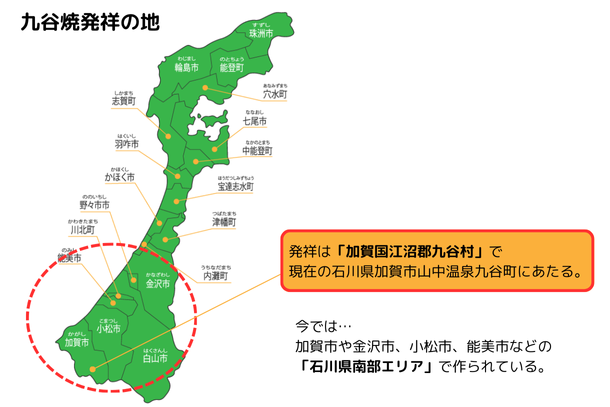

九谷焼とは、石川県の南部(加賀市や金沢市、小松市、能美市など)で作られる陶磁器のことを指します。起源は江戸時代前期にさかのぼり、加賀国江沼郡九谷村(現在の石川県加賀市山中温泉九谷町)で作られはじめました。華やかな色彩や緻密なデザインが特徴で、今なお日本が誇る伝統工芸の一つとして国内外を問わず高い人気を集めています。

九谷焼の歴史

九谷焼の歴史は江戸時代初期にさかのぼります。現在の石川県に存在した九谷村で鉱山開発中に磁器の原料が発見されたことをきっかけに、九谷焼の製造がはじまりました。具体的な創始年は不明ですが、1655年には窯が開かれていたことが確認されています。

しかし、九谷焼の生産は約50年後の1700年ごろに突如、廃窯してしまいます。廃業の理由については財政難や政策転換など諸説ありますが、詳細は明らかになっていません。廃窯後は、職人が細々と作り続けたともいわれています。

そしておよそ100年の時を経た1800年ごろ、再び九谷焼を復活させる機運が高まります。京都などから技術指導を受け、九谷焼の製造が再開されたのでした。以降、現在に至るまで九谷焼の技術と伝統が受け継がれています。

九谷焼の種類

九谷焼は大きくわけて2つに分類され、創成期(1655年~1710年頃)の作品を「古九谷(こくたに)」、再興後(1800年~現代)の作品を「再興九谷」と区別して呼びます。

古九谷(1655年~1710年頃)

古九谷は、大胆なデザインと力強い色彩が特徴です。特に緑と黄色を基調とした斬新な作品が多く、九谷焼の基盤を築きました。製作期間はわずか数十年と短命だったものの、独創性が後世に大きな影響を与えました。

再興九谷(1800年~現代)

1800年ごろに再興された九谷焼は、古九谷の伝統的な技法を継承しつつも、京都や有田の技術を取り入れているのが特徴です。西洋風の絵付けが開発されるなど、独自の進化を遂げました。特に明治時代には輸出工芸品として海外市場に進出し、国内外で高い評価を受けました。

九谷焼の特徴

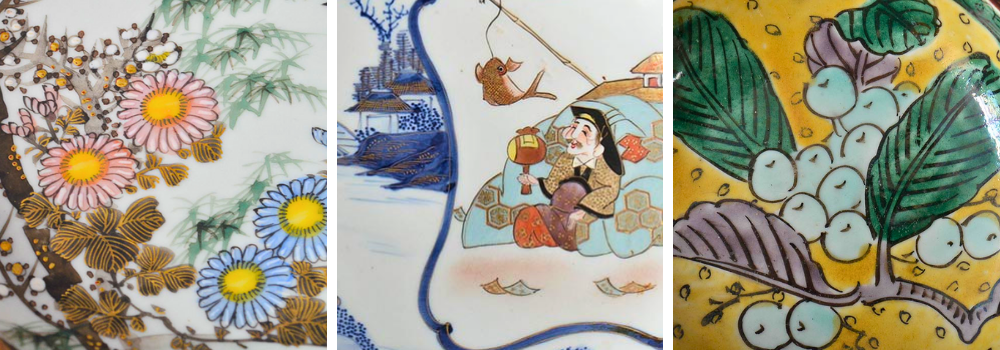

九谷焼の最大の特徴は、鮮やかな絵付けにあります。緑、黄、赤、紫、紺青の五色の和絵具を用いた「九谷五彩」と呼ばれる華やかなデザインが象徴的で、重厚感と華やかさを兼ね備えた独特の美しさを表現しています。

また九谷焼の鮮やかな彩りを実現しているのが「上絵付け」と呼ばれる技法です。上絵付けとは、一度本焼きした陶磁器の釉薬の上に顔料で絵を描き、その後低温で再び焼成する方法です。二度目に焼く際、表面の顔料がガラス質に変化することで、透明感のある美しい絵柄が浮かび上がります。

九谷焼の絵付け技法

九谷焼には、さまざまな絵付けの技法があります。本項では、特に代表的な「五彩手」「青手」「赤絵金襴手」「彩色金襴手」と呼ばれる4つの技法を解説します。

五彩手(ごさいで)

五彩手は、九谷焼の初期から伝わる伝統的な絵付け技法です。「九谷五彩」と呼ばれる緑・黄・赤・紫・紺青の五色の和絵具を使い、鮮やかで華やかなデザインを描きます。モチーフには、自然を題材にした植物や鳥、風景画が多く見られ、重厚感のある絵柄と大胆な色彩の組み合わせが特色です。

青手(あおで)

青手は、五彩手で使う絵具のうち、赤以外の黄・緑・紺青・紫の4色で絵付けする技法です。五彩手に比べて彩色の範囲は控えめであるものの、青を基調としているため静けさや品格が引き立ちます。また素地を上絵付けで隙間なく塗りつぶす「塗り埋め」の手法が用いられるのも、青手の特徴です。器の表面全体に絵付けされることで、濃密で重厚感のある仕上がりが完成されます。

赤絵金襴手(あかえきんらんで)

赤絵金襴手は、赤色の絵具と金彩を組み合わせた絵付け技法です。九谷焼の中でもひときわ豪華で装飾性が高い技法として知られています。赤色の絵具はにじみにくい特性があり、この特性を活かして器全体に「細描(さいびょう)」と呼ばれる緻密で繊細な模様が描かれる点が特徴です。

彩色金襴手(さいしょくきんらんで)

彩色金襴手は、明治時代以降に登場した九谷焼の絵付け技法です。明治時代の名工・九谷庄三(くたにしょうざ)が確立させた技法で、従来の和絵具で表現できなかった中間色の表現を洋絵具を用いることで実現させました。彩色金襴手は、もともとヨーロッパなど海外市場を意識した技法でもあり、当時の輸出品として日本の経済や工芸技術発展をも支えました。