組子(くみこ)とは、釘を使わずに細い木材を組み合わせて幾何学模様を作り出す日本の伝統技法のことです。細かく加工された木片を職人の手作業で組み合わせることで、精緻な模様を生み出します。主に障子や欄間(らんま)、衝立(ついたて)などの建具に用いられ、繊細で美しいデザインが特徴です。模様には「麻の葉」や「桜」といった縁起の良いものが多く見られ、部屋を彩る装飾性がありながら、光を差し込ませる機能性も兼ね備えています。

組子・組子細工の特徴

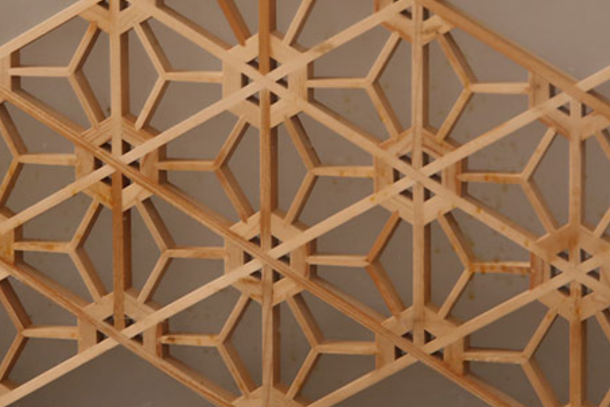

組子細工の特徴は、釘や金具を使わずに複雑な幾何学模様を生み出す点にあります。「こま」や「組手(くで)」と呼ばれる棒状の木片を組み合わせ、職人の手作業によって繊細な文様が表現されます。

製作には、カンナやノコギリを使って木片を調整しながら組み合わせる技術が欠かせません。中でも「ほぞ」と呼ばれる技法が広く知られています。「ほぞ」は、凹凸をつけた木片同士を隙間なく組み付ける技法です。仕上げられた組子細工は、丈夫でありながらも軽やかで繊細な美しさを兼ね備えています。

さらに、組子細工の模様には装飾性だけでなく、実用的な機能も備わっています。例えば、光を適度に遮りながらやわらかく拡散させる効果があり、空間に心地よい陰影を生み出します。

また通気性を確保しつつ、視線をやわらかく遮る役割も果たします。日本家屋ならではの情緒ある雰囲気を演出するうえで、組子細工は欠かせない存在といえるでしょう。

組子・組子細工の歴史

組子細工の起源は奈良時代にさかのぼり、当初は寺社建築の装飾として発展しました。平安時代には貴族の邸宅に取り入れられ、室町時代には茶室の建具としても活用されるようになります。

大きく発展を遂げたのは、江戸時代に入ってからです。木造建築の需要が高まるとともに、組子細工の技術も飛躍的に進化しました。庶民の住宅にも広がり、職人たちは腕を競いながら、次々と新たな文様を生み出していきます。その種類は200以上にもおよび、特に京町家や商家の欄間、障子に多く用いられました。こうして組子細工は、日本の住空間に欠かせない意匠として定着し、美意識を象徴する技術へと昇華したのです。

現代では、建具としての需要が減少しつつありますが、組子細工の魅力は今なお多くの人々を惹きつけて止みません。テーブルや家具、コースター、インテリア照明など、新たな形で受け継がれ、広がりを見せています。

また最近では、レーザー加工技術が登場し、伝統的な組子細工を手軽に再現できるようになりました。職人の数が減少し、組子細工はますます高価なものとなる一方で、最新技術によって手頃な価格で楽しめる選択肢も増えつつあります。

代表的な組子細工の模様

組子細工には、縁起の良い意味が込められたさまざまな文様が存在します。江戸時代に飛躍的に発展した際、職人たちは日本の伝統的な吉祥文様を取り入れ、暮らしの中に縁起の良さを表現しました。本項では、特に人気のあった代表的な模様とその由来を解説します。

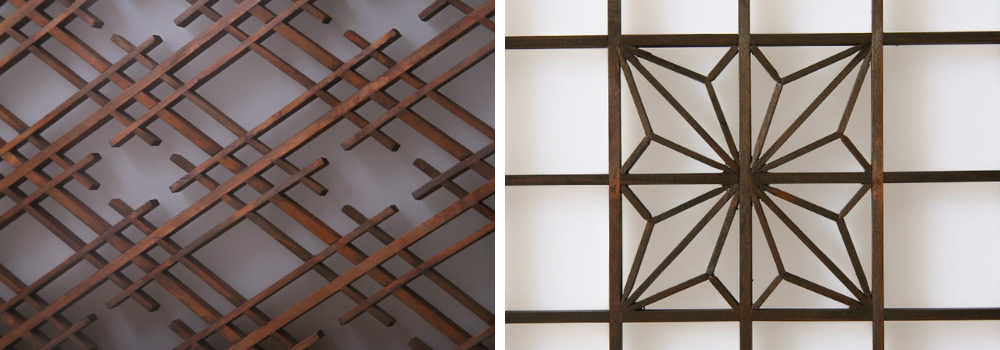

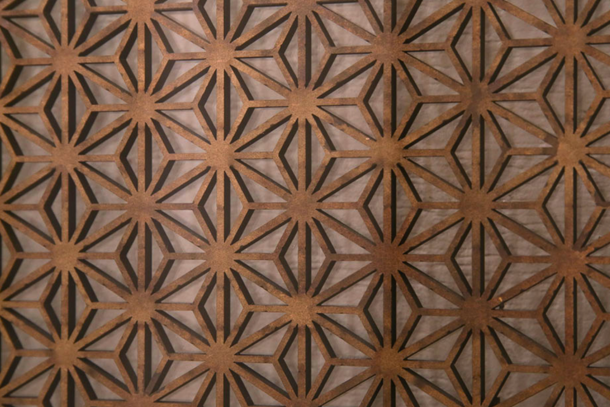

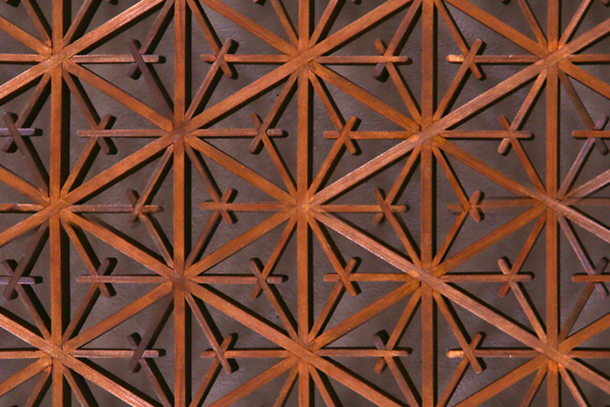

麻の葉(あさのは)

麻の葉をかたどった、六角形の幾何学模様です。麻は成長が早く、まっすぐに伸びることから、健やかな成長や厄除けの意味が込められています。古くから子どもの成長を願う柄として親しまれてきました。

桜(さくら)

桜の花をモチーフにした組子模様で、日本人にとって馴染み深い文様のひとつです。春の訪れを象徴し「繁栄」や「豊かさ」の意味を持ちます。欄間や障子に多く取り入れられ、華やかな雰囲気を演出しました。

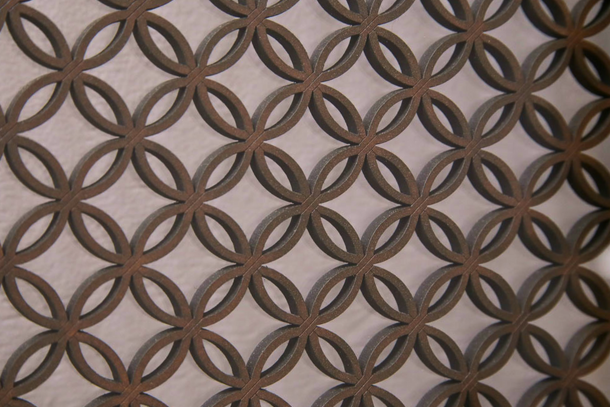

七宝(しっぽう)

円が連鎖するように連なった模様で「七つの宝」を意味する仏教由来の縁起柄です。円は「円満」や「ご縁」を象徴し、人と人とのつながりが広がるよう願いが込められています。調和や繁栄を表す吉祥文様として人気を博しました。

亀甲(きっこう)

六角形が連続する模様で、亀の甲羅をモチーフにしたデザインです。「鶴は千年、亀は万年」という言葉の通り、長寿や健康、繁栄の象徴として親しまれました。

松葉菱(まつばびし)

松の葉と菱形を組み合わせた幾何学模様です。松は、寒さや厳しい環境にも耐えることから「不老長寿」「繁栄」の象徴とされ、また菱形は「成長」「繁栄」を表し、松葉と組み合わせることで、より強い吉祥の意味が込められています。

アンティーク家具としての組子・組子細工の魅力

組子細工は、日本家屋ならではの情緒的な雰囲気を演出する点が魅力です。最近では、和モダンを楽しむアイテムとして、洋室やモダンなインテリアにも取り入れられています。

特に昭和期まで作られたアンティーク建具としての組子細工は、熟練した職人の技が凝縮された貴重な存在です。古い建具や家具に施された組子は、時を経てもその魅力を失わず、世代を超えて愛され続けています。

特に明治・大正・昭和初期の作品は、多様なデザインと卓越した技術が評価され、アンティーク市場でも高い人気があります。長い年月を経た木材の風合いや、新品にはないあたたかみと趣(おもむき)こそが、アンティーク組子の最大の魅力といえるでしょう。

アンティークの組子・組子細工をインテリアとして活用するには?

最近では、アンティーク組子をインテリアパネルや照明器具、アクセサリーなどに取り入れるケースが広がっています。具体的には、以下の5つです。

パーテーションとして

組子細工の衝立やパネルを空間の仕切りとして活用すれば、圧迫感のない上品なインテリアが完成します。

照明として

組子細工の透かしを利用して、壁掛け照明や行灯風のスタンドライトなどにも使われています。やわらかな光を放ち、和の雰囲気を演出するために効果的です。

テーブルとして

組子細工を天板にあしらったテーブルは、上品な印象を与えます。ガラスと組み合わせることで模様の美しさが際立ち、モダンなインテリアとも調和します。

アートパネルとして

組子細工のパネルをそのままアートとして壁に飾るのも良いでしょう。和の趣を感じるインテリア小物として最適です。

収納家具の装飾にも

収納家具に組子細工を取り入れたパターンです。引き戸やキャビネットの扉に取り入れることで、アンティーク家具の魅力をさらに引き立てます。