「玄関をおしゃれにしたい!」そう思ったときにまず目につくのがシューズボックスや下駄箱ですよね。

レトロでノスタルジックな空間作りに入り口からこだわりたい、という方は玄関まわりの家具をアンティークショップで探すこともあるかと思います。でも、現代的なものはたくさん見かるけど、レトロなものや和風のものを探すと意外と少ないのが現状です。

やっと見つけたとしても、サイズが置き場所に合わなかったり、古すぎてボロボロだったり…

そんな時「いっそ自分で作っちゃえ!」と思い至った方のために、今回はレトロなパタパタ扉の下駄箱の作り方をご紹介いたします!

アンティーク家具のリペアからオリジナル・オーダー家具の作成まで手掛けているラフジュ工房のスタッフ直伝の方法なので、デザインも使い勝手もバッチリに仕上がりますよ。

レトロでノスタルジックな空間がお好きな方や、オリジナルサイズの下駄箱を作ろうと考えている方はぜひご覧ください!

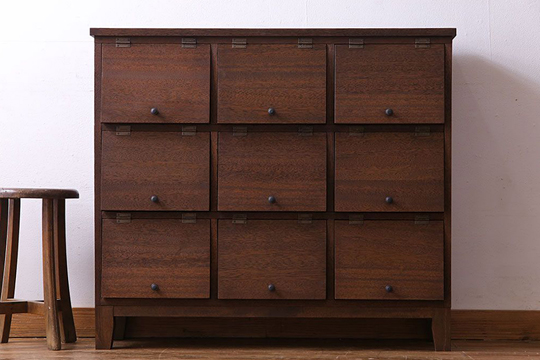

アンティーク下駄箱のなかでも人気の高いパタパタ扉タイプ(3×3マス)。アンティーク家具を豊富に扱っている当店ならではの知識を活かして、基本的な製作手順をはじめ、クオリティを上げるコツ、アンティーク調に仕上げるポイントまでしっかりと触れていきますよ。

アンティーク下駄箱製作に必要な材料・工具

まずは、アンティーク風の下駄箱作りに必要となる、材料や工具をご紹介します。

1.板材

- 天板 786×320×18mm 1枚

天板は強度を考えて厚さ18mm以上のものを使用してください。

- 側板 657×320×16mm 2枚

天板、背板以外は厚さ16mm前後の板をご使用ください。

- 棚板(縦) 633×320×16mm 2枚

- 棚板(横)と棚底 738×320×16mm 3枚

- 背板 786×681×3mm 1枚

- 扉 193×228×16mm 9枚

上記のサイズが切り出せる大きさの木材を余裕をもって用意しましょう。木の種類は何でもお好みでOKです。また、ペンキを塗装する場合などは特に、無垢材ではなく合板などを使っても安くきれいに仕上がります。

板材を選ぶ際の注意事項としては、強度を保つため、厚みは上記のサイズかそれよりも厚いものを使用してください。ちなみに当店では背板以外は厚さ24mmのものを使用しています。見た目の印象なども含めて参考にしてみてください。

また、アンティークらしい雰囲気を出すために、古材を使うのもおすすめです。サイズや予算によって古材を手に入れるのが難しい場合は、新材をアンティーク風に加工するか、前面の扉など目立つ部分だけ古材を使う方法もありますよ。お好みに応じてホームセンターやネットショップなどで探してみてください。

2.パーツ

- 脚パーツ

棚のDIY用として脚パーツが販売されていますので、既製品を使うと楽に制作できます。木製やアイアン製のものがありますので、お好みでお探しください。DIYに自信のある方は、もちろん脚まで手作りしてもOKです。

木製脚の既製品を購入する際の注意点として、既製品は塗装済みのものが多いため、後から好みのカラーに着色するにはペンキのような塗膜を作る塗料を使う必要があります。ステインなどによる着色をしたい場合は、無塗装の木製脚パーツをお探しください。

当店でも無塗装の木製脚を販売しております。価格等の詳細はお問い合わせください。

- 蝶番 18個

蝶番はパタパタ扉の取り付けに使用します(扉がないオープンタイプにする場合は、蝶番は不要です)。

強度を考えて、ある程度厚みがあり、幅が30mm前後あるものを選んでください。材質としては、アンティークらしい雰囲気を出すなら、真鍮製のものがおすすめです。使っていくうちに使い込んだような風合いが増していきます。ただ、真鍮製のものは高いので、コスト減を重視するならアンティーク風の蝶番を選んでももちろんOKです。

- 取手(ハンドル) 9個

蝶番と同じく、真鍮製のものだと段々とアンティークらしい風合いが出てきます。当店でも販売していますので、よろしければごらんください。

「アンティークハンドル」の商品一覧はこちら

3.着色・仕上げ剤

ペイントする場合に必要なもの

- 水性ペンキ(室内用)

水性の室内用ペンキであれば、種類はどれを選んでも構いません。室内用水性ペンキの特徴は、油性のものと比べて臭いが少なく乾きが早いこと。また、ハケや容器は乾く前に水で洗えばきれいになるので、後片付けも楽です。

着色・ワックスで仕上げる場合に必要なもの

- ワシン ポアーステイン(着色剤)

- ブライワックス(ワックス剤)

- 塗装用ハケ

- ワックス塗布用のウエス(不要な布)

着色剤とワックスはお好みの色のものを選んでください。

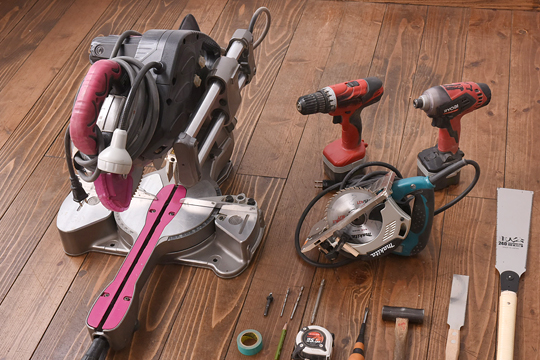

4.工具

(画像左上から)

- 木ダボドリル(ダボ穴開け用8mm)

- ドライバードリルのドリル刃とドライバー

- マスキングテープ

- 鉛筆

- メジャー

- マイナスドライバー

- 金槌

- ノコギリ(大・小あると作業がしやすいです)

- 接着剤(木工用ボンド)

- 木ダボ(長さ20mm・太さ8mm) 約80本

ダボは外側の見える部分にビス頭を隠すために使用します。見栄えが格段にアップします。

- スリムビス(長さ60mm・20~30mm 各約80本)

太いものだと木が割れてしまうため、必ずスリム型を選んでください。短いものは棚板の補強用に使用します。今回は、よりアンティークらしく仕上げるため、錆びた釘やミニビスも用意しました。

- マイナスビス(長さ16mm) 約72本

マイナスビスを使うと、よりアンティークらしい雰囲気が出るので、扉の蝶番など見える部分に使用します。ない場合は、通常のビスでも代用できます。

- カンナ

- ヤスリ

(画像左から)

- 不要な毛布など

作業中に家具を傷つけないよう、必要に応じて家具の下に敷いて製作しましょう。

ねんどは、木ネジやクギの頭を隠したり、木の節を埋めるために使用します。

- さしがね

- 直定規

(画像左・手前から)

- 卓上丸ノコ、丸ノコ

丸ノコがなければノコギリで代用可です。大きな木材のカットは大変なので、ホームセンターで購入後にカットしてもらうか、希望のサイズにカットしてくれるショップで購入しましょう。

- ドライバードリル

画像にはありませんが、上記の他にランダムサンダーもあれば便利です。ランダムサンダーは木材の表面をなめらかにしたり、面取りをするために使用します。なければヤスリで代用してください。

製作予算は?アンティーク風下駄箱のDIYにかかる費用

上で紹介したような基本的な工具が揃っている場合、古材を使ってDIYすると6万円前後かかります。また、ホームセンターでよく見かけるような、パイン集成材の新材で製作すると3万円前後で製作できます。予算に合わせてお好みの材料を選んでみてくださいね。

制作手順

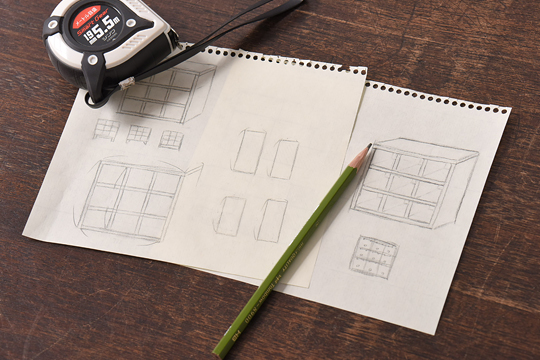

作りたい下駄箱のサイズやデザインを決める

まず、設置する場所のサイズを測り、下駄箱のサイズを決めます。2章でご紹介したサイズの目安を参考に、検討してみてください。その際、横幅などは設置できるギリギリのサイズで作らずに、少し余裕をもって作ると後でサイズに誤差が生じたとしても安心です。

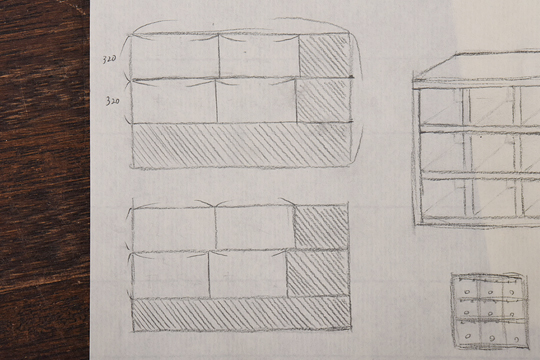

どれくらいのサイズで作るか決めたら、棚の数やサイズ感などをスケッチしながら決めていきます。イメージが固まったら必要に応じて図面を起こし、材料の寸法や数量を割り出します。

下駄箱の材料、工具などを用意する

次に使用する木材やパーツ、工具などを用意します。7-1で紹介した材料リストを参考に準備してみてください。

必要な寸法に合わせて、板材からどう切り出すか考える

用意した木材の大きさに応じて、必要な部材をどう切り出すか検討します。この時、切り出し方を描いた図面を用意すると、よりスムーズに墨付け作業が進められます。

下駄箱の板材に墨付けし、カットする

切り出し方が決まったら、用意した材料にカットする線や穴あけの位置などを書き込んでいきます(墨付け)。直定規やさしがね、メジャーなどを使いながら、鉛筆などで書き込みます。墨付けができたら丸ノコやノコギリなどを使って、部材をカットします。

下穴を開ける位置

カットや穴あけ位置の目安は、画像の通りです。ビスを打つ位置は、端の場合はフチから20mmの箇所に、間隔は100mmごとを目安にしてください。

スリムビスとダボ用の下穴を開ける

カットができたら、スリムビスやダボを入れるための下穴を開けます。ダボ穴は8mmのキリで、スリムビス用の細い穴はドライバードリルなどを使って開けます。

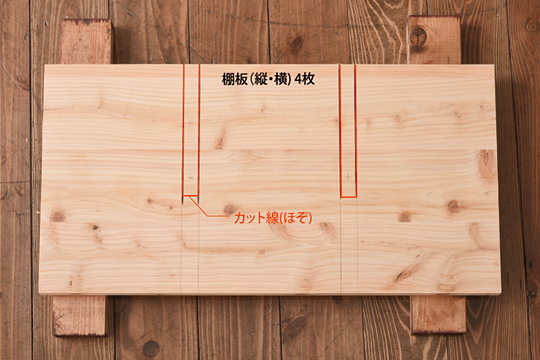

- 棚板を組み合わせるための「ほぞ」と「ほぞ穴」をカットする

棚板カット線(ほぞ・ほぞ穴)

「ほぞ」とは、2つの部材を組み合わせる際に、片方の部材に作る突起のこと。もう片方の部材の突起を受ける穴は「ほぞ穴」と呼ばれます。靴棚のマス目状になった棚板を接合するため、各棚板が組み合わさる部分を、板の厚みに合わせてカットします。

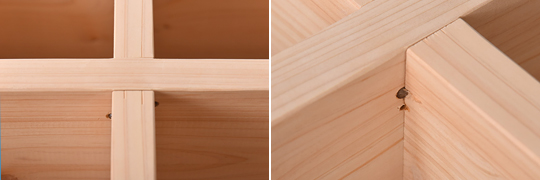

カットして組み合わせると、このようなマス目状の棚になるイメージです。

ほぞをカットするコツをご紹介します。まず、カット線に沿って長辺をカットします。縦横の棚板がしっかりと組み合わさるよう、板の中心よりも気持ち大きめに切っておきましょう。

続いて短辺を切り落としますが、普通に切ろうとするとなかなか大変です。そんな時は、下の画像の点の部分にドライバードリルなどで穴を開け、金づちなどで叩くと簡単に切り離せますよ。

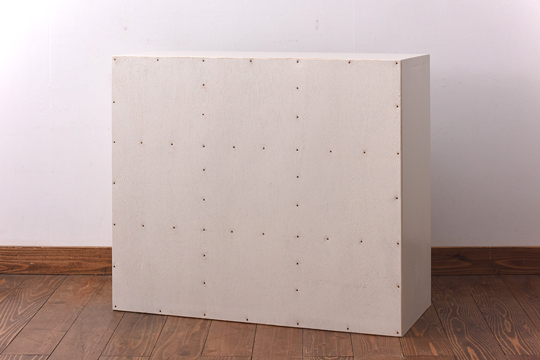

背板以外を組み立てる

背板以外を組み立てていきます。縦横の棚板をマス目状に組み、天板や棚底、側板の下穴を開けた箇所と、棚板の接合部をスリムビスで固定していきます。

棚板が交差している箇所は、補強のため棚板の両側から短いスリムビス(もしくはミニビス)を打ちます。見栄えが良いよう、スリムビスの頭は深く打ち込み、最後は粘土で穴を塞ぎます。

下駄箱の見える面は、ダボを打ち込む

下駄箱の側面や天板などビスが見える部分は、ビスの上から長めのダボを打ち込みます。

その後、板面に合わせて切断します。こうすることでビスが隠れ、着色すると全体と馴染んでキレイに仕上がります。

最後に、サンダーで表面を磨き、お好みで面取りをします。アンティーク風に加工したい場合は、わざと大きめに面取りをしたり、木の表面を釘などで傷つけておきます。

扉を製作

前面に扉をつける場合は、組み立てた下駄箱のサイズに合わせて、材料に墨付けをし、カットします。本体と合わせてサイズなど細かい調整を行い、どの扉をどこに付けるかわからなくならないよう、目印を書いておきます。

扉もお好みで面取りやアンティーク加工をしておきます。

扉を取り付ける場合、本体と同時進行でカットして製作する方が効率的ですが、作業に慣れていない場合などは、図面通りの寸法に出来上がらない場合が多いです。そのため、本体が完成した後に、実際のサイズを測りながら改めて扉のみを製作する方がクオリティ高く仕上がります。

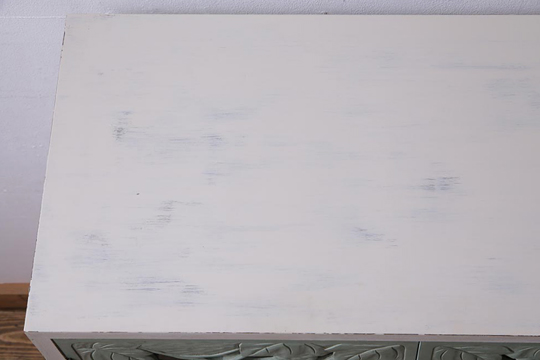

背板をつける前に下駄箱全体をきれいに着色する

続いて、本体、背板、扉の着色を行います。お好みに応じて、着色ワックスやペイント、クリア塗装などで仕上げてください。新材を使ってアンティーク風に仕上げたい場合は、わざとペイントに擦れやムラを出したり、着色後にヤスリをかけたりして、古びた雰囲気に仕上げます。

着色は部材を組み立てる前に行うやり方もありますが、ダボなども含めて全体を美しく仕上げたければ、ある程度組み立てた後で行うのがおすすめです。特にアンティーク風にエイジング加工する場合は、組み立ててから全体の雰囲気を見ながら進める方がバランス良く仕上がります。

ただ、靴に合わせて細かく棚を作りたい場合などは、組み立ててからだと棚内が着色しづらいので、デザインに応じて作業しやすい方を選んでみてください。

下駄箱の扉に蝶番や取手を付ける

着色が乾いたら、扉がある場合はパーツを取り付けていきます。まずは扉に蝶番取り付け用の下穴を開け、蝶番をマイナスビスで固定します。すべての扉で同じ位置に蝶番を取り付けできるよう、端材などで「治具(じぐ)」と呼ばれる固定器具を作ると作業効率が上がりますよ(画像右上)。蝶番の取り付けが終わったら、取手もすべて取り付けます。

下駄箱本体に背板を取り付ける

続いて背板を取り付けます。強度を高めるため、釘と接着剤で本体に背板を固定していきます。まずは、最終的に釘を打つ場所がわかるよう、本体に背板を合わせながら釘を打つべき位置に印をつけておきます。その後、本体の接合部に接着剤を塗り、背板を接着した後、釘でしっかりと固定します。

扉を下駄箱本体に取り付ける

最後に扉を本体に取り付けます。この際、扉と本体に布や厚紙などを挟みながら固定すると、隙間が均一になり、扉の開閉がスムーズになります。

すべてのマスに扉を取り付けたところです。ここまで来れば、もうあと一息です。

下駄箱に脚を取り付ける

下駄箱を逆さまにし、脚バーツを取り付けていきます。今回は鉄脚パーツを使用しました。

下駄箱の細かなパーツを仕上げる

最後の仕上げとして、最後に取り付けたビスや蝶番、取手などをワックスで拭き上げます。これで完成です。

おわりに

レトロなパタパタ扉の作り方、難しいポイントもありますがピッタリサイズが作れるのはやはり魅力的ですね。

DIYの心得がある方、挑戦したい方はぜひ参考にしてみてください。

また、「自分で作るのはちょっと難しそうかな…」と思った方は、オーダーするという手もありますのでご安心ください!

ラフジュ工房では今回のパタパタ扉の下駄箱や棚などレトロな家具のオーダーができます。サイズや棚幅、素材など細かくオーダーできるので、こだわりのインテリアが叶いますよ。

興味のある方はチェックしてみてくださいね!