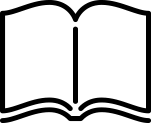

一斗枡(いっとます)とは、1斗(約18リットル)の容量をはかる計量器のこと。古くの日本において主に米や酒、調味料などの計量に使用されていました。木製でできており、正方形や円筒形といった形状があります。日常生活や商取引に欠かせない道具であり、主に江戸時代から昭和中期にかけて広く用いられていました。

一斗枡の特徴

一斗枡は主に木製でできており、正方形や円筒形の形状があります。計量の正確さを保つため、縁に鉄わくが取り付けられているものもありました。

釘を使わずに作られているのも特徴の一つです。伝統的な木組み技法で組み立てられ、長期間使用しても壊れにくくなっています。

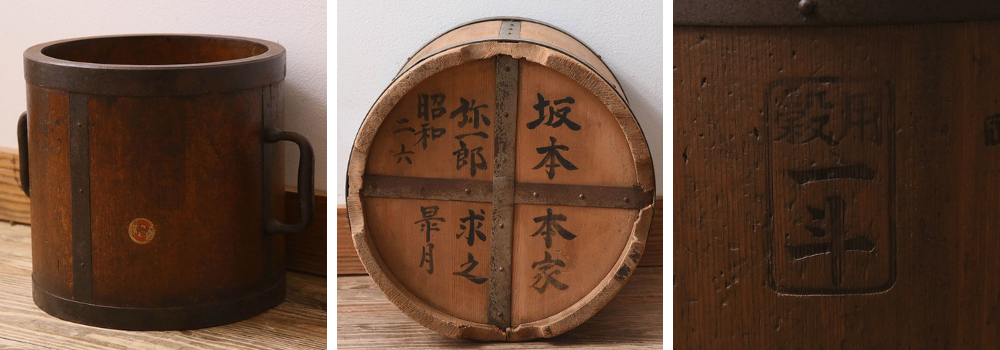

枡の側面には「一斗」と記されており、他の枡と区別しやすくなっています。中には、商標や家紋が描かれたものもあり、実用性だけでなく装飾的な面も見られました。

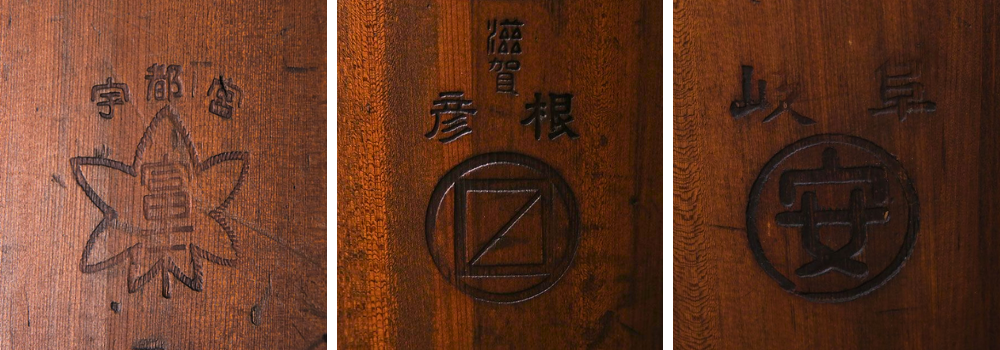

実際に穀物などを計量する際は、枡に多めに盛ったのち「斗掻(とかき)」と呼ばれる丸い棒で表面を平らにして量を調整する方法が取られていました。

一斗枡の素材には、日本特有のヒノキやスギといった軽くて丈夫な木材が使われました。一斗枡は、日常生活から商売まで幅広い場面で重宝されていたため、持ち運びのしやすさや使い勝手の良さが追求されたのです。

一斗枡の歴史

一斗枡が本格的に使われはじめたのは、江戸時代初期のことです。江戸時代は米が主要な取引商品であり、物資の売買や税の計算に枡が欠かせない存在でした。幕府は計量基準を全国的に統一し、一斗枡や一升枡といった単位を標準化しました。一斗枡は、大量の米や穀物を正確に計量するための道具として商人や農民の間で広く普及していったのです。

一斗枡は、もともとは正方形の木製枡が主流でしたが、明治42年の度量衡改正によって円筒形の「桶枡(おけます)」も正式な枡として認められるようになりました。

しかし明治時代以降、日本が国際化を進める中で西洋式のメートル法が採用されるようになります。そして日本独自の「尺貫法」に基づく枡は次第に廃れていったのです。ついに1959年には尺貫法が廃止され、計量器具の主流ははかりや計量カップへと移行しました。

一斗枡が使われなくなった背景には、米や酒などの流通形態の変化も関係しています。米は袋詰めされ、酒は瓶や缶で販売されるようになり、一斗枡で計量する必要性が薄れていきました。さらに農業や酒造業が工業化・機械化されていき、一斗枡のような手作業の道具は機械に取ってかわっていったのです。

アンティーク雑貨としての魅力

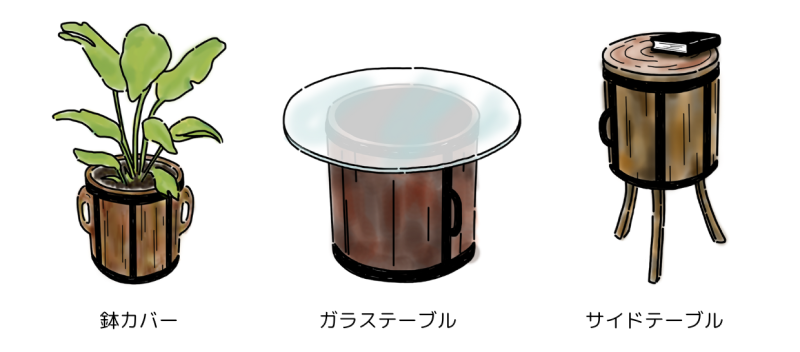

現代の一斗枡は、アンティーク雑貨やインテリアアイテムとして、新たな魅力を発揮しています。例えば、収納ボックスや鉢カバーとして使ったり、DIYでテーブルにアレンジしたりと、インテリアとして幅広い活用が可能です。

また一斗枡の魅力は、実用性だけではありません。さらに軽くて丈夫な一斗枡は、日本の伝統や職人の技術を象徴する存在として、資料的な存在としても注目されているのです。