蔀戸(しとみど)とは、平安時代の貴族が住んだ寝殿造などに用いられた日本の伝統的な建具のことです。板戸の表裏に格子の組子がついた建具のことで、単に「蔀(しとみ)」と呼ぶこともあります。

木製の風合いと格子模様の美しいデザインが特徴的で、室内と外部を繋ぎながらも住居空間を仕切る機能を有しています。

格子の配置や細工は風景や四季折々の自然美と融合させ、美的な要素と機能性の見事な調和は、日本建築の優れた表現手段として深く賞賛されています。

また蔀戸は、窓の原型ともされ、四季を大切にしてきた古くの日本人の姿を垣間見ることができます。

平安時代にうまれた建具「蔀戸」

蔀戸(しとみど)は平安時代の寝殿造において使われた建具で知られており、生活スペースである母屋と室外を仕切る役割を果たしていました。

板戸から発展した建具で、木製の格子を組み、間に板を挟んだ形状をしています。開閉は跳ね上げ式で、建物の長押(なげし)から吊り下げた戸を上前方に押し出し、L字の金物を引っかけることで開けていました。

蔀戸は、その堅牢な作りがゆえに開け閉めには重労働を伴いますが、そのぶん閉めたときは壁となり雨風や日光を遮ってくれ、当時の暮らしを支える強い味方でした。

そのため「し」は「風雨」を、「とみ」は「止」を語源としている説もあり、高温多湿な日本において雨風や強い日差しを遮り「快適に過ごす」ことを目的として発展してきた建具といえます。

蔀戸の歴史

蔀戸のはじまり

蔀戸の具体的な起源ははっきりとはわかっていませんが、奈良時代の末期から平安時代(8世紀後半)にかけて登場し、天皇の居住区である内裏や御所、貴族の邸宅に使われ始めました。

蔀戸が登場するまでは、中国由来の「観音開き(両開き)」の板戸が使われていましたが、寝殿造の登場で日本独自建具、蔀戸が生まれます。

平安時代以降の蔀戸

中世以降は広く一般化し、武家屋敷の和室や茶室でも使用されます。

江戸時代には商売の品を見せるのに具合がいいと、商家などでも使われていました。

しかしあまりに重すぎるため、その後、開け閉めのしやすい引き戸が誕生してからは、蔀戸は徐々に減少していったようです。

蔀戸の特徴

蔀戸の素材

杉や檜など、軽くて丈夫、なおかつ木目が美しい木材が主に使用されていました。しなやかで堅牢な作りは、1000年以上経てもなお現存する建築物もことからその強さが伺えます。

蔀戸の種類

戸の上下を2枚に分けて上半分を主に開閉する「半蔀(はじとみ)」が最も知られた形です。そのほかに上下に分けず1枚の戸を跳ね上げて開閉する「一枚蔀戸(いちまいしとみど)」、目隠し目的に作られた柱にはめ込む形の「立蔀(たてじとみ)」といったバリエーションもあります。

蔀戸の格子模様

蔀戸の最も顕著な特徴は格子模様にあります。格子は最長5メートルにも及ぶ木材の長い部材を手作業ではめこみ、組み合わせながら作られていきます。

格子状に木材を組むことにより強度が増し、それまでの一枚板だった板戸に比べ堅牢な作りになりました。

また、格子状ゆえに室内と外部を仕切りながらも通気性を確保できるほか、遮光やプライバシー保護など多くの利点も生まれました。

一枚蔀戸の重さ

一枚蔀戸の重量は相当な重さだったようで、大規模なサイズともなると大人4人がかりで開けることもあったそうです。

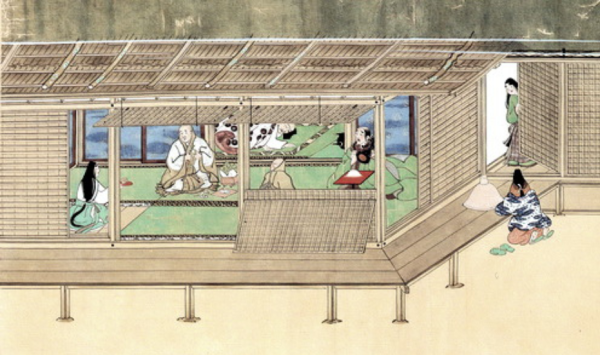

寺院や御所、寝殿造の蔀戸は、大きさも重量もあったので開閉時はかなりの重労働だったことが伺え、清涼殿御掃除之儀『旧儀式図画帖』の絵図では、T字型の撞木という道具で、蔀戸を開ける姿が描かれています。

蔀戸の役割

蔀戸は、壁や扉がなかった寝殿造に多く使われ、閉めた時はその堅牢で重厚感のある作りから、壁・雨戸・遮光のほか、プライバシー保護の役割を果たします。

また、日中の開放時は風景を一望できる構造にしていたため、現在でいう窓に近い役割も持っています。

ちなみに蔀戸の開閉は重労働なので、閉めたら出入りできないイメージがありますが、蔀戸に小さい扉を付けたり、建物の端には「妻戸(つまど)」という両開きの扉が取りつけられていたので、閉鎖時にも出入りができるようになっていました。

単体でも使われた蔀戸

蔀戸は扉や壁のような役割のほか、「立蔀」(たてじとみ、「竪蔀」とも)のように蔀単体を用いて間仕切りや衝立てのような使い方をすることもありました。

木の土台を置き、蔀を立てかけて設置する簡素な仕組みで、1枚を置いて風よけや目隠しにしたり、2枚を垂直に立てかけて臨時の部屋を作ったりと、庭先などの屋外はもちろん、大広間が広がるだけの寝殿造を必要に応じて部屋数を増やす役割を果たすなど、室内でも活躍しました。

商家にも使われた蔀戸

江戸時代になると商家や町家でも蔀戸が使われるようになりますが、そこにも合理的な理由があります。

かつて商家では、家屋の道路に面した部分を店としていたため、店先に並べた商品が外側から見えやすくし、人や商品の行き来がしやすいように出入口を広くとる必要がありました。

そのため、大きく開ける蔀戸は商いをするにあたってとても重宝されました。

自然を愛でる貴族文化の中で生まれた蔀戸

貴族の美意識と蔀戸

貴族が住まう寝殿造の邸宅は、「上品」で「繊細」であることが意識され、四季折々の自然との調和を重要視して建てられています。

邸宅の周囲には美しく造形された広大な庭園が広がり、蔀戸のような形の建具が建物と庭園の一体化させました。

もしだだっ広い広間が続くだけの寝殿造に、壁や横開きのような戸があったら、家屋から除く風景の邪魔になってしまいます。

蔀戸のように上開きになる戸であれば、風景を見つめる視界が遮られることなく一望できるので合理的な建具といえますね。

蔀戸から見る風景

また、平安時代をはじめ、多くの歌人が季節の歌を詠んだことからもわかるように、古くから日本人は四季を大切にしてきました。

世界的に見ても四季があるのは珍しく、季節の移ろいとともに繊細な感性を研ぎ澄ませてきたのは日本ならではの文化ともいえます。

蔀戸は、そんな日本人の目に映る風景を切り取ってきました。

カメラやスマートフォンが普及した現代に生きる私たちには想像しきれませんが、歌を詠む以外にも、時には絵巻に残し、風景を五感で感じることで、刹那的な思いに耽っていたかもしれません。

蔀戸は、季節の移ろいや自然の美しさを大切にしてきた日本人の美意識と自然への畏敬の念を今に伝えています。