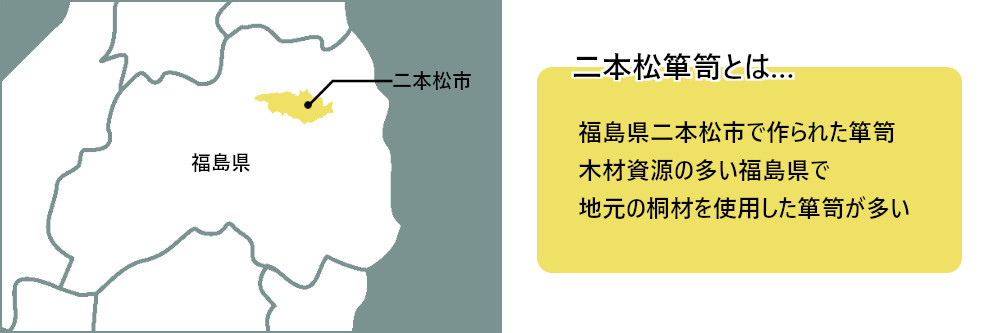

二本松箪笥とは、福島県二本松市で作られた箪笥を指します。他の箪笥と大きく違うのは、数人の木工や金工が一つの箪笥を作るのではなく、一人の職人が箪笥一竿すべてを製作することです。今なおこの伝統を引き継いでいる本格派の箪笥と言えるでしょう。

二本松箪笥の特徴

二本松箪笥の特徴は、上下に分かれた重ね箪笥が有名であるということです。上下段を重ねて使うのが本来の使い方ですが、横に並べて低く使うこともできるのが便利ですね。

また、鍵穴を隠すような金物遣いも特徴的。一見鍵穴が無いように見えますが、モチーフの一部をずらすことで鍵穴が現れる、というようなユニークなデザインのものが多く見られます。

素材・装飾など

福島県は桐の生産が盛んなことで有名です。二本松箪笥もこの豊富な桐でできているものが多くを占めますが、なかには欅を使った上等な箪笥もあります。装飾は比較的控えめで、他の地方の有名なブランドと比べると落ち着いた雰囲気があります。

二本松箪笥の種類

二本松箪笥の重ね箪笥

二本松箪笥の醍醐味ともいえる箪笥です。二つ以上を重ねて一竿とした箪笥を指し、なかには三つ以上重ねられる箪笥もあります。重ねて使う他、横に並べてローボードのように使えるのも魅力です。

二本松箪笥の帳場箪笥

二本松では帳場箪笥も作られていました。帳場箪笥とは、昔の会計カウンターのことであり、そこで貴重品などを管理していた箪笥を指します。二本松の帳場箪笥は前面に欅を使用しているデザインのもの、漆をかけて艶やかに仕上げたものも多く見られます。

二本松箪笥の茶箪笥・水屋箪笥

近年の二本松では衣装箪笥だけでなく茶箪笥や水屋箪笥も手掛けています。表に出る部分には堅牢な欅を、内側には厚みのある桐を使用しているものが多く、欅の美しさと桐の調湿性を活かしたデザインになっています。

二本松箪笥の歴史

二本松箪笥の歴史は、17世紀の二本松城の大改修時から始まりました。城の改装に合わせて、家具や調度品の作成を藩主が依頼したことがきっかけだったようです。改装のついでに、と家具作りを頼んだのは専門の職人ではなく当時の大工。大工が改装工事と合わせて箪笥を作っていたそうです。

そんな状況でしたので、木工や金工がいるわけではなく、大工が一から全て箪笥づくりを担っていました。一人の職人が一竿の箪笥を作る、という伝統的な手法は今も引き継がれています。

アンティーク品と現代の二本松箪笥の違い

二本松箪笥はアンティーク品も現代のものも変わらないのが、ゆがみのない緻密なつくりであるということです。閉める際にはぴたりと閉まり、開ける時にもがたつくようなことがありません。一方で、デザインはアンティークと現代で違いが見られます。

アンティークの二本松箪笥はどちらかというと、素朴で金物づかいも派手ではありません。半面、木目の美しさを十分に堪能できる特徴があります。錠前金具には縁起の良いモチーフを採用し、どこか愛嬌のあるデザインに仕上がっています。

現代の二本松箪笥は、スタイリッシュでモダンな印象のものが多いのが印象的です。洋室に置いても違和感のないデザインのものも多く、現代の生活スタイルに合わせて進化を続けています。

どちらの二本松箪笥にも異なる良さがありますので、アンティーク品だけでなく現代のものにも注目です。