自在鉤(じざいかぎ)は、囲炉裏(いろり)や竈(かまど)で使用される調理器具の一つです。鉄瓶や鍋などを吊るして、高さを調整できる金具のことを指します。高さを自在に調整できることから「自在鉤」と呼ばれるようになりました。古民家の風情を象徴する道具でもあり、実用性と装飾性を兼ね備えた外観が特徴です。

自在鉤の特徴

自在鉤の最大の特徴は、吊るした鍋や釜の高さを自由に変えられる機能性にあります。自在鉤の一般的な構造は、以下の通りです。

- 支柱(しちゅう):囲炉裏の上に渡した梁(はり)から吊り下げられた長い棒

- 横木(よこぎ):テコの原理を使って、高さを調節する部分

- 鉤(かぎ):支柱の先端に取り付けられ、鍋や釜を引っ掛ける部分

自在鉤は、天井や梁に吊るし、横木を使って鍋や鉄瓶の高さを調整します。火元からの距離を調整することで、火加減を変えたり、鍋の温度を報保温したりすることが可能です。

自在鉤の装飾・素材

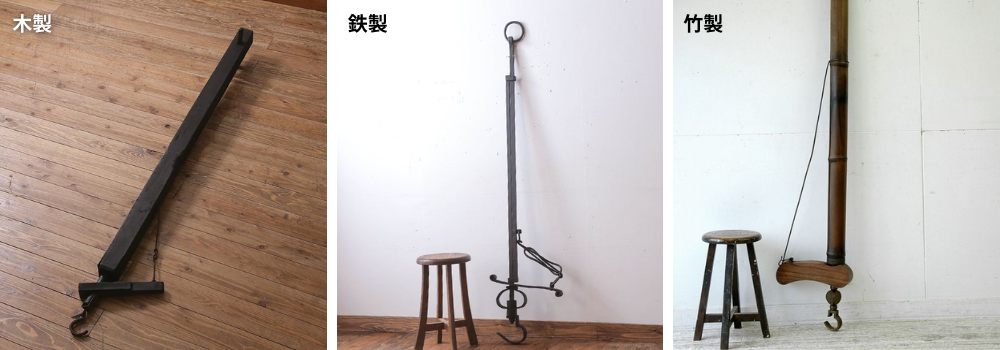

自在鉤の素材には、木材や竹、鉄などが用いられました。自在鉤が登場した平安時代のころは、手軽に入手できる木製や竹製が主流でしたが、鎌倉時代以降、鉄製の自在鉤も普及しました。

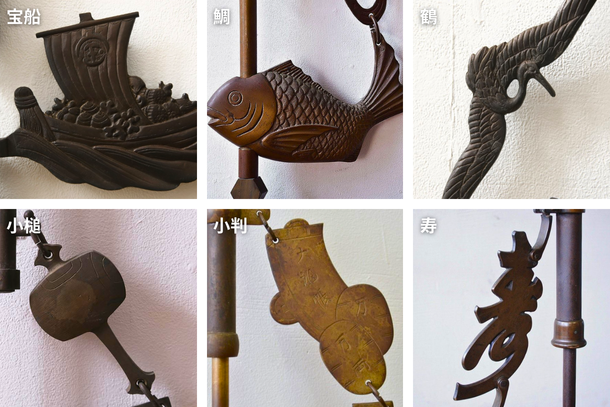

また自在鉤は、動物や吉祥文様などの意匠が施されているのも特徴の一つです。作られた時代によってさまざまなバリエーションが見られます。中でも、鯉や鮎などの魚をかたどった彫刻付きの自在鉤は縁起が良いとされ、特に人気がありました。

一方で、実用性に特化し、装飾を省いた素朴な木製の自在鉤も多く、農家や庶民の家で広く使われていました。武家屋敷や格式のある家では、鉄製の精巧な自在鉤が用いられることもあり、それぞれの暮らしに合わせた多様な形態が存在しました。

自在鉤の歴史

自在鉤の起源は、囲炉裏が使われ始めた平安時代に遡ると考えられています。当初は、単に鉤を付けた棒をロープで吊るすといった簡素なものでした。室町時代以降になると、現在の自在鉤に近い形が現れ、江戸時代には、庶民の間にも広く普及しました。

日本文化とのかかわり

自在鉤は、単なる調理器具にとどまらず、日本の暮らしや風習に深く根ざした道具です。特に農村文化との結びつきが強く、囲炉裏が生活の中心だった時代には、煮炊きや湯沸かしの必需品として広く使われていました。

囲炉裏を囲んで家族が集まり、火のぬくもりのもとで団らんする時間は、精神的な安らぎをもたらす大切な文化の一つでした。その中心に位置する自在鉤は、家の象徴的な存在ともいえます。

また大正時代には、民芸運動の影響を受け、茶室や旅館の装飾品としても親しまれるようになりました。現在では、古民家カフェや和風旅館のインテリアに取り入れられ、ノスタルジックな雰囲気を演出するアイテムとしても注目されています。

自在鉤は日本の生活文化に深く根付き、長い歴史の中で多くの人々に親しまれてきた道具なのです。

アンティークとしての魅力

自在鉤は近年、アンティークとしての価値が見直されています。具体的には、以下の3つです。

職人の手仕事の美しさ

自在鉤は、職人の手仕事の美しさが魅力の一つです。木彫りの装飾や鉄製の鍛造技術が見られ、同じものが二つとない一点ものの味わいを感じられます。

時代ごとの意匠の違い

自在鉤は、こだわった意匠が魅力です。作られた時代によっても違いがあり、さまざまなバリエーションが見られます。例えば、江戸時代のものは縁起物のデザインが多く、明治・大正期のものはシンプルな形状が増えるなど、時代背景が反映されているのが特色です。

民芸品としての価値

自在鉤は、庶民のあいだで愛されてきた道具です。大正時代に提唱された民芸運動の影響もあり、日常生活の中の美しさに着目した「用の美」の考え方が流行します。実用性を重視した自在鉤も、日本の伝統的な暮らしを象徴するアイテムとして評価されました。

アンティーク自在鉤のインテリア活用法

現代では、実際に自在鉤を使用する機会は減ってきていますが、アンティーク家具としての存在感が注目されています。本項では、アンティーク自在鉤のインテリア活用方法を紹介します。

壁掛けオブジェとして

自在鉤の独特な形状を生かし、そのまま壁に飾るだけで和の趣を演出できます。

フックとして活用

自在鉤のフック部分を活用するアイデアもあります。例えば、ドライフラワーや小さなランプを吊るすことで、かわいらしさと風情が混じり合う空間を作り出せます。

和モダンな空間のアクセント

古民家風のインテリアや和モダンスタイルに合わせることで、落ち着いた雰囲気を作ります。

飲食店や宿泊施設のディスプレイ

古民家カフェや和風旅館では、自在鉤を装飾として取り入れることで、より本格的な和の空間を演出できます。