ボビンターニングレッグとは家具の脚に施される挽物細工のことで、別名「ボビンレッグ」と呼ばれることもあります。ポコッポコッと小振りの球体が連なったような形状をしており、イギリスアンティーク家具を代表する伝統的デザインといえます。17世紀のイギリスで大流行し、その後も長い歴史の中で何度もリバイバルされながら人気を維持し、現代の家具デザインにも大きな影響を与えました。

ボビンターニングレッグの特徴

ボビンターニングレッグは、その独特な形状に最大の特徴を持ちます。モチーフとなっているのは名称にもあるボビン(糸巻き)。ボビンターニングレッグのルーツは17世紀のイギリスにありますが、当時羊毛産業が盛んであったため、糸を巻いたボビンに対して親しみがあり尚かつ重要な存在でもあったことから家具のデザインにも取り入れられるようになりました。その目を惹くデザインからは高級感のあるエレガントな雰囲気が漂います。

ボビンターニングレッグの種類

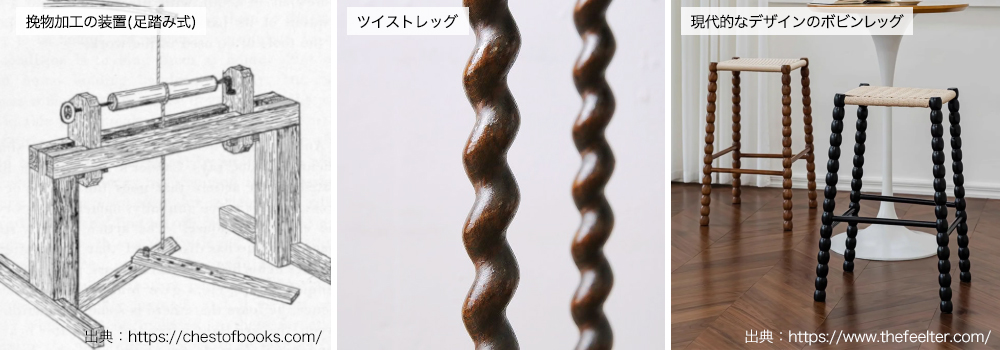

そもそもボビンターニングレッグは、回転させた木材に刃を当てながら形を削り出す「挽物加工」で作られるのですが、削る角度や深さを変えることで様々な形を作り出すことができ、そのバリエーションは豊富にあります。

ボビンターニングレッグの歴史

挽物細工でできた家具の脚を総称して「ターニングレッグ」といい、デザインの違いによって「バルボスレッグ」や「ツイストレッグ」など様々な種類に分けることができますが、ボビンターニングレッグもその一種に属します。

ターニングレッグの歴史はチューダー王朝の12世紀に始まり、16世紀のエリザベス女王期にはエリザベス様式による豪華絢爛な装飾が家具の脚に施されるようになります。その代表的な例が「バルボスレッグ」です。

その後17世紀に王位を継承したジェームズ1世によるジャコビアン様式では、先代の影響を受けつつもより軽やかで上品な装飾が好まれるようになり、その中で生まれたのがボビンターニングレッグでした。挽物細工が家具に更なる美しさをもたらすデザインとして受け入れられるようになり、大流行していきます。

この時代は電気がまだなく、挽物加工は原始的な仕掛けで行なっていため、ボビンターニングレッグの滑らかで美しい曲線からは、当時の職人の高い技術と強いこだわりを感じ取ることができます。

17世紀の後半になると挽物加工を行う装置の技術が栄え、螺旋状にねじったような形の「ツイストレッグ」が流行していきました。その後も時代の移行と共に様々なデザインが誕生していきますが、ボビンターニングレッグは幾度となくリバイバルされ続け、現在もクラシックなデザインを復刻させたり現代風にアレンジしながら製造され続けています。

「ターニングレッグ」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

「ツイストレッグ」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

ボビンターニングレッグのある家具

ボビンターニングレッグはデスクやチェアなど、あらゆる家具の脚に取り入れられています。

また脚元だけにとどまらず、ボビンターニングのデザインがまるで模様のように家具の表面にあしらわれていることもあり、ボビンターニングの多様な表情を楽しむことができます。

ボビンターニングレッグのあるインテリア

ボビンターニングレッグ家具の味わい深い木目やクラシカル感たっぷりのデザインが、空間に上品なエレガントさを与えます。

現代的なインテリアに取り入れたなら、魅力的なアクセントとしてお部屋の雰囲気を盛り上げてくれることでしょう。