有田焼とは、佐賀県有田町を中心として作られるもっとも古い歴史のある国産の磁器を指します。長期に渡り日本の磁器工芸に貢献しているため、経済産業大臣指定伝統工芸品に指定されました。古くは伊万里の港から輸出されていたため、伊万里焼とも呼ばれていました。磁器の輸出が鉄道がメインになると各産地の名前が知れ渡るようになり、その一つが有田焼です。このほか、伊万里焼から細分化されたものには、三川内焼や波佐見焼などもあります。

「伊万里焼」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

「三川内焼」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

有田焼の特徴

有田焼の特徴は、透き通るような美しい白磁と色彩豊かな絵付けです。この白い磁器は、有田の泉山で発見された磁石によって作られたのが初めとされています。有田焼には大きく「柿右衛門様式」、「鍋島藩窯様式」、「古伊万里様式」の3つの様式があり、それぞれ異なる特徴があります。

柿右衛門様式

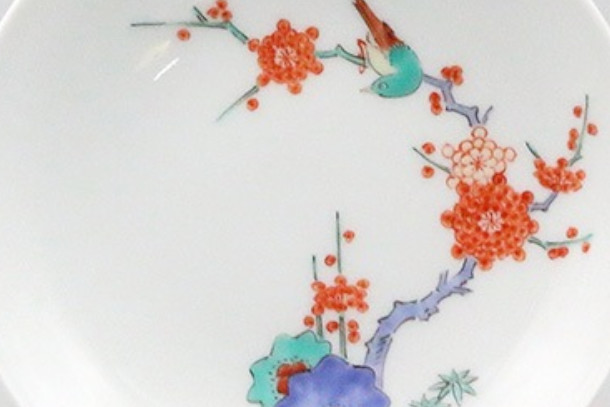

柿右衛門様式とは、乳白色の下地に余白を活かした絵付けを行う有田焼の様式の一つです。初めて絵付けに赤色を使用したのが窯元「柿右衛門」とされており、赤色が目を惹く作品が多いのも特徴的。繊細な黒色の輪郭線に赤、青、緑、黄といった色をのせた白磁を活かした上品な絵付けが魅力です。

鍋島藩窯様式

鍋島藩窯様式とは、藩直営の窯元で生産されていた上等品の磁器の様式を指します。一流の職人たちが将軍家、諸大名のために作った磁器であり、一般庶民への流出を厳しく管理されていた経緯があります。青色の下絵に赤、黄、緑の3色で塗られた絵柄が特徴的で、余白の使い方や連続する文様など細やかに熟考された図案が目を惹きます。

古伊万里様式

古伊万里様式とは、藍色の下絵に赤や金の上絵の具を使用したきらびやかな絵柄が特徴の磁器です。金泥や金粉をのせたデザインのものもあり、非常に豪華な印象があります。磁器の全面に絵柄が書き込まれたものが多く、主に植物や動物、幾何学模様などを描き込まれています。

歴史

有田焼は17世紀初頭、朝鮮出身の焼き物職人「李参平(りさんぺい)」が有田の泉山で磁器の原料となる磁石を発見したことから始まりました。それまでの日本では磁器を国内で生産することはできず、磁器はもっぱら中国からの輸入に頼っていました。泉山で磁石の発掘が始まると、朝鮮から日本へ連れられた陶工とその技術を学んだ日本人によって有田焼が作られるようになったのです。

やがて中国は戦乱の時代となり、磁器の国外輸出を止めてしまいます。そこから有田及びその周辺で作られる磁器は一気に広まり、日本だけでなく海外でも注目を集めるようになっていきました。

今なお日本の代表的な磁器として、有田焼は世界中で人気を博しています。

有田焼は世界で認められる磁器に

日本国内だけでなく、海外でも人気の有田焼。伊万里焼の中でも、日本最古の磁器として注目を集めています。白磁に美しい絵柄が施された有田焼を楽しんでみてはいかがでしょうか。